Pilier de son modèle social, le système de redistribution des richesses en France vise à réduire les inégalités et repose sur une logique de solidarité nationale, où les revenus des plus aisés contribuent au financement des services publics et des aides sociales destinées aux plus démunis. Si ses origines remontent à la fin du XIXe siècle, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’il s’est réellement structuré, avec la création de la Sécurité sociale en 1945. Ce système fait de nos jours régulièrement l’objet de débat dans la sphère politico-médiatique, avec ses détracteurs qui critiquent son coût ou son inefficacité, tandis que ses défenseurs soulignent son rôle essentiel dans la protection des citoyens contre les aléas de la vie et les inégalités.

La redistribution s’effectue principalement via deux canaux en France : dans un sens les prélèvements obligatoires, comme les impôts et les cotisations sociales (déduites du salaire brut), et dans l’autres les prestations sociales, telles que les allocations familiales, les aides au logement et le revenu de solidarité active (RSA), conçues pour soutenir les ménages les plus démunis. D’après une analyse de l’Insee publiée en 2023, en France, la redistribution élargie améliore le niveau de vie de 90 % des individus appartenant à un ménage dont la personne de référence est âgée de 65 ans ou plus. Chez les 50-59 ans, près de 70 % des individus sont à l’inverse des contributeurs nets à la redistribution.

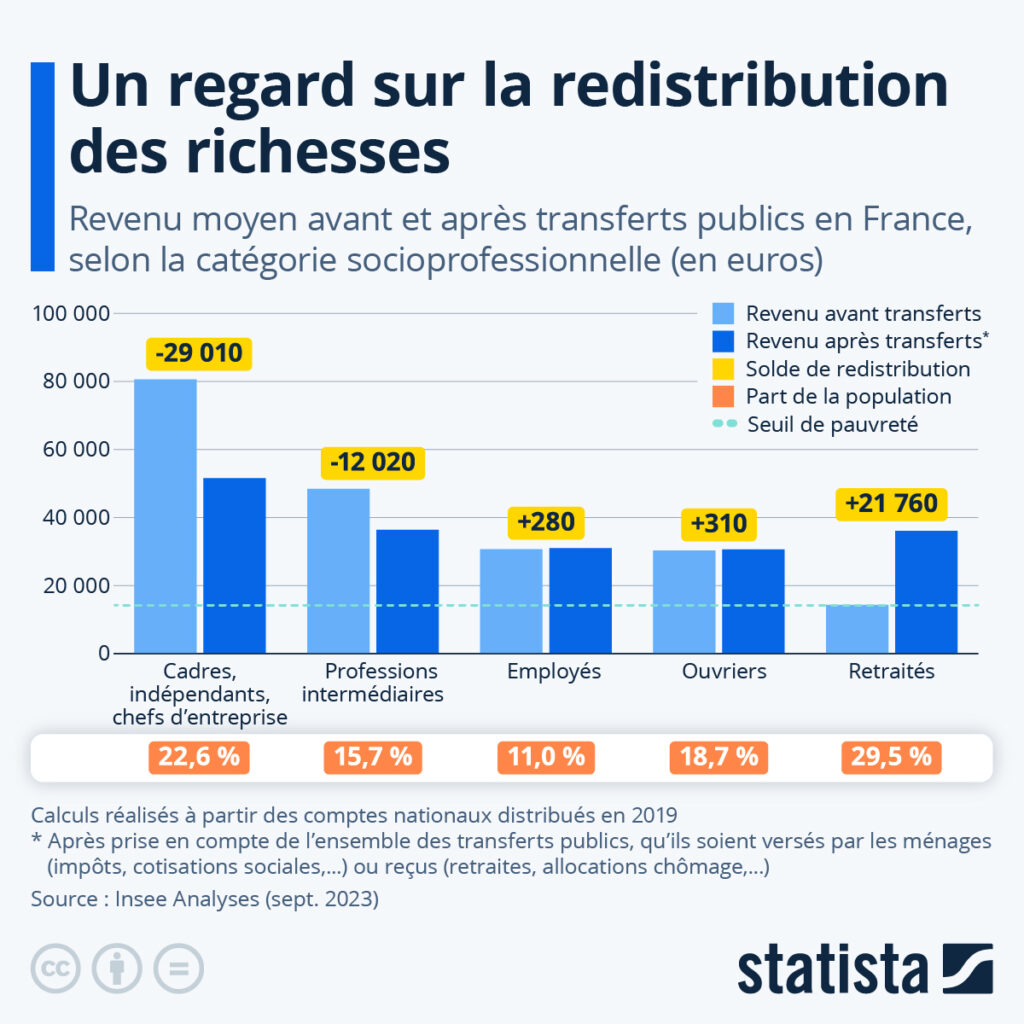

Les retraités représentent ainsi les principaux bénéficiaires nets de la redistribution en France, en grande partie car ils sont les destinataires des contributions du système de retraite par répartition, mais aussi les principaux bénéficiaires des prestations de santé. En dehors des retraités, les bénéficiaires nets de la redistribution sont surtout les plus modestes, ainsi que les familles avec enfants et les ménages moins diplômés. Comme le montre notre infographie, pour les ouvriers et les employés, le bilan redistributif est quasi neutre, alors que les chefs d’entreprise, cadres et travailleurs indépendants sont des contributeurs nets et, dans une moindre mesure, les professions intermédiaires.

De Tristan Gaudiaut pour Statista