Et si cet été, vous découvriez la vraie capitale gauloise ? Pas Lutèce, mais la capitale des Éduens, peuple gaulois, qualifiée par Jules César d’« oppidum le plus grand et le plus fertile de la Gaule », aujourd’hui musée à ciel ouvert qui a permis de mieux connaître nos ancêtres et le monde celte. En route pour Bibracte !

Pour rejoindre Bibracte, perchée sur le Mont Beuvray dans le Parc naturel régional du Morvan, il faut s’armer de patience et d’un GPS. Cette ancienne capitale des Éduens, un peuple riche et influent grâce à son contrôle stratégique des grandes voies fluviales reliant le Rhône à la Saône et à l’exportation vers l’Angleterre, fut un centre politique majeur entre le Ier siècle av. J.-C. et l’an 15. En 52 av. J.-C., lors de l’unification des peuples gaulois pour résister à Jules César, Vercingétorix fut élu chef suprême à Bibracte, un choix symbolique renforçant son autorité car les Éduens étaient jusque-là alliés des Romains. Six ans plus tôt, en 58 av. J.-C., Jules César s’y était installé après sa victoire sur les Helvètes et y rédigea une partie de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. Et heureusement pour sa postérité comme on le verra par la suite… Vercingétorix battu à Alesia (à une centaine de kilomètres) la capitale éduenne tomba ensuite dans l’oubli pendant près de 18 siècles.

La renaissance de Bibracte

Sa redécouverte commence en 1867, lorsque Jean-Gabriel Bulliot, archéologue amateur passionné, identifie le mont Beuvray comme le site probable de l’antique Bibracte grâce aux écrits de César. Il y conduit des fouilles pendant près de 30 ans, mettant au jour remparts, rues, habitations et objets précieux. Son neveu, Joseph Déchelette, archéologue renommé, lui succède et donne à Bibracte une place centrale dans la compréhension du monde celtique. Après son abandon en 1914, le site est relancé en 1984 grâce à François Mitterrand, ancien maire de Château-Chinon toute proche, devenu président de la République. Lors d’une visite sur le mont Beuvray, il décide de soutenir la création d’un grand projet scientifique et culturel autour de Bibracte. Engagé dans la construction de l’Europe, Mitterrand inscrit la France, comme Napoléon III 130 ans avant lui – l’Empereur figure d’ailleurs à Alise-Sainte-Reine en Côte-d’Or, à proximité du site d’Alésia puisque le sculpteur Aimé Millet s’est inspiré de ses traits pour le visage de sa statue géante de Vercingétorix ! – dans les pages d’un « roman national ». Cela aboutit à l’inauguration, en 1995, du musée de Bibracte et d’un centre européen de recherche archéologique, toujours actif aujourd’hui, qui a non seulement permis de comprendra l’ingéniosité des Éduens et des Gaulois, mais aussi d’identifier d’autres Oppidum en Europe qui ont largement contribué à la compréhension par les savants de la civilisation celte.

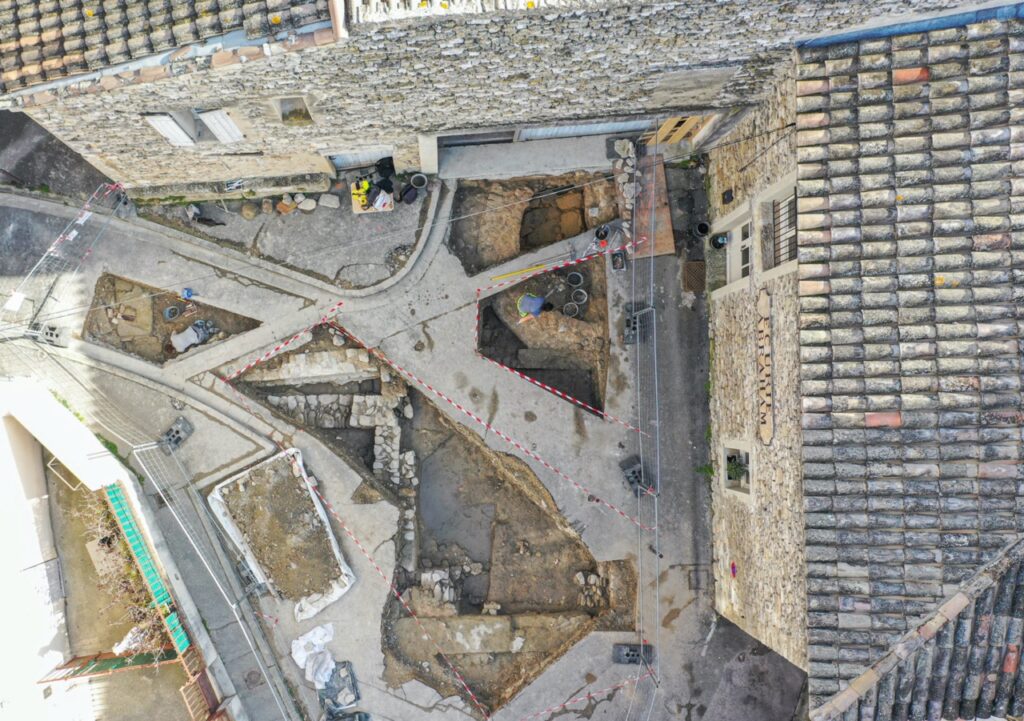

Laboratoire de recherche

Bibracte est un pôle scientifique et patrimonial européen majeur, accueillant chaque année près de 800 chercheurs et étudiants. Depuis 40 ans, les fouilles archéologiques se poursuivent sans interruption selon des plans validés scientifiquement, permettant d’enrichir un musée qui reçoit environ 50.000 visiteurs par an et conserve 1.820 objets, dont fibules, monnaies et tessons d’amphores. Les fouilles ont révélé 55 tonnes de fragments d’amphores, 3.700 pièces de monnaie et 800 fibules, essentielles pour la datation. Le site dispose aussi de neuf téraoctets d’archives numériques, 800 publications, 140.000 photos, des laboratoires, des espaces de conservation et une bibliothèque de 20.000 volumes, l’une des plus riches d’Europe en protohistoire. Pour faciliter la compréhension du site, Bibracte mise sur la médiation avec 470.000 participants à des visites et ateliers en 30 ans. Face au changement climatique menaçant la forêt du Morvan, un laboratoire environnemental étudie également les écosystèmes, dans le cadre de la labellisation « Grand Site de France » pour une gestion durable du patrimoine naturel.

Bibracte s’impose aussi comme un modèle de « slow tourisme » attractif, mêlant patrimoine, nature et archéologie. Le site emploie une quarantaine de permanents et une vingtaine de guides saisonniers, et continue d’attirer des talents du monde entier passionnés par l’archéologie. Son budget de fonctionnement, de 5,5 M€ par an, repose majoritairement sur l’État (2,4 M€), avec des contributions de la région Bourgogne-Franche-Comté (145.000 €) et des départements de la Nièvre et de Saône-et-Loire (100.000 € chacun).

Une plongée chez les Gaulois

Outre les vestiges de la ville (dont on estime que 10% ont été découverts) : remparts, rues, habitations et ateliers artisanaux reconstitués, le musée présente, à travers des objets issus des fouilles, des maquettes, des reconstitutions et des supports audiovisuels, l’artisanat, l’agriculture, le commerce, ainsi que la religion, l’art et la culture des Gaulois. Il met en lumière une civilisation bien plus raffinée que l’image « barbare » souvent véhiculée par Jules César. Le site comprend également des espaces d’expositions temporaires, une boutique-librairie, ainsi qu’un restaurant, Le Chaudron, proposant une cuisine inspirée des traditions gauloises.

Pratique :

Musée de Bibracte : Mont Beuvray – 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray. Tél. : 03 85 86 52 40

Ouvert du 15 mars au 11 novembre

Plein tarif adulte : entre 7 € et 10 € / Tarif réduit : 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes jusqu’à 26 ans)

Les personnes nées en 1995 bénéficient d’une entrée gratuite au musée jusqu’au 11 novembre 2025, sur présentation d’une pièce d’identité à l’accueil. Les personnes nées le 4 avril 1995 peuvent profiter de deux « Journées gauloises », comprenant l’entrée au musée, une visite guidée du site archéologique ou du musée, et un repas au restaurant Le Chaudron.

Visites guidées disponibles en français, allemand et néerlandais.

Ateliers pédagogiques : pour enfants (6 à 12 ans) et familles

En voiture : accès via la D17 depuis Saint-Léger-sous-Beuvray Parking gratuit et accessible aux PMR.

En transport en commun : navette Autun – Bibracte disponible selon les saisons

Antoine Gavory (Journal du Palais), membre du Réso Hebdo Eco