WTW en France présente les résultats de la 7ème édition de son Baromètre sur l’absentéisme dans le secteur privé. Cette enquête a été réalisée à partir de l’étude de près de 2000 entreprises représentant plus de 430 000 salariés sur une période de 5 ans.

L’année 2024 a marqué une nouvelle hausse du taux d’absentéisme, pour atteindre 5,1%. Contrairement aux années précédentes, la fréquence des arrêts diminue mais la temporalité de ces derniers augmente. Par ailleurs, les risques psychosociaux restent la première cause d’arrêts longs.

Un absentéisme en hausse continue

Avec un taux global de 5,1%, l’absentéisme progresse de +3% par rapport à 2023. Si la fréquence des arrêts diminue légèrement, leur durée moyenne s’allonge, atteignant désormais 24,1 jours. Près de 35% des salariés se sont arrêtés au moins une fois dans l’année, un chiffre en constante augmentation depuis 2020.

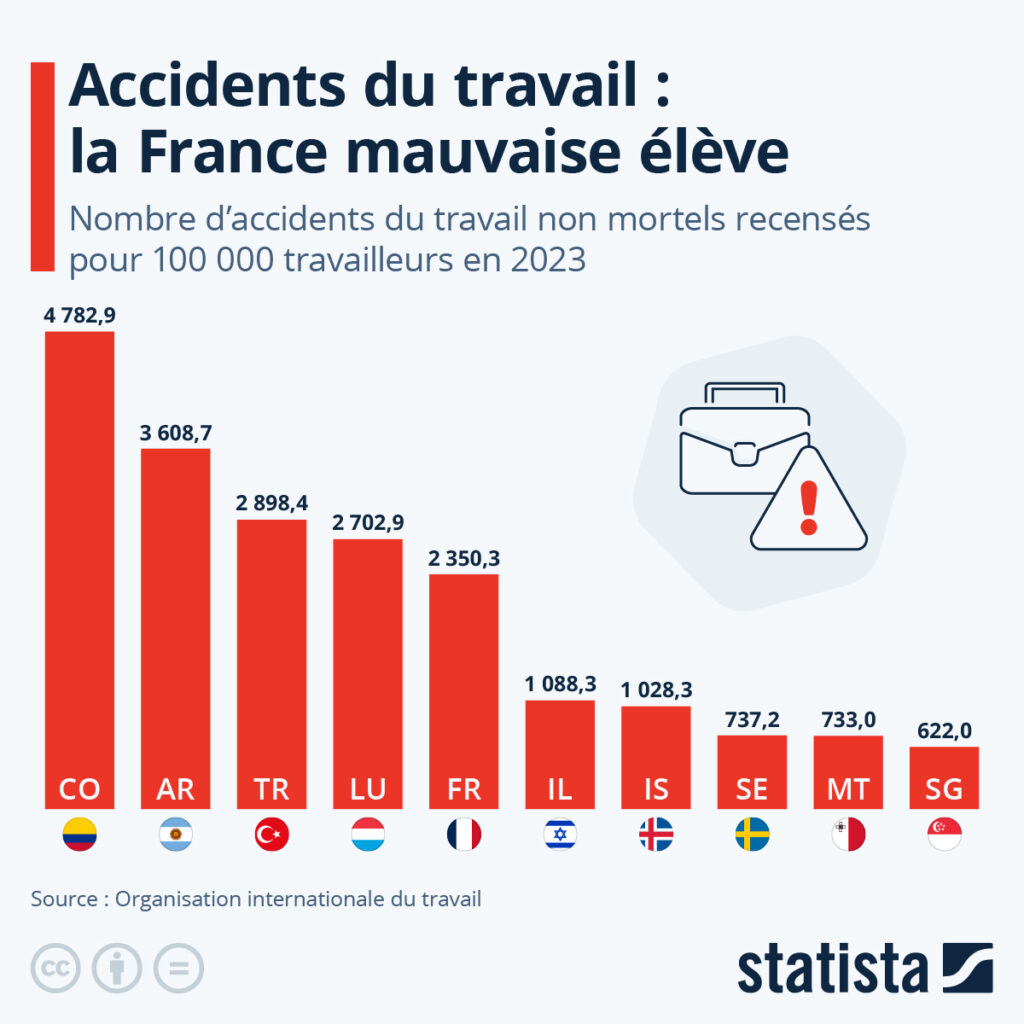

94% des arrêts sont dus à la maladie. Si les accidents de travail, de trajet et les maladies professionnelles représentent seulement 6% des arrêts, ils contribuent pour 17% à l’absentéisme, compte tenu d’une durée d’absence plus de 3 fois plus longue (71 jours contre 21 jours pour la maladie). Les secteurs du transport, de la construction, de la santé et de la restauration restent les plus touchés par les accidents de travail.

En 2024, 6% des arrêts dépassent 90 jours et le poids de ces arrêts de longue durée est passé de 48% en 2019 à 57% en 2024. Cette hausse des arrêts de longue durée, explique en partie l’augmentation de près de 3% de la durée moyenne par arrêt (24,1 jours contre 23,3 jours en 2023).

Les risques psychosociaux (RPS) restent la première cause d’arrêts longs, représentant 36% de ces arrêts en 2024 (vs. 32% en 2023) et contribuent à l’augmentation du taux d’absentéisme.

Des disparités selon les populations et les secteurs

Les femmes, surreprésentées dans les secteurs à forte sinistralité, affichent un taux d’absentéisme plus élevé que les hommes ; respectivement à 6,1% et 4,5 % en 2024 (contre 5,9% et 4,4 % en 2023).

Les jeunes salariés (20-30 ans) présentent la fréquence d’arrêt la plus élevée (1,9 contre 1,6 pour les 60-70 ans), souvent pour des motifs d’ordre psychologique. En revanche, les collaborateurs seniors affichent la durée moyenne par arrêt la plus élevée (33,3 jours pour les 50-60 ans et 44,5 jours pour les 60-70 ans), avec des pathologies plus lourdes et un temps de récupération plus long.

Seule la catégorie socio-professionnelle des « professions intermédiaires » a vu son taux d’absentéisme baisser en 2024 (4,5% contre 4,59% en 2023). La catégorie des « ouvriers » présente une nouvelle fois le taux d’absentéisme le plus élevé (7,37%) devant celle des « employés » (6,79%). A noter que, si les « cadres » ont le taux d’absentéisme le plus faible (2,37%), c’est aussi la plus forte hausse, en partie expliquée par une augmentation de plus d’un jour de la durée moyenne pour chaque arrêt (20,2 jours contre 19 jours en 2023).

La nature du contrat a une grande importance sur le taux d’absentéisme des salariés : les salariés en CDD (2,3%) ont un absentéisme plus de 2 fois moindre que ceux en CDI (5,3%). En revanche nous observons que la fréquence est en hausse depuis 3 ans.

Le top 3 des secteurs d’activité avec le taux d’absentéisme le plus élevé demeure inchangé : la santé et l’action sociale (8,5% vs. 8,07% en 2023), l’hébergement et la restauration (8% vs. 7,87% en 2023), ainsi que le transport et l’entreposage (6,8% vs. 6,42% en 2023).

La région des Hauts-de-France affiche le taux d’absentéisme (6,56%), la prévalence (39,1% des salariés ayant eu au moins un arrêt dans l’année) et la durée moyenne des arrêts (27,6 jours) les plus élevés. Le Grand-Est est en seconde position avec un taux d’absentéisme de 6,42%.

Un coût considérable pour les entreprises et les assureurs

L’absentéisme représente un poids économique majeur pour les entreprises françaises, avec un coût estimé à plus de 120 milliards d’euros par an. Cette somme englobe à la fois les charges directes (indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, maintien de salaire, prestations de prévoyance) et les coûts indirects (désorganisation des équipes, perte de productivité, surcharge de travail, dégradation de la marque employeur). La réforme entrée en vigueur en avril 2025, qui plafonne les IJSS à 1,4 SMIC, renforce encore la pression financière sur les entreprises et les assureurs.

Au-delà du maintien de salaire et de la désorganisation interne, l’absentéisme peut également entraîner une augmentation de la charge supportée par les régimes de prévoyance. Plusieurs facteurs y contribuent :

- un nombre plus important d’arrêts dépassant la franchise prévue par les contrats ;

- une prise en charge plus longue liée à l’allongement de la durée des arrêts longs ;

- une hausse des indemnités journalières complémentaires, en lien avec l’augmentation des salaires.

Ces évolutions pourraient conduire les assureurs à revoir à la hausse les taux de cotisation.Afin de répondre à ces enjeux, les employeurs semblent orienter leur stratégie sur la prévention plutôt que sur le curatif. En effet, depuis la pandémie, les employeurs intègrent de plus en plus le bien-être des collaborateurs dans la stratégie RH, constatant notamment un effet direct sur la performance de l’entreprise. Un exemple concret : dans le secteur de la construction, historiquement touché par un fort absentéisme, une politique active de prévention (équipements modernisés, référents sécurité, formation) a permis de faire durablement baisser les arrêts de travail. Résultat : un taux d’absentéisme réduit à 4,2% en 2024, malgré des risques métiers toujours présents.

« La hausse de l’absentéisme en 2024 est bien plus qu’un indicateur social : c’est un signal d’alarme pour les entreprises. Frappant toutes les générations, tous les secteurs et tous les niveaux hiérarchiques, il révèle un besoin urgent de repenser l’organisation du travail, d’écouter les salariés et d’investir durablement dans la prévention et la qualité de vie au travail », constate Noémie Marciano, Directrice de l’activité Assurance de personnes de WTW en France.