Alors que les intempéries dans le Var ont récemment coûté la vie à trois personnes et fait des dizaines de sinistrés, l’assurance habitation devient un poste de dépense de plus en plus lourd pour les Français. Derrière la hausse des primes, ce sont des inégalités qui se creusent, des comportements de renoncement qui s’installent et un modèle de protection solidaire qui vacille. Qui peut encore se permettre d’être bien assuré ? Quels territoires sont les plus pénalisés ? Et comment repenser une couverture juste, accessible, durable ? C’est dans ce climat social et économique instable que le comparateur Meilleurtaux Assurances dévoile son étude sur le coût annuel de l’assurance habitation dans le budget des Français.

Quand l’assurance habitation prend l’eau c’est tout un système financier qui vacille

Chaque année, les catastrophes climatiques redoublent d’intensité et emportent sur leur passage : habitations, infrastructures et vies humaines. En 2022, les acteurs de l’assurance ont indemnisé 3,8 millions de sinistrés. En 2023, le coût des sinistres climatiques atteignait 6,5 milliards d’euros pour les assureurs tricolores. En 2024-2025 ce sont déjà près de 902 millions d’euros qui devront être alloués aux victimes des cyclones Chido à Mayotte – coût estimé 522M€- et Garance à la Réunion -380M€.

Des charges exponentielles, qui se diffusent sur tout un secteur comme une onde sismique touchant en premier lieu, les assurés.

« Aujourd’hui, certains ménages peuvent faire l’impasse sur leur propre sécurité, faute de pouvoir financer leur protection. »

Samuel Bansard, président de Meilleurtaux Assurances

Lorsque la bataille commerciale cède la place aux enjeux sociaux de l’assurance habitation

Dans un contexte économique instable et marqué par une forte inflation, les hausses de tarifs s’enchaînent. En 2025, les primes d’assurance ont augmenté de 8% à12 %, tirées vers le haut par plusieurs facteurs parmi lesquels, la revalorisation de la surprime CatNat passée de 12% à 20% en janvier 2025. Autant de hausses, subies ou décidées, qui pèsent lourdement sur le budget des ménages et les poussent à revoir leurs comportements. Près d’un assuré sur deux (46%) hésite désormais à déclarer un sinistre, et 30 % y renoncent délibérément, de peur de voir leur prime s’envoler.

« Ce phénomène silencieux révèle une rupture de confiance. Aujourd’hui, certains ménages peuvent faire l’impasse sur leur propre sécurité, faute de pouvoir financer leur protection. C’est dans ce contexte que de nouveaux acteurs ont émergé ces dernières années avec des offres ajustées en termes de couverture afin de s’adresser aux populations disposant d’un budget plus restreint et souhaitant uniquement les garanties essentielles comme la responsabilité civile ou les dégâts des eaux », indique Samuel Bansard, président de Meilleurtaux Assurances.

Un désengagement individuel forcé qui s’impose comme la nouvelle bataille politique et sociale de certaines communes. En effet, pour éviter que l’assurance ne devienne un produit de luxe, certaines collectivités prennent les devants. Montreuil, Paris, Lille, Tourcoing, et récemment Créteil s’engagent par exemple dans des démarches solidaires en négociant des assurances habitation accessibles pour leurs administrés.

Des écarts de tarifs qui fragilisent les plus précaires à commencer par les locataires

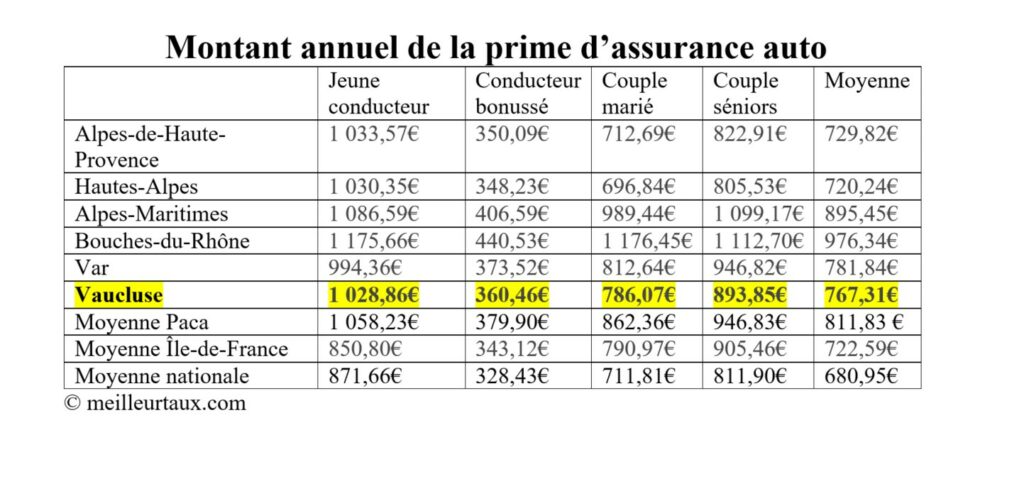

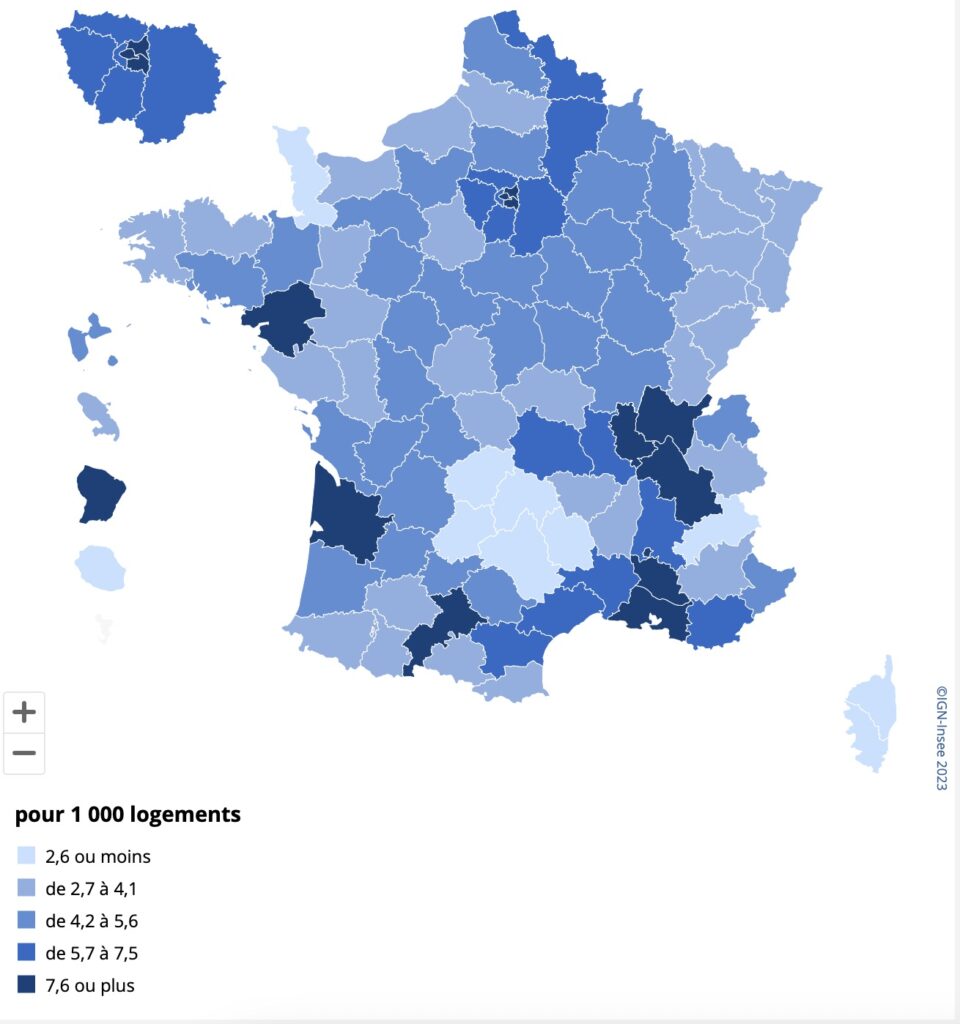

Si le principe de mutualisation des risques reste au cœur de l’assurance française, les écarts de prix sont significatifs selon les départements et peuvent ainsi doubler et ce, à garanties égales.

Le locataire d’un appartement de 40m2 à Paris, par exemple, devra débourser 25,3% de plus que la moyenne nationale pour être assuré, soit 134,17€/an contre 109,4€/an au niveau national. A l’inverse, ce sont les habitants de la Sarthe, de l’Indre et du Morbihan qui bénéficient de la meilleure situation économique. La Sarthe par exemple affiche une prime assurantielle de 90,83€/an c’est 91,56€/an pour l’Indre, et 93,62€ pour le Morbihan soit une économie moyenne de 17,55€/an vis à vis de la moyenne nationale et près de 42,32€/an à garanties égales face à un département comme Paris.

Des écarts que l’on retrouve aussi avec des surfaces habitables plus importantes. Ainsi, le locataire d’un appartement de 70 m2 dans les Alpes Maritimes ou dans les Bouches-du-Rhône plus sensibles aux changements climatiques et phénomènes de sécheresse ou d’incendies déboursent respectivement 165,36€/an et 164,83€/an contre 117,15€/an au niveau national et même 93,92€ pour la Lozère.

« Si les disparités territoriales restent marquées, le prix n’est plus l’unique critère. Nous observons que 50 à 52 % des comparaisons d’assurance sont motivées par la recherche du meilleur rapport qualité-prix, contre 40 % par le critère du prix seul. Ce choix plus réfléchi illustre une évolution des comportements : l’assurance, qu’elle soit obligatoire ou non, s’installe durablement, comme un repère du quotidien » souligne Samuel Bansard.

« Il demeure des disparités tarifaires importantes qui sont directement liées à la fréquence et l’intensité de la sinistralité selon les zones géographiques. »

Les propriétaires pris entre deux eaux

Contrairement aux locataires, les propriétaires occupants ne sont pas légalement tenus de souscrire une assurance habitation. Un choix qui peut sembler libre, mais qui n’efface en rien les fortes disparités tarifaires entre départements.

Ainsi, une famille, propriétaire d’une maison de 100m2 qui souhaite assurer son capital à hauteur de 20 000€ devra débourser 205,66€/an si elle réside en Mayenne, 213,12€ en Finistère et 397,11€ dans les Alpes-Maritimes, département le plus cher de France, contre 281,44€/an au niveau national.

Même chose pour les maisons individuelles avec une surface d’habitation de 145 m2 avec un capital identique. Les Bouches-du-Rhône, concernés par des crues importantes du fleuve en hiver, proposent des prix près de 50% plus chers que la moyenne nationale, 532,32€/an contre 352,45€/an au niveau national.

« Si le système assurantiel est basé sur une logique de mutualisation des risques, il demeure des disparités tarifaires importantes qui sont directement liées à la fréquence et l’intensité de la sinistralité selon les zones géographiques ainsi qu’au coût de reconstruction ou de réparation qui peut varier également selon les zones », conclut Samuel Bansard.

Face à l’intensification des aléas climatiques, difficile d’imaginer un retour à des primes d’assurance habitation plus modérées. Mais, plutôt que de se résigner, il est essentiel de repenser notre approche : quelle place accorder à la prévention dans le modèle assurantiel de demain ? Renforcer la culture du risque, mieux accompagner les habitants dans la protection de leur logement, encourager les travaux de résilience… La solution passe autant par l’anticipation que par la couverture. Car une assurance efficace ne se limite pas à indemniser, elle contribue aussi à prévenir.

Méthodologie : L’étude exclusive du site Meilleurtaux.com a été effectuée sur la base du montant des primes d’assurance habitation proposées par ses assureurs partenaires sur le mois d’avril 2025.

L.G