En novembre dernier, le Syndicat des eaux Rhône Ventoux a organisé une conférence ‘Ensemble relevons les défis du manque d’eau’ à Mazan. L’occasion de partager autour de l’impact du changement climatique sur l’eau après un été sous le signe de la sécheresse.

L’après-midi s’est déroulée en quatre temps : l’intervention de l’hydrologue Emma Haziza, celle de l’hydro-géologue du Syndicat Rhône Ventoux Marjolaine Puddu, ainsi que celle de la directrice de Suez Laurence Perez, pour finir avec un moment d’échange avec la salle afin d’élaborer des pistes de réflexion.

70 personnes étaient présentes à cette conférence qui était à destination des élus et des agents des services de l’État. Plusieurs sujets ont été abordés tels que la dégradation du contexte climatique et hydrologique, le constat local, la perception des usagers sur le manque d’eau, ainsi que les potentielles solutions à mettre en place afin d’anticiper les années à venir.

Un retour à la normale impossible

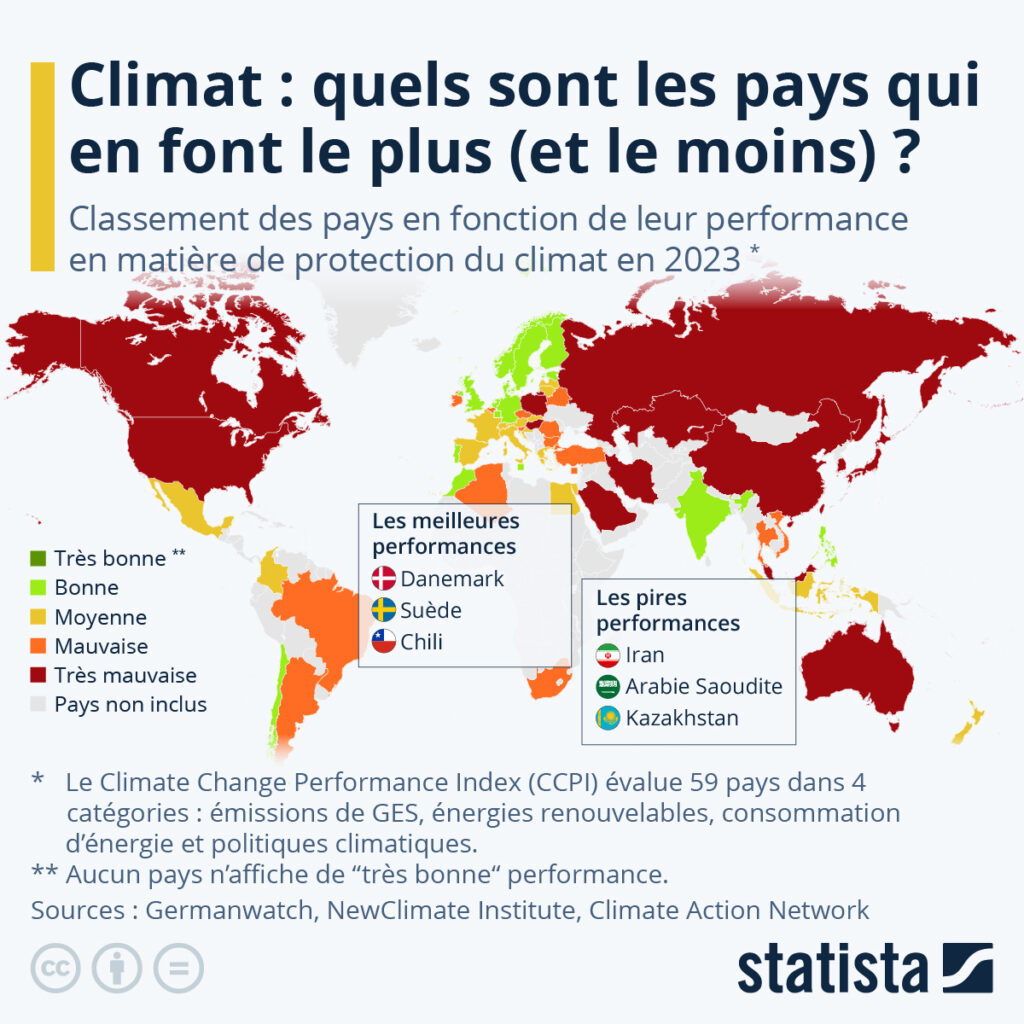

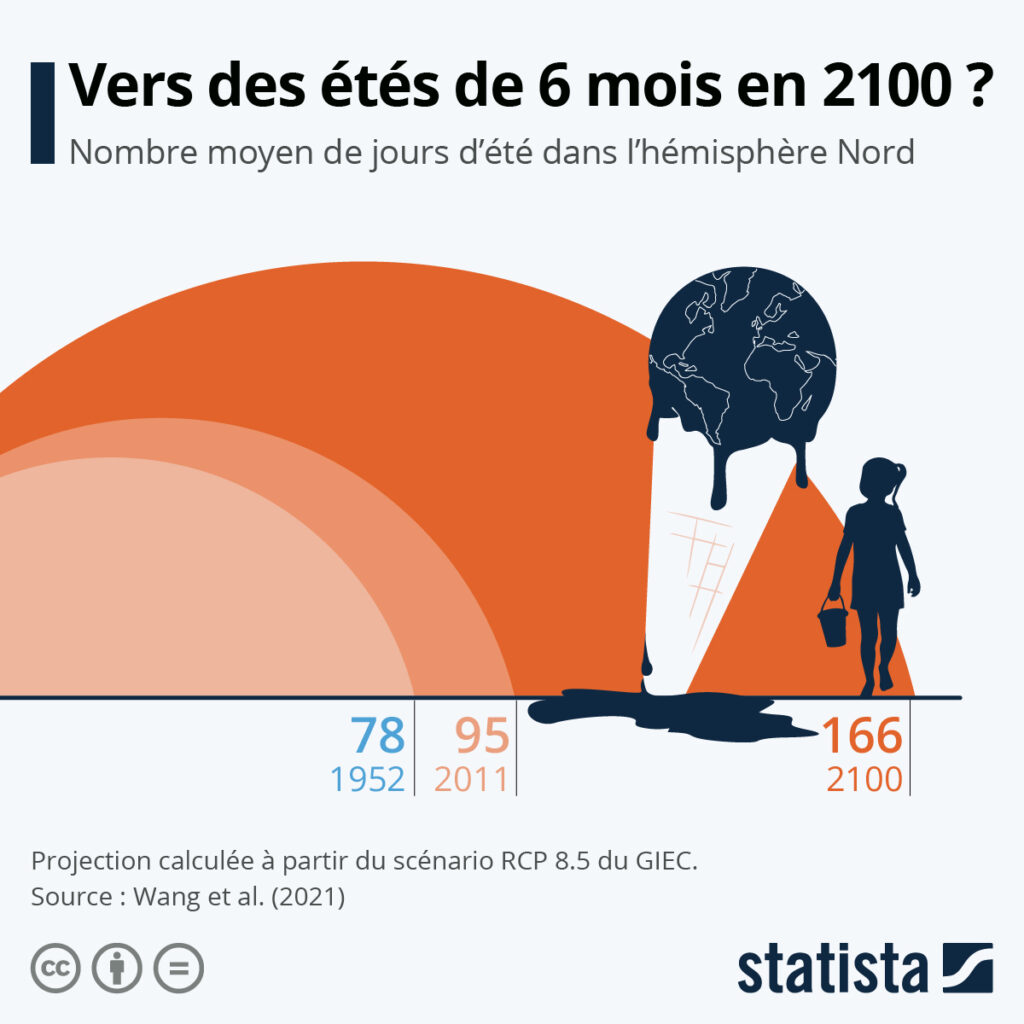

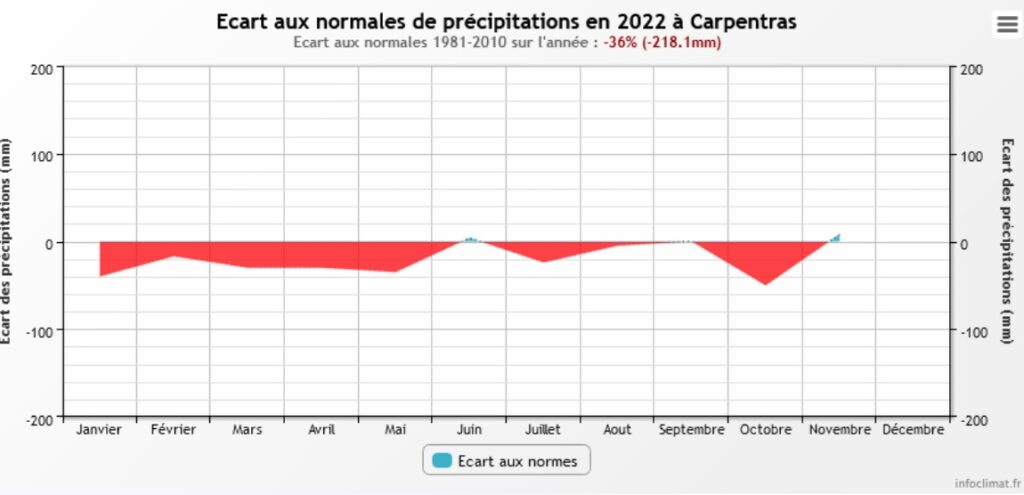

À l’aide de différents graphiques, l’hydrologue Emma Haziza a tout d’abord démontré à quel point le contexte climatique et hydrologique s’était dégradé en l’espace de cinq ans seulement. Aujourd’hui, près de trois quarts des nappes phréatiques françaises sont plus basses que la normale et ne peuvent être rechargées avant chaque été car depuis 2016, les précipitations sont 10% inférieures à la normale sur l’ensemble du pays.

L’hydrologue a notamment alerté sur le fait que cette situation, qui aujourd’hui semble exceptionnelle, va devenir la norme d’ici peu de temps. Les météorologues constatent d’ailleurs que la France se réchauffe 50% plus vite que ce qui était prévu à l’origine. Pour la spécialiste, il faut donc engager ce qu’elle appelle la « résilience des territoires », c’est-à-dire envisager la ressource en eau différemment.

Une dépendance au Rhône

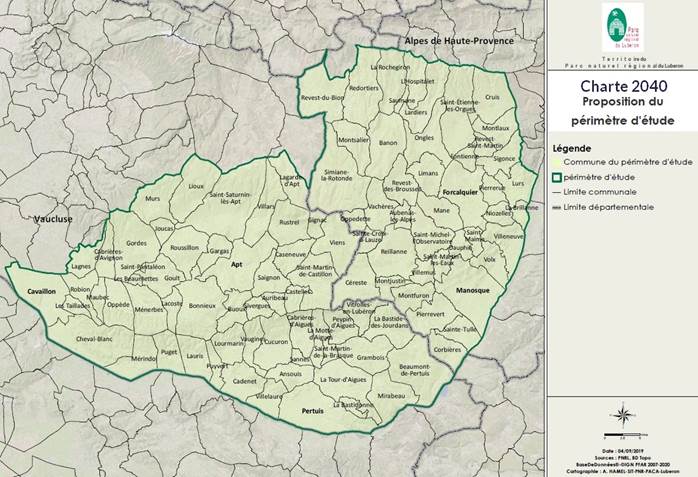

En Vaucluse, le constat est sans appel. Les arrêtés de sécheresse commencent beaucoup plus tôt (vers avril en 2022) et se terminent beaucoup plus tard. D’ailleurs, la préfecture vient seulement de lever les restrictions sécheresse.

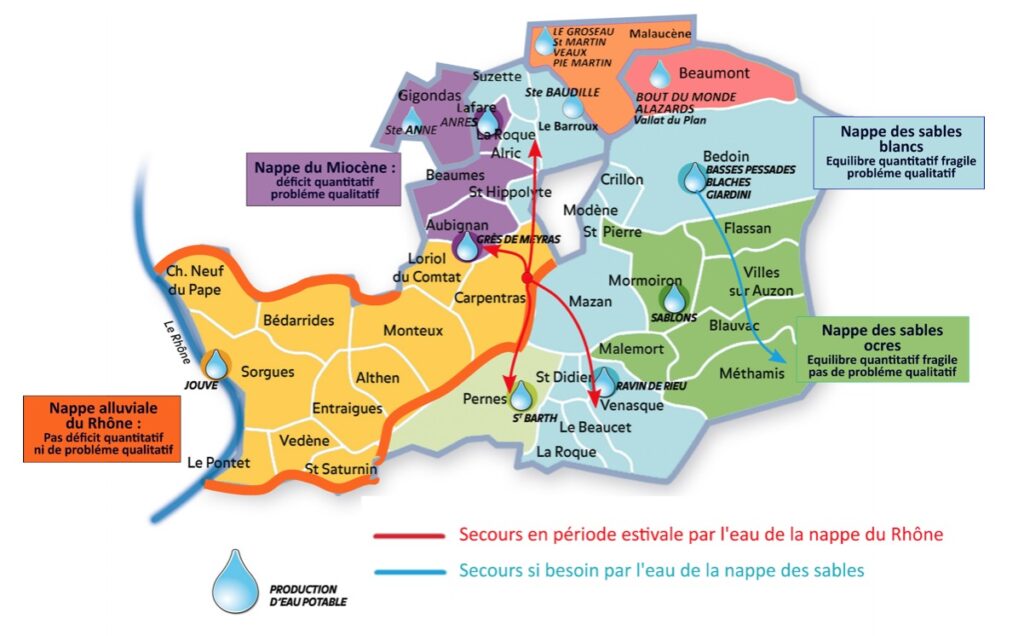

Le territoire Rhône Ventoux est majoritairement alimenté par le Rhône, qui représente environ 76% de la production. Si cette ressource n’est pour le moment pas trop impactée, une baisse de débit est évidemment projetée, au vu de la vitesse alarmante à laquelle le climat se dégrade. Le Syndicat travaille donc sur la diversification des ressources dans le but d’être moins dépendant du Rhône, notamment sur le Miocène qui est une ressource assez stratégique et qu’il faut préserver pour l’eau potable. Cette source est peu exploitée car elle est moins productive que le Rhône, donc un forage test devrait être réalisé cette année sur la commune de Carpentras.

Un autre problème se pose au niveau de l’exploitation des autres sources : certaines sont dépendantes de la pluviométrie. C’est le cas par exemple de la source Saint-Barthélémy, à Pernes-les-Fontaines. Une interrogation se pose donc pour le Syndicat : comment anticiper ce problème ?

La perception des usagers

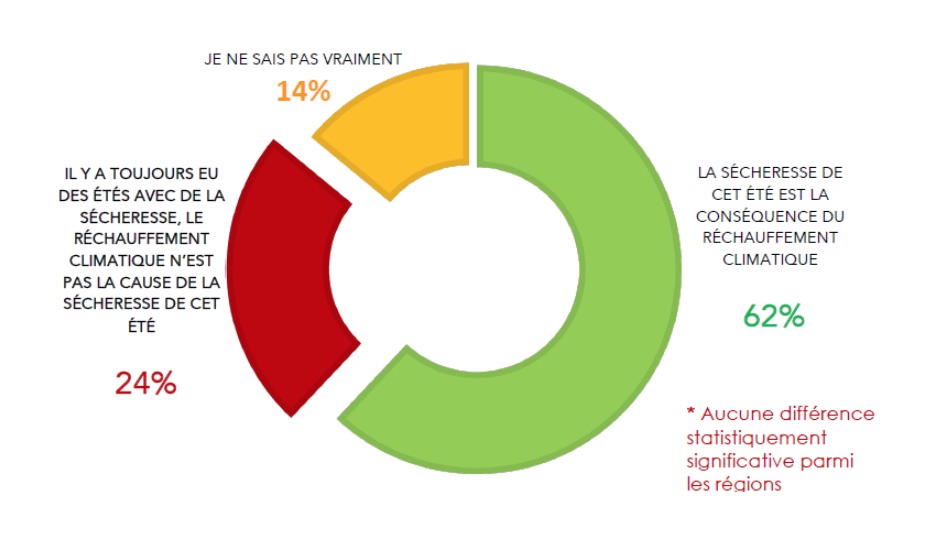

Une enquête menée par le Centre d’information sur l’eau (C.I.eau) a révélé que 90% des Français sont inquiets de revoir des épisodes de sècheresse comme celle de cet été mais que près d’un quart ne voit pas le lien entre celle-ci et le changement climatique.

Ainsi est venu le moment d’échange avec la salle afin d’établir des pistes de réflexion. Comment mieux informer les usagers ? Comment adapter nos habitations pour mieux récupérer l’eau de pluie ? Comment réutiliser les eaux usées ? Cette dernière interrogation fait l’objet d’un projet est en cours de maturation au sein du Syndicat. Globalement, la question qui est revenue plusieurs fois est : comment concrètement mettre en pratique des choses pour mieux anticiper à l’avenir ?