Ils sont chercheurs, spécialistes, experts dans leur domaine, travaillent à Aix-en-Provence, Montpellier, dans les nombreux centres de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement) de France, dans des universités, au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), à l’Office Français de la Biodiversité ou encore à la Société du Canal de Provence du Tholonet, et ils ont mis en commun leurs cellules grises et leurs connaissances.

Dans cet ouvrage de 184 pages, en une dizaine de chapitres, ils posent des questions simples, mais dont les réponses sont plutôt complexes. Va-t-on réellement manquer d’eau ? Quelle quantité d’eau utilisons-nous ? Comment se partager l’eau comme bien commun ? Quelle sobriété en eau ? Quelle place pour les ouvrages de stockage ?

Quelques idées-forces d’abord pour savoir d’où on part : la planète est recouverte de 72% d’eau qui est principalement stockée sous forme d’eau salée. Mais l’eau douce ne représente que 2,8%, qu’elle soit liquide, solide ou gazeuse. « En France, chaque année, un peu plus de 500 milliards de mètres cubes d’eau tombent du ciel (pluie et neige) et 60% de ce volume rejoint le sol puis s’évapore. Et l’eau est prélevée pour la production d’énergie, l’industrie, les usages domestiques, l’alimentation des canaux de navigation et la production animale et végétale. »

Mais cette eau peut être polluée par de la matière organique, comme les solvants, pesticides et métaux lourds, et par des bactéries. « C’est le cas des eaux industrielles, domestiques et agricoles », précisent les auteurs de cette étude collective.

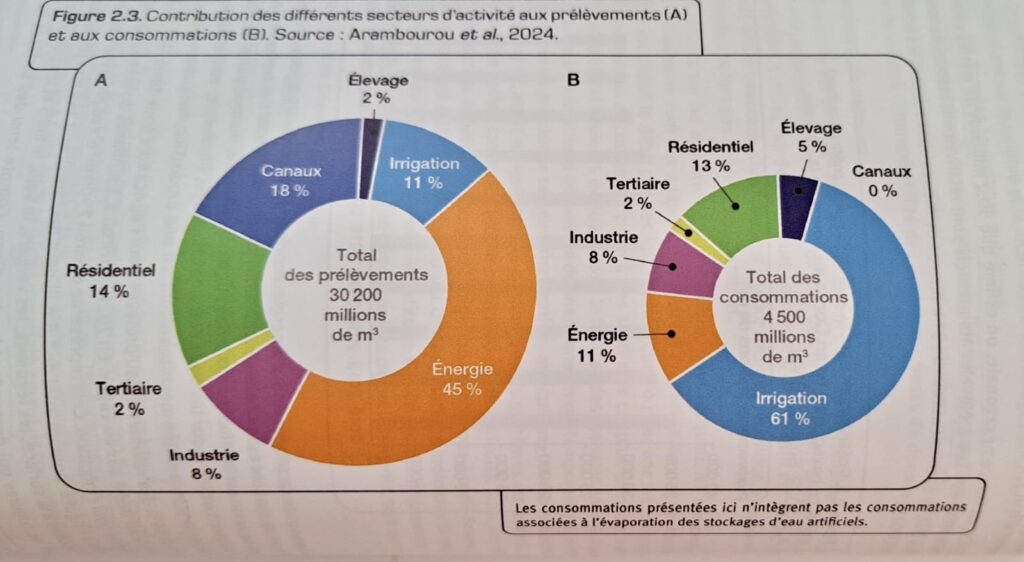

Autre information : en 2020, en France hexagonale, on estime que 30,2Mrds m3 d’eau ont été prélevés. La production d’énergie en représente 45% destinés au refroidissement des centrales nucléaires (comme celle que nous avons à Tricastin, au bord du Rhône). Et 90% du volume prélevé pour l’agriculture est dédié à l’irrigation (surtout pour les légumes et les fruits).

Concernant le débit de l’eau, « on attend dans les décennies à venir, avec le changement climatique, des baisses d’étiage mais aussi de crûes extrêmes », avec alternance entre phénomènes de canicule et épisodes d’orages cévenols. Les besoins sont plus grands en été, haute saison du tourisme avec une sur-fréquentation des lieux de baignade, les besoins en eau pour les services d’incendie, l’agriculture, les campings, les espaces, vert. Avec conflits possibles entre les différents usagers. On se souvient de la sècheresse de 2022 en Vaucluse, quand il a fallu envoyer des citernes d’eau potable sur le Plateau de Sault. Et quand la production hydro-électrique a diminué en raison du niveau d’eau du barrage de Serre-Ponçon.

Et le stockage de l’eau, avec par exemple « la retenue de Caussade », « Sainte-Soline » et les « mégabassines », a donné lieu à nombre heurts entre forces de l’ordre et population locale. La gestion de crise relève de la préfecture en période d’étiage sévère qui publie des arrêtés temporaires de restriction en fonction des nécessités (abreuver le bétail, irriguer les productions agricoles, refroidir le process industriel et les centrales nucléaires). Avec interdiction de laver les voitures, remplir les piscines et arroser pelouses et terrains de golf.

Dans ce livre, il est aussi question des progrès réalisés par les agriculteurs, au fil des ans, ils ont su s’adapter. Avec le goutte à goutte, les haies qui protègent les cultures du vent asséchant, les ombrières, les couverts végétaux comme le paillage entre les rangs de vignes, d’arbres et de cultures, l’apport de variétés résistantes au stress hydrique. Sans oublier « l’agroécologie qui représente une alternative à l’agriculture intensive, productiviste, basée sur l’artificialisation des cultures avec les engrais et intrants de synthèse et d’énergies fossiles. »

C’est dans la concertation et sur un diagnostic partagé que des solutions peuvent être définies pour avoir un accès équitable à l’eau, ce patrimoine naturel, ce bien commun et précieux. Pour gérer les eaux traitées dans les stations d’épuration, le besoin de leur désinfection et le suivi de leur qualité. Est citée également la valorisation des nutriments présents dans les eaux traitées pour en faire profiter les cultures. En conclusion, préconise ce collectif d’experts, « il faut mettre en place des outils de planification pour éviter d’aggraver les pénuries d’eau, créer des inégalités et engendrer des dépenses publiques non négligeables au service d’un petit nombre. »

Contact : Comment partager l’eau en France ? – Éditions Quæ – 28€