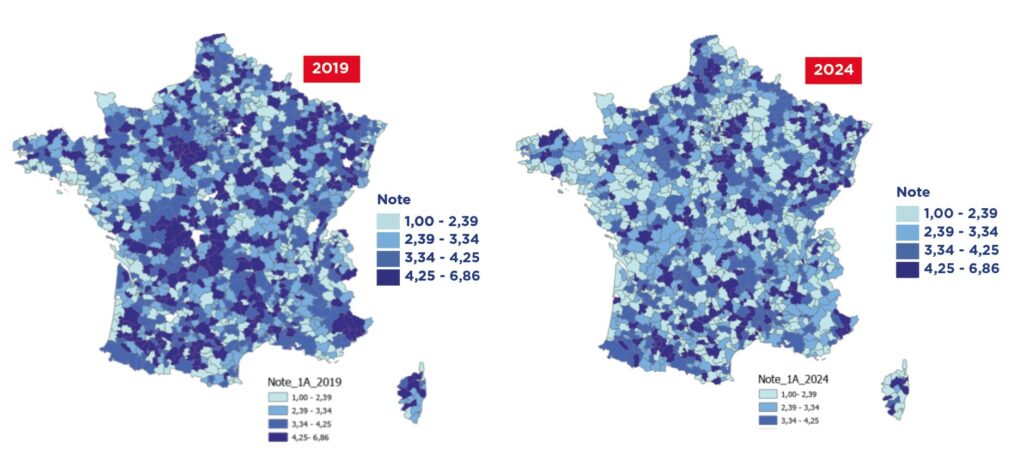

L’AFL, la banque des collectivités locales, a dévoilé la 6e édition de son Baromètre de la santé financière des collectivités. Fondée sur l’analyse des notes financières que l’AFL attribue à chaque collectivité, cette étude dresse un panorama chiffré de la situation budgétaire 2024 des communes, intercommunalités, départements et régions, à moins d’un an du renouvellement municipal et intercommunal. Un bilan où les collectivités de Vaucluse s’en tirent plutôt bien.

« Dans un contexte marqué par une inflation persistante, un ralentissement économique et un climat politique instable, ce baromètre confirme l’émergence de deux blocs aux dynamiques divergentes : un bloc communal, globalement résilient, et un bloc départements/régions, en difficulté croissante », constate l’AFL en préambule de son étude. Ce dernier subit, à des degrés divers, la baisse ou l’atonie de ses principales recettes (Droits de mutation à titre onéreux – DMTO, fraction de TVA…) alors même que les besoins, tant sociaux qu’en infrastructures publiques, et les enjeux de la transition écologique sont élevés et croissants.

« L’année 2024 a été marquée par une hausse soutenue des dépenses et un recours inédit à l’emprunt. »

Marie Ducamin, présidente du conseil d’administration de l’AFL

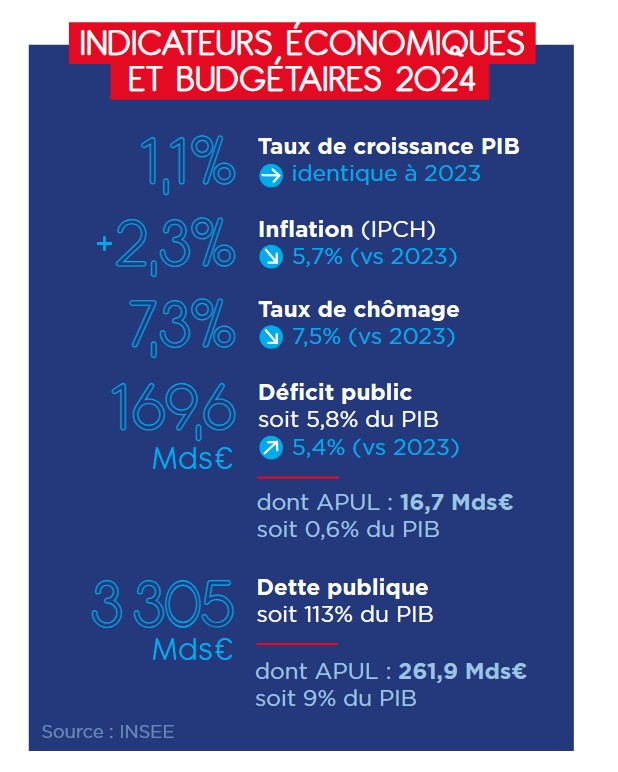

« L’édition 2025 du baromètre AFL confirme une inflexion des trajectoires financières des collectivités locales, complète Marie Ducamin, présidente du conseil d’administration de l’AFL. L’année 2024 a été marquée par une hausse soutenue des dépenses et un recours inédit à l’emprunt, dans un contexte de croissance économique modérée, d’inflation encore sensible et d’instabilité politique. »

Celle qui est aussi maire de Saint-Jacques-de-la-Lande et vice-présidente de Rennes Métropole confirme également les propos préliminaires de l’étude : « le baromètre atteste l’émergence de deux blocs au sein de la sphère publique locale : le bloc communal d’un côté et le couple départements/régions de l’autre. Les trajectoires distinctes de ces deux ensembles de collectivités sont à la fois la traduction de la succession de crises depuis 2020 (inflation, hausse des taux d’intérêt, crise de l’immobilier, …) mais aussi la conséquence de décisions politiques plus ou moins anciennes (nationalisation de la fiscalité locale, accroissement de la dépendance du panier fiscal à la conjoncture économique, asymétrie entre recettes et dépenses des départements…). »

« Ce baromètre confirme une nouvelle fois la résilience des finances locales. »

« Pour autant, ce baromètre confirme une nouvelle fois que la résilience des finances locales – à l’exception de celle des départements – est notable, poursuit Marie Ducamin. Mais elle doit être regardée à l’aune des enjeux auxquels sont confrontés les collectivités dans leur ensemble : premier investisseur public et en première ligne sur les questions de transition énergétique et écologique, les collectivités locales ont également un rôle fondamental à jouer face au vieillissement de la population, aux fractures territoriales et aux tensions sociales persistantes. »

La situation globale

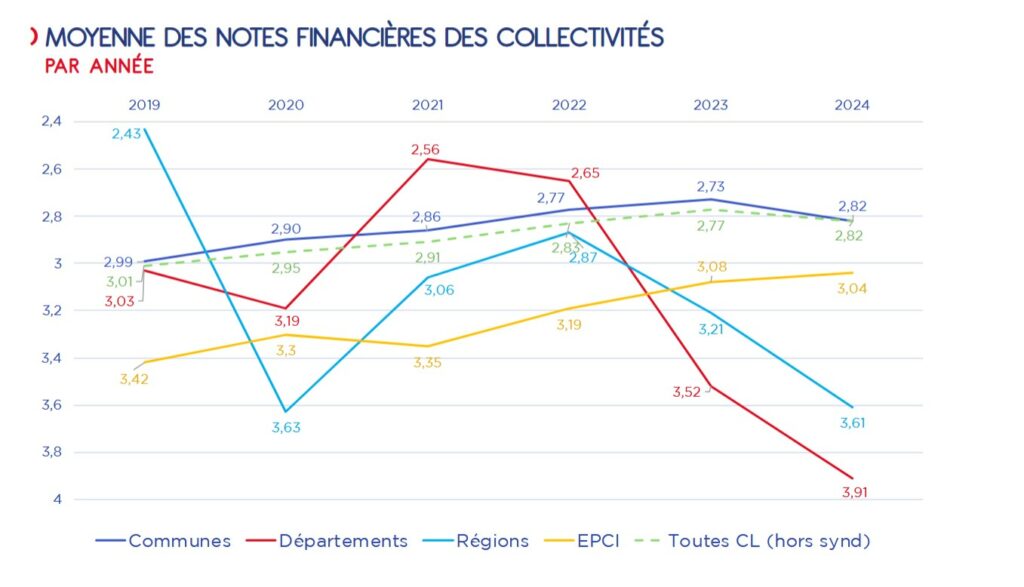

La situation financière globale du monde local – collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre – a connu en 2024 une légère dégradation avec une note financière moyenne de 2,82 (médiane à 2,61) après l’amélioration constatée en 2023 (2,77 en moyenne, médiane à 2,44). Si la note financière moyenne des collectivités locales est relativement – et logiquement – stable d’une année sur l’autre compte-tenu de sa forte dépendance à l’effectif communal, il apparait qu’en 2024 l’écart type est un peu plus élevé qu’au cours des exercices antérieurs : 1,54 en 2024 contre 1,50 en 2023 et 1,49 en 2022.

Deux éléments caractérisent l’exercice budgétaire 2024 et expliquent principalement l’évolution des notes des différents segments de collectivités locales : d’une part, la forte progression des dépenses et, d’autre part, un montant d’emprunt inédit.

En 2024, les dépenses de fonctionnement et d’investissement progressent fortement, alors que les recettes connaissent des dynamiques et des trajectoires variables selon les segments de collectivité. En découle une épargne brute qui se contracte globalement de 3,5% pour s’établir à 41,8 Mds€. Ce montant, structurellement élevé, masque toutefois de fortes disparités et variations selon les échelons locaux, en particulier pour les départements.

L’autre élément significatif en 2024 est l’ampleur des dépenses d’investissement et, pour le financer, un recours à l’emprunt en forte progression. Ce dernier atteint un niveau inédit de 27 Mds€ (+27% par rapport à 2023), levier actionné par l’ensemble des segments de collectivité (aboutissant à une progression de l’endettement public local qui atteint désormais 215,8 Mds€).

Les communes et les intercommunalités résistent

Au sein du bloc communal, le maître-mot semble être la stabilité entre 2023 et 2024. Dans l’ensemble, les communes affichent une légère dégradation de leur notation financière moyenne (de 2,73 en 2023 à 2,82 en 2024) alors que celle des Groupements à fiscalité propre (GFP : les structures intercommunales ayant la possibilité de lever l’impôt) apparait stable, voire plutôt bien orientée (de 3,08 en 2023 à 3,04 en 2024). Tout en demeurant le segment le mieux noté, cet affaissement de la note moyenne des communes mérite d’être souligné dans la mesure où ce segment de collectivités évoluait favorablement depuis 2019. Quant aux GFP, à l’exception de 2021, ils poursuivent globalement une trajectoire favorable et affichent aujourd’hui la meilleure note financière moyenne depuis 2019.

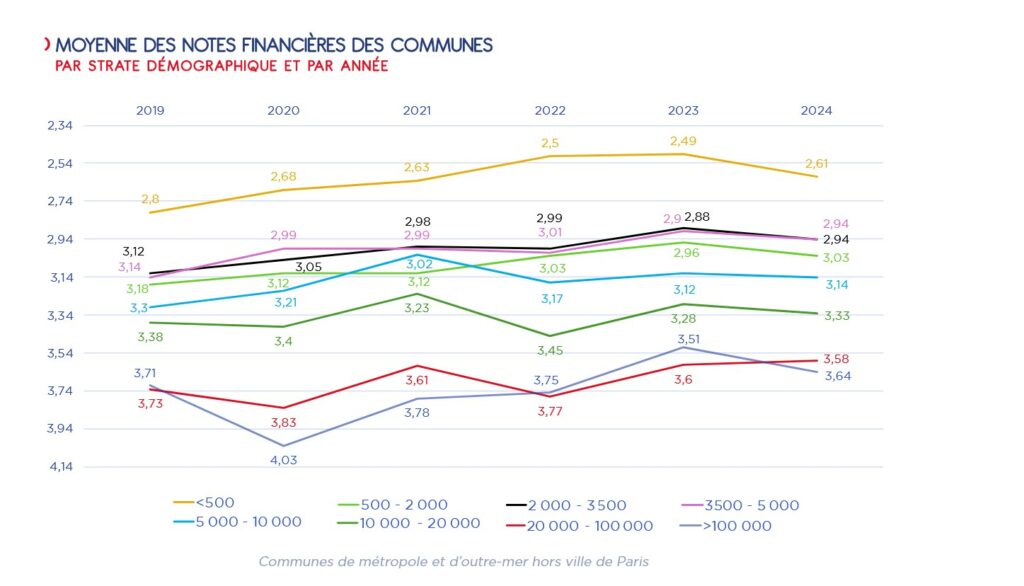

La note moyenne des communes, comme chaque année, est déterminée par le poids des petites communes, puisque 52% d’entre elles comptent moins de 500 habitants, 84% moins de 2 000 habitants. Or cette année, la strate des moins de 500 habitants est celle qui voit sa situation financière évoluer le moins favorablement.

Au total, 48% des notes financières communales s’améliorent en 2024, tandis que 52% se dégradent. Les dégradations les plus marquées concernent les plus petites et les plus grandes communes (moins de 500 habitants et plus de 100 000 habitants)

« Le dernier millésime du baromètre de la santé financière des collectivités apporte un éclairage contrasté sur la situation des petites villes (2 500 à 25 000 habitants), s’inquiète l’APVF (Association des petites villes de France). L’amélioration continue de leur note financière depuis le début du mandat, en 2020, marque un coup d’arrêt. Il faut néanmoins noter une bonne résistance de cette note. Par ailleurs, le sérieux dans la gestion financière ne s’est pas fait au détriment des investissements portés par les petites villes. Un certain nombre d’éléments suscitent néanmoins l’inquiétude. Tout d’abord, la contraction de l’épargne brute concerne désormais un tiers des petites villes, du fait d’une hausse marquée des dépenses contraintes. S’ajoute à cela les difficultés financières des partenaires des communes que sont les départements et les régions, avec une dégradation sensible de leur note financière. Dès lors, les injonctions contradictoires de l’Etat, entre accélération des investissements dans la transition écologique et limitation de la dépense, dans un contexte budgétaire contraint au niveau national, sont de plus en plus difficilement tenables pour les maires des petites villes. »

« Les communes rurales contribuent à l’activité économique locale.

L’Association des maires ruraux de France

Malgré le fait que les très petites communes restent les mieux notées, le baromètre de l’AFL observe que se sont les communes de moins de 500 habitants qui affichent une dégradation de leur note légèrement plus marquée que la moyenne communale (+0,12 versus +0,09). Comme pour l’ensemble des communes, c’est la baisse du niveau d’épargne brute (-4,3%) qui explique cette évolution défavorable de la notation.

De quoi faire réagir l’AMRF (Association des maires ruraux de France) : « les communes rurales subissent les effets cumulés des choix de l’Etat et la persistance de l’imprévisibilité de ses mécanismes financiers. D’où la baisse légère de la notation liée à celle d’un point de pourcentage du ratio d’épargne brute moyen malgré la décrue du stock de dette. Pour autant les communes rurales contribuent à l’activité économique locale. Des trois niveaux de collectivités, la commune reste la plus robuste. »

« Les collectivités locales portent près de 70% de l’investissement public civil. »

L’Association des maires de France (AMV)

De son côté, l’Association des maires de France (AMV) rappelle l’importance des collectivités locales dans le poids de l’investissement publics dans les territoires. « L’édition 2024 confirme que les équilibres financiers du bloc communal sont sous tension. En attestent une dégradation de la note moyenne des communes et une très légère amélioration pour les EPCI. Ce constat est notamment le résultat du coût des normes, de l’augmentation du point d’indice, des transferts de compétences, du maintien de livret A à 3% et de l’encadrement des recettes locales. Alors que les collectivités locales portent près de 70% de l’investissement public civil, les résultats du baromètre soulignent l’importance de développer une visibilité pluriannuelle et de leur donner les marges de manœuvre nécessaires. »

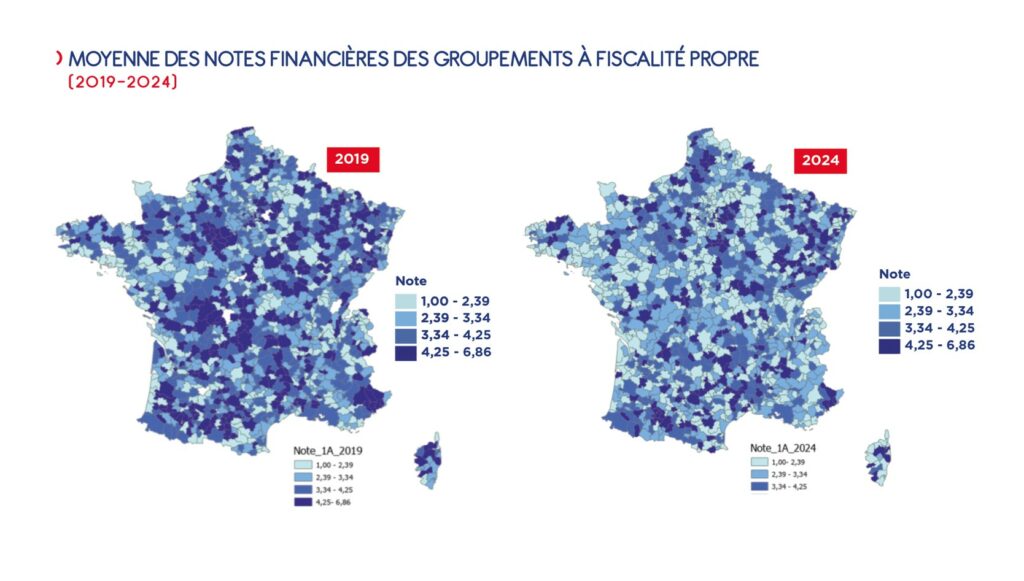

Les EPCI de Vaucluse meilleurs que leurs voisins

Localement, entre 2019 et 2024 les EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) de Vaucluse s’en sortent plutôt bien puisque leur situation financière s’améliore globalement sur cette période. Alors que plus de la moitié d’entre-elles affichait une notation défavorable supérieur à 3 dans le baromètre AFL elles sont moins d’un quart désormais. Un résultat meilleur que la majorité des EPCI des départements limitrophes ainsi que du reste de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les départements à la traîne sauf le Vaucluse

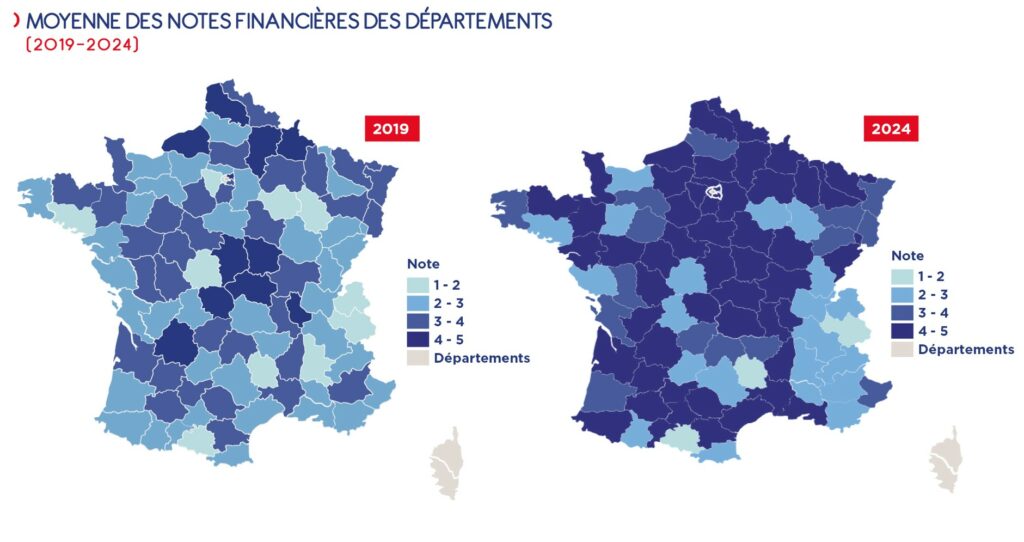

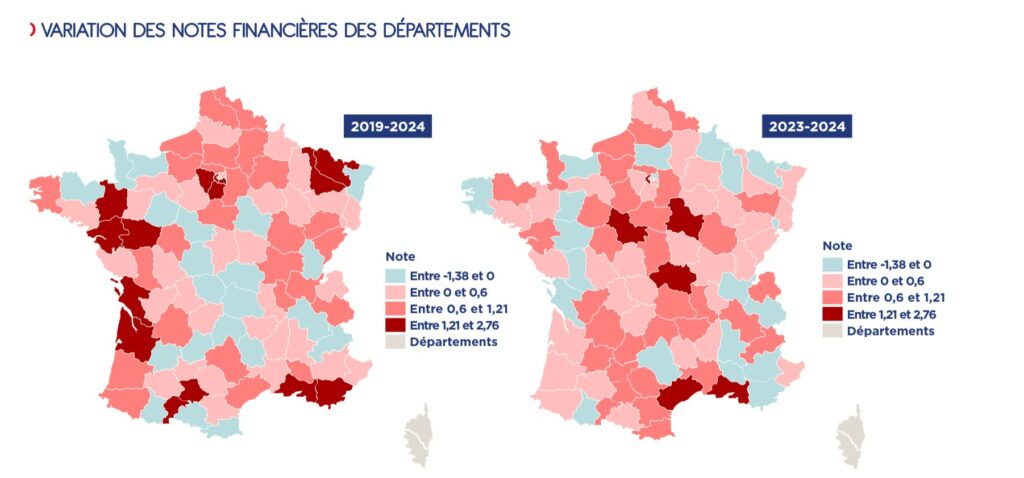

« Comme en 2023, les départements sont le segment de collectivités qui connaît la plus sévère dégradation », pointe le bilan de l’AFL. Les raisons ? Une panne dans les recettes fiscales (les DMTO) et une atonie des recettes de fonctionnement.

« Après les difficultés rencontrées en 2020 et le redressement constaté en 2021 et 2022, l’exercice budgétaire 2024 se traduit par une forte dégradation budgétaire des départements, dans le prolongement de 2023, constate le baromètre. Leur note financière moyenne poursuit sa chute, s’établissant à 3,91. Cette dégradation est particulièrement marquée puisque la notation moyenne s’établissait à 2,65 en 2022 et à 3,52 en 2023. Il s’agit de la notation la plus défavorable jamais rencontrée par les départements depuis 2015 (3,57). »

En conséquence, en 2024 ce sont 14 départements qui affichent désormais une épargne nette négative (contre 2 en 2022 et 7 en 2023).

« La dégradation de la situation financière des Départements s’accélère en 2024, sous l’effet conjugué du gel voire de la diminution de plusieurs de leurs recettes (DGF, TVA et DMTO) et de la dynamique de leurs dépenses de solidarité (évolution tendancielle et mesures décidées par l’Etat), s’alarme Départements de France. D’après une enquête réalisée par Départements de France auprès de ses adhérents en avril 2025, l’épargne brute des Départements pourrait diminuer de -69% entre 2022 et 2025 et l’épargne nette de -97%. »

Dans ce marasme, le Conseil départemental de Vaucluse semble faire presque exception. Saluée par la Chambre régionales de la Cour des comptes pour « sa gestion prudente et maîtrisée », le Département affiche ainsi une situation financière plutôt enviable. Sa note financière entre 2023 et 2024 figure parmi les meilleures de France. Et l’image des EPCI vauclusiennes, il peut faire des envieux chez ses voisins, tout particulièrement les Bouches-du-Rhône et le Gard.

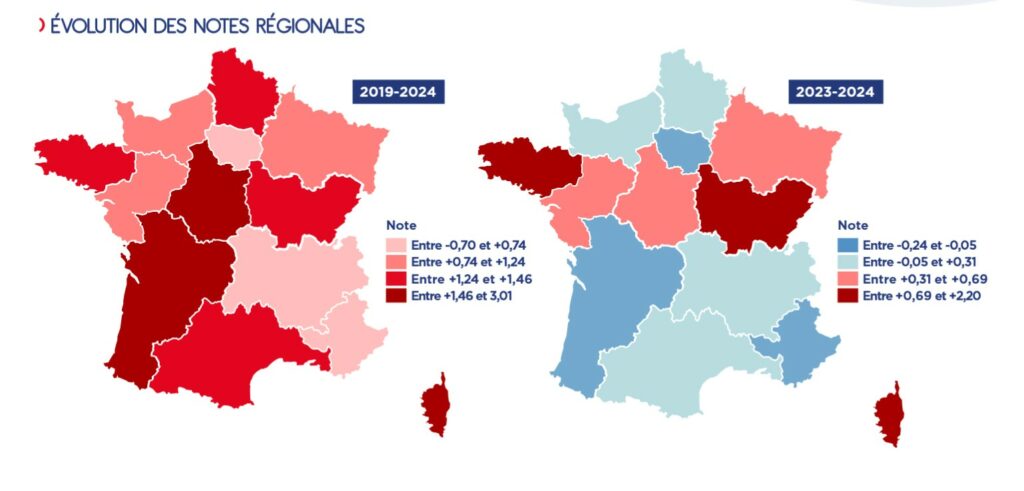

Les Régions impactées également

Enfin, les régions suivent une évolution assez similaire à celle des départements, mais moins accusée. Avec une note financière moyenne de 3,61 (3,21 en 2023), il s’agit de leur moins bonne performance budgétaire, à l’exception de l’exercice 2020 (3,63) au cours duquel ce segment avait été le plus impacté par la crise sanitaire. Cette situation est principalement la traduction d’une capacité d’épargne stable, alors même que les efforts d’investissement des régions demeurent très soutenus et exigent un recours à l’emprunt croissant.

Mais là encore, la situation locale est largement moins alarmante que pour le reste de l’Hexagone, tout particulièrement sa partie Nord.

« Les dépenses d’investissement des Régions ont augmenté de 4 Md€ depuis 2019, soit une hausse de 35%, pour atteindre 15,1 Md€, explique Régions de France, dont le président délégué n’est autre que Renaud Muselier, président de la Région Sud. Ce pic historique des investissements régionaux, à la demande notamment de l’État pour accompagner les différents plans de relance et la décarbonation de notre économie, a été financé par un recours accru à l’emprunt à cause d’une atonie des recettes régionales, dont la progression est significativement inférieure à l’inflation : entre 2019 et 2024, les recettes des Régions ont seulement progressé de +5,4% alors que l’inflation cumulée a été de +16%. En raison d’une capacité de désendettement qui s’est mécaniquement dégradée (soit le niveau le plus dégradé de l’ensemble des catégories de collectivités), les Régions ne seront plus en mesure de compenser par l’emprunt toute nouvelle fragilisation de leurs ressources qui se traduirait par une baisse massive de leurs investissements. »

L.G.

Le système de notation de l’AFL : mode d’emploi

Les notes financières* obtenues pour chacune des collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre ont fait l’objet de traitements statistiques (moyennes simples, écarts types, médianes, …) afin de dégager des tendances sur différents périmètres (typologie de collectivité, strate démographique, année…). Par souci de confidentialité, aucune note individuelle n’est publiée mais l’AFL tient à la disposition de chaque collectivité sa note financière qui se situe entre 1 et 7.

Cette note financière repose sur les trois critères :

– La solvabilité, pondérée à 55%, résultant du taux de couverture du remboursement de la dette par l’épargne brute (30%) et du taux d’épargne brute (25%).

– Le poids de l’endettement, pondéré à 20%, résultant de la capacité de désendettement (10%) et du taux d’endettement (10%).

– Les marges de manœuvre budgétaires, pondérées à 25%, résultant de la part des annuités de la dette dans les recettes de fonctionnement (5%), du taux d’épargne brute avec augmentation de 10% des ressources à pouvoir de taux (5%), de la capacité de désendettement avec réduction de 10% de la charge nette des investissements (10%) et du taux d’endettement après réduction de 10%de la charge nette des investissements (5%).

Par ailleurs, dans cette étude 4 indicateurs financiers sont particulièrement observés : le taux d’endettement (stock de dette/recettes réelles de fonctionnement hors cessions), le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement hors cessions), la solvabilité annuelle (épargne brute/remboursement structurel du capital) ainsi que la solvabilité pluriannuelle ou la capacité de désendettement (stock de dette/épargne brut).

*Les agrégats budgétaires et les ratios financiers sont calculés en consolidant les données issues des budgets principaux et des budgets annexes (comptes de gestion 2024 provisoires) centralisés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Les données exploitées dans cette étude ont fait l’objet de retraitements. Les données budgétaires consolidées n’intègrent pas les budgets annexes des établissements publics sociaux et médico-sociaux (M22).