Toutes les vérités sont bonnes à dire surtout quand il s’agit de l’histoire du pastis, la boisson emblématique « dans le midi » (comme on dit de l’autre côté de la Loire). Ils sont plusieurs prétendants à revendiquer être à l’origine du fameux « pastaga ». Mais si on y regarde de plus près l’histoire du petit jaune n’est pas tout à fait celle que l’on croit…

Le pastis doit tout à l’absinthe

N’en déplaise aux marseillais le pastis n’est pas né dans la cité phocéenne sous l’inspiration du génial Paul Ricard. C’est un peu plus compliqué que cela. Pour comprendre il nous faut faire un peu de chimie et d’histoire aussi… Comme l’absinthe, le pastis est un spiritueux résultant de l’aromatisation, avec des plantes, d’un alcool neutre d’origine agricole. Quant à la version anisée de l’absinthe elle s’est développée avec l’interdiction de l’absinthe en 1915. Faut savoir que celle-ci titrant en moyenne à 70° et que la forte présence de méthanol n’était pas sans conséquences neurologiques sur les gros consommateurs. Première vérité : le pastis doit donc tout à l’absinthe !

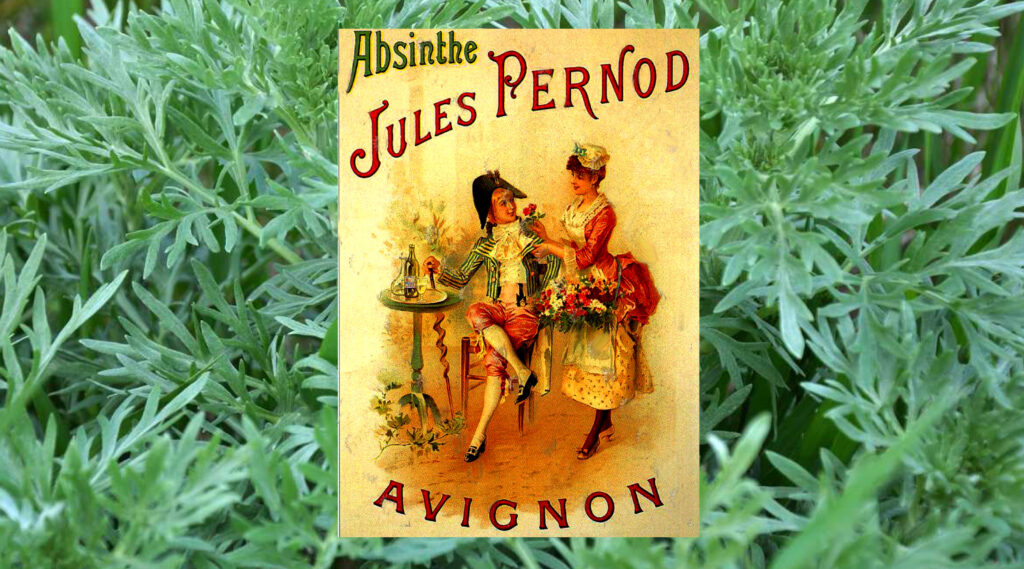

Le pastis est née à Avignon

C’est Jules-François Pernod et son fils Jules-Felix, associés dans la société « Pernod père et fils », qui ont mis au point une boisson alcoolisée à base d’anis et déposé, en 1918, la marque Anis Pernod. Ils en lancèrent la même année la fabrication dans leur usine de Montfavet. La législation de l’époque ne leur autorisait que 30° d’alcool. Le succès fut immédiat.

Auparavant, l’usine de Montfavet distillait de l’extrait d’absinthe comme celle des cousins Pernod de Pontarlier. C’est cette autre branche familiale installée dans le Jura en 1805, qui introduisit, en France, celle qu’on surnomma « La fée verte ».

Sachant que dans la recette de l’absinthe on trouve aussi de l’anis le jura a donc droit aussi à un petit morceau de paternité de ce qui sera dénommé plus tard le pastis. Mais « juridiquement » on peut affirmer et avec force et détermination que le pastis est né à Avignon. Autre vérité historique rétablie.

Pontarlier contre Avignon

Face au succès de la boisson anisée des Pernod d’Avignon, les Pernod de Pontarlier lancèrent également la leur sous la marque Anis Pernod fils, en 1926. Il n’en fallut pas moins pour la guerre soit déclarée entre les deux familles. Et ça se terminera au tribunal qui donnera en définitive raison aux avignonnais avant que les deux sociétés ne fusionnent en 1928. Les petits cousins se sont réconciliés : « business is business ». Avec à la clé un transfert du siège social à Montreuil, en région parisienne. On est loin des cigales et du soleil.

Avec Paul Ricard le pastis devenait un produit dérivé du soleil

Jusque-là tout allait bien pour les Pernod. Mais en 1932, Paul Ricard fait son entrée sur le marché. Avec beaucoup d’entregent (on dirait aujourd’hui de lobbying), le Marseillais obtient le droit de vendre sa boisson anisée à 40° (le Pernod était toujours calé sur 30°). C’est vrai qu’à Marseille dans certains bars ont avait déjà anticipé l’évolution de la législation depuis un petit moment…

Outre cette progression sur l’échelle des degrés, le génie de Paul Ricard s’est surtout exprimé dans le marketing. Tout d’abord en trouvant un nom générique à sa boisson : ce sera Pastis, tiré de « pastisson » (mélange en provençal). Ensuite, il y associera son nom pour la marque. Un produit, une marque. Dans les deux cas ils étaient originaux : pastis = Ricard. Non content de cela Paul Ricard y ajouta une promesse inédite et très maline « le vrai pastis de Marseille ». Premièrement ça voulait dire que les autres étaient faux (et hop une cartouche pour le Pernod). Deuxièmement cela associait cette boisson au sud, à la Provence, aux vacances. Bref, le pastis devenait tout simplement un produit dérivé du soleil. Du grand art. Ce cas est encore étudié dans les écoles de Commerce… en particulier à Marseille.

Une législation qui fait le marché

A la faveur d’un décret-loi autorisant en avril 1938 de porter le degré d’alcool à 45°, Pernod lance Pernod 45. Deux ans plus tard, le gouvernement de Vichy décidant que la France de l’apéro, est responsable de la défaite (celle-là il fallait la faire), interdit les apéritifs à base d’alcool titrant plus de 16°. Les producteurs de vin étaient évidemment aux anges…

Cette interdiction vichyssoise tombe en 1949 et en 1951 la publicité pour le pastis est de nouveau autorisée. Pour fêter cela Pernod lance son Pastis 51 (pour l’année et non le degré d’alcool). Ensuite, en 1975, fin de la guerre entre les deux marques avec la fusion entre les deux frères ennemis. Ce sera la naissance du groupe Pernod-Ricard aujourd’hui leader mondial dans les spiritueux.

L’émergence de ce géant de l’anis n’a pas empêché la naissance de nouvelles maisons, plus artisanales, proposant des produits avec des arômes plus travaillées et plus complexes. Et Avignon me direz-vous ? Et bien la ville n’a pas perdu sa tradition car elle y fabrique toujours du Pastis sous la marque Pastis d’Avignon un produit d’exception distillé par la maison Manguin sur l’île de la Barthelasse. A consommer avec modération bien sûr !