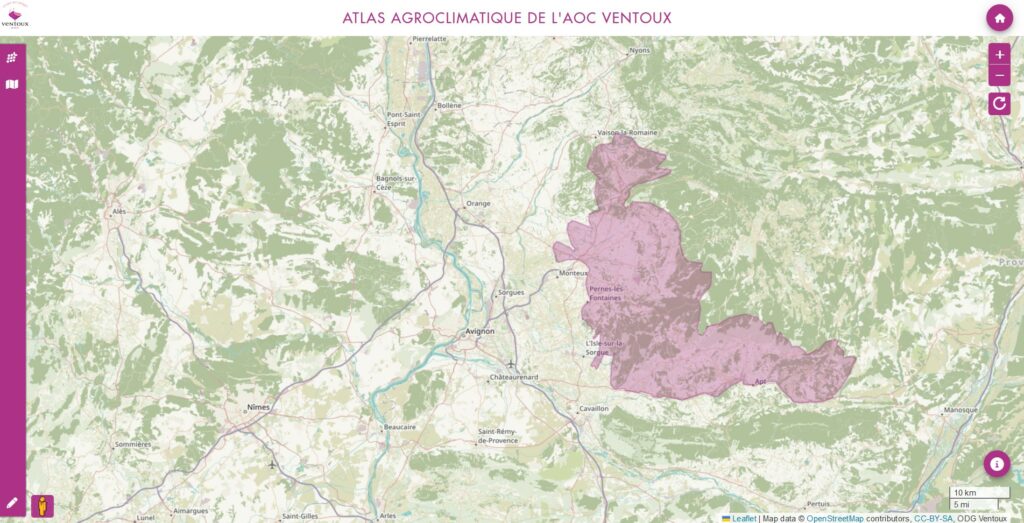

L’AOC Ventoux innove avec le SIG, outil qui cartographie le vignoble pour lutter contre réchauffement climatique

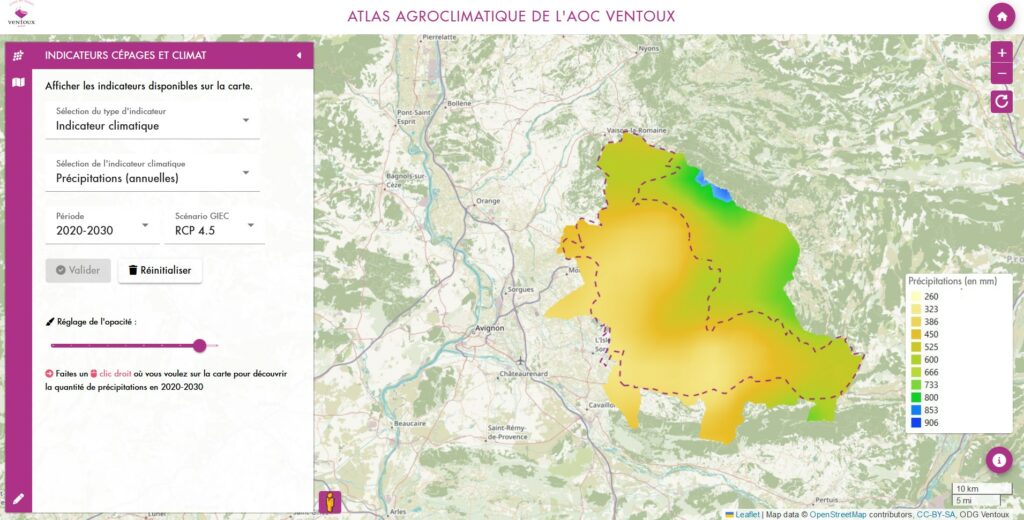

C’est en liaison avec l’Inrae (Institut national d’agronomie et de recherche agricole et environnementale), et en particulier avec Iñaki Garcia de Cortazar Atauri, chercheur à l’Unité du Plan Climat Carbone, qu’a été menée une étude appliquée à la vigne d’ici la fin du XXIe siècle. Ainsi est né le SIG (Système d’information géographique), outil unique en France qui cartographie chaque parcelle de l’AOC et la localise par GPS avec ses cépages et leur maturité face aux épisodes climatiques.

Evaluer l’impact du climat la production

Pour ce faire, il s’est basé sur le 6e Rapport du GIEC (Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolution du climat) qui évalue l’évolution du climat et son impact sur l’environnement en développant plusieurs scénarios possibles en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Il découpe l’avenir en plusieurs périodes : futur proche 2026-2055, futur intermédiaire 2046-2075 et futur lointain 2066-2095 avec des scénarios de plus en plus dramatiques si on n’inverse pas la courbe du carbone qui monte, monte, monte…

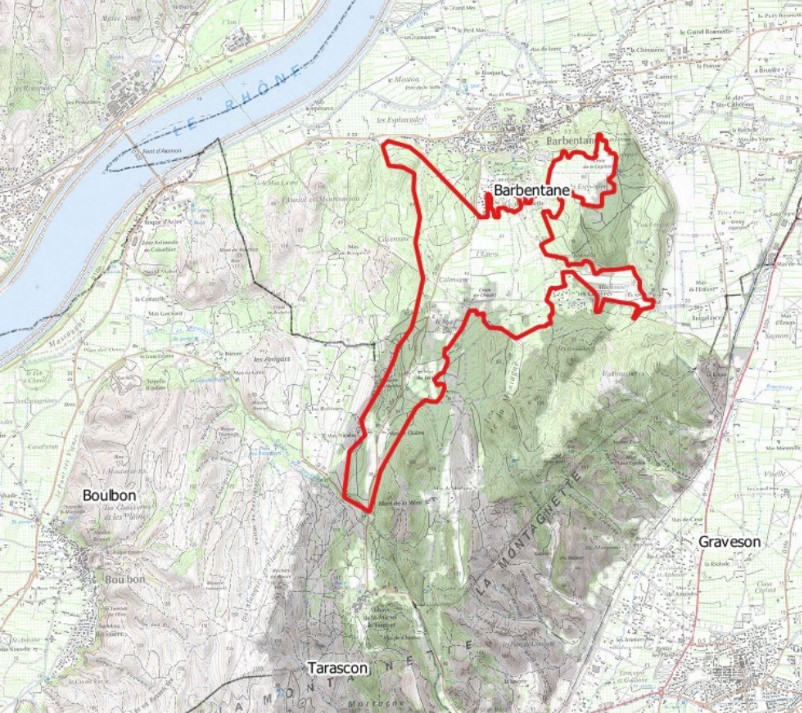

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) du Ventoux est à cheval sur les contreforts du Mont-Ventoux et sur les Monts de Vaucluse sur 2040km2 et 51 communes, (soit le tiers du département) avec 130 vignerons dont certains ont un domaine installé à plus de 500m d’altitude, sur les pentes du Géant de Provence. Donc, ils bénéficient d’un climat plus frais qui souffre automatiquement moins de canicule que ceux en plaine au niveau de la mer.

AOC depuis 1973, ces vignobles produisent autour de 250 000hl de vin par an. Et Iñaki Garcia de Cortazar Atauri a scruté à travers deux études supplémentaires de 2019 et 2021 le terroir, les spécificités qui composent la phénologie de cette AOC. C’est à dire la chronologie de la végétation de la vigne à partir de la germination, de la pousse des feuilles, des bourgeons, des fleurs, des grappes, de la véraison puis du moment où il faut vendanger, quand la vigne est à maturité. C’est ensuite qu’il a pu établir un lien entre les millésimes (qualité et rendement) et le climat.

Les températures extrêmes sont en forte hausse

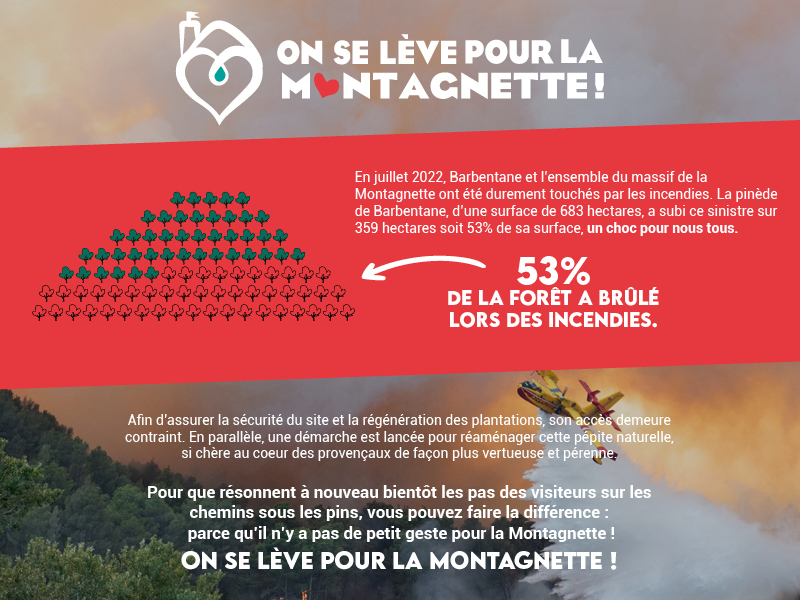

« En 30 ans, il s’est fortement réchauffé. Chaque année, la concentration en gaz à effet de serre s’aggrave. Plus on tarde à neutraliser le bilan carbone, plus le scénario pour maintenir des vignes devient complexe entre le rayonnement solaire, les épisodes de pluie, de gel, de canicule et de vent. »

Entre 1991 et 2020, la pluviométrie a augmenté de 50 à 100mm, mais pas l’été, quand la plante a le plus besoin d’eau pour se développer, là le déficit cumulé en eau est de -30 mm entre juin et août, quand le soleil cogne.

Les températures extrêmes sont en forte hausse ces 60 dernières années avec un nombre de jours à +30° qui a doublé. On se souvient d’ailleurs qu’il y a eu 3 canicules en moins de 20 ans, en 2003, 2019 et 2020. Quant au phénomène de gel il est moindre sur les vignes du Ventoux et le risque a tendance à diminuer même si on ne peut pas l’écarter définitivement.

C’est à ce moment-là que Frédéric Chaudière, le président de l’AOC, présent dans la salle des fêtes de Mallemort-du-Comtat lors de la présentation de cet outil cartographique, insiste sur l’importance de ce dispositif innovant en ligne qu’est le SIG. « Grâce à lui, nous serons mieux armés pour nous adapter, c’est notre boussole pour moins tâtonner à l’aveugle. Grâce à l’Inrae, à Météo-France et à l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) chaque vigneron de chacune des 51 communes de l’appellation pourra zoomer sur sa parcelle, voir où elle en est, entre les vallées et le versant nord du Ventoux, aux différentes altitudes, aux expositions au soleil, au mistral, à la pluie. En fonction de la localisation de sa vigne, il saura s’il doit planter d’autres cépages plus adaptés au réchauffement comme le Caladoc. »

Quelles solutions ?

Une fois posées ces observations, on s’interroge sur ce qu’on peut faire : planter d’autres cépages, économes en eau, plus résistants à la maladie, au stress hydrique. On a vu que le Grenache, la Syrah et le Mourvèdre, cépages principaux de l’AOC Ventoux, étaient de plus en plus précoces, entre 7 et 14 jours, du coup, on avance la date des vendanges.

Une chose est sûre, peu ou prou, la planète va se réchauffer d’ici la fin du XXIe siècle. +4° de températures sont envisagés par le GIEC dans le pire des scénarios. On pourrait passer de 10 jours de canicule en 2020 à une soixantaine de jours en 2095. D’où la nécessité de choisir des cépages résistants et peut-être de planter des vignobles un peu plus en altitude, sur les contreforts du Ventoux, là où il fait plus frais ‘qu’au ras des pâquerettes’, en plaine.