Le projet d’arrêté interdisant la circulation des poids-lourds sur la rocade Charles-de-Gaulle aux heures de pointe semble reporté à une date non définie…

Afin de réduire le trafic routier sur la rocade Charles-de-Gaulle, la Ville d’Avignon et les services de l’Etat envisageaient un projet d’arrêté visant à interdire la circulation des poids-lourds entre 7h et 9h ainsi qu’entre 16h et 18h tous les jours.

« L’interdiction des poids lourds sur la rocade est une mesure demandée par les acteurs locaux, notamment par la maire d’Avignon depuis plusieurs années, détaillait la Dreal Provence-Alpes-Côte d’Azur en octobre dernier. Cette restriction vise les poids-lourds de plus de 40 tonnes aux heures de pointe. »

Travaillant sur la faisabilité d’un tel projet (conditions de contrôle, parkings de stockage, balisage des itinéraires, conditions de circulation des poids lourds du MIN de Châteaurenard), la Dreal Paca évoquait alors une entrée en vigueur de la mesure d’interdiction à la fin de l’année 2021.

Un remède pire que le mal ?

C’était sans compter sur la mobilisation des entreprises de transports locales ainsi que des membres de l’association du parc d’activités Avignon-Courtine. En effet, cette zone d’activités abrite de nombreuses sociétés de transports ainsi qu’une très importante plateforme multimodale (rail-route).

A ce titre, TLF-Méditerranée (regroupant les représentants régionaux l’union des entreprises de transport et logistique de France) ont fait part de leurs inquiétudes de leurs adhérents effectuant des transports de denrées périssables et des transports combinés rail-route.

S’appuyant sur des études faites par la Dreal et le Cerema, le groupe de travail réunissant les parties prenantes associées à cette réflexion (collectivités, acteurs économiques, transporteurs routiers notamment) ont estimé « qu’une telle interdiction mettrait à mal – voire en péril – le transport combiné rail-route dans le Sud de la France et compromettrait la transition énergétique ainsi que le report modal en général ».

De fait, le projet d’obligation de contournement de la rocade Sud d’Avignon semble donc reporté sine die.

La LEO fait cruellement défaut

Pour la Ville l’objectif de cet arrêté est de diminuer le trafic poids lourds sur la rocade. Une zone qui enregistre un transit quotidien de l’ordre 30 000 à 40 000 véhicules, dont 11% à 13% de camions. Un flux qui n’est pas sans conséquences sur la santé et la qualité de vie des 25 000 riverains des quartiers Sud de la cité des papes.

« Un périmètre reste à définir dans lequel un recours aux dérogations serait inutile car seul le transit devrait y être interdit, précise Michel Mattar, secrétaire général de TLF Méditerranée Pour les véhicules en transit, ils seraient dans l’obligation d’utiliser les itinéraires de contournement prédéfinis par la ville d’Avignon et la Dreal, mais cela engendrerait des problèmes avec les maires des communes traversées car les routes sont inadaptées et déjà très congestionnées. »

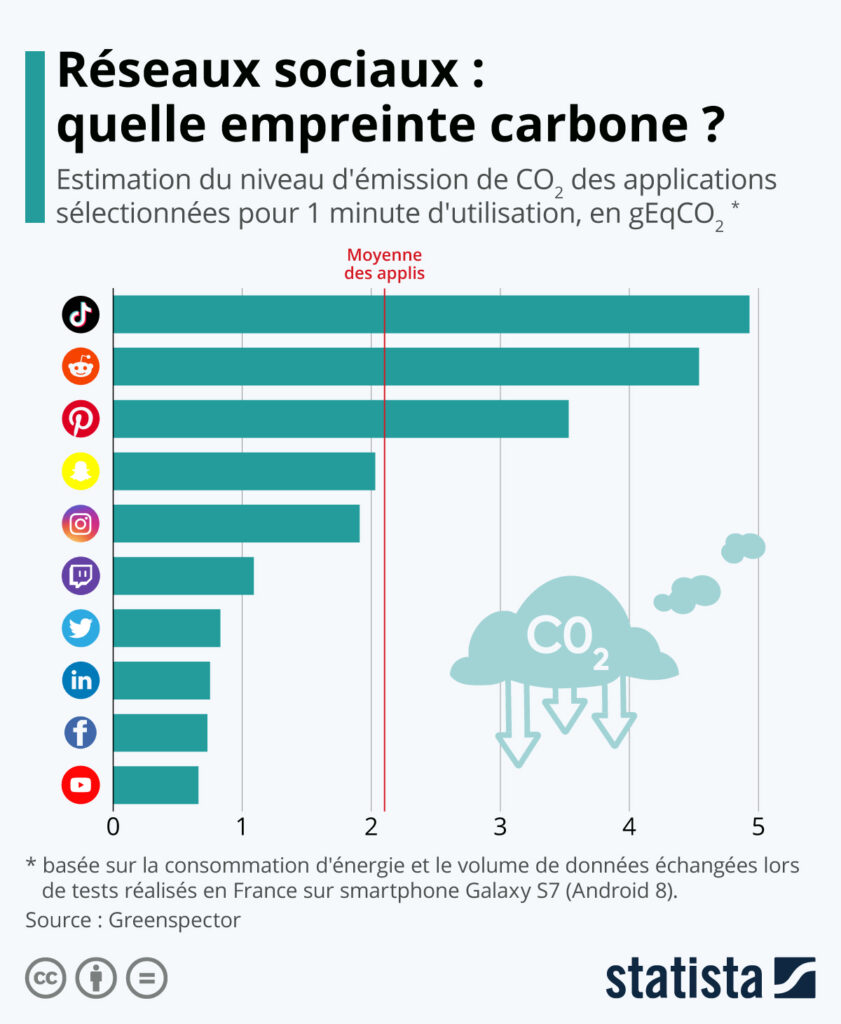

Aujourd’hui, si l’arrêté interdisant la circulation des poids-lourds sur la rocade Charles-de-Gaulle n’est donc pas pris c’est, qu’au bilan, entre les nuisances reportées sur d’autres territoires et les émissions de CO2 multipliées par la sous-utilisation de la plateforme rail-route, l’impact environnemental serait négatif.

Ainsi à l’image de difficultés rencontrées avec le plan Faubourgs, cette volonté municipale de ‘faire la chasse’ au trafic de transit se retrouve confrontée aux manques de solutions alternatives. Dévier le flux des véhicules : mais pour les faire passer où ?

Cette situation met en lumière l’absence d’infrastructures adaptées à la réalité du bassin de vie et plus particulièrement le retard pris par la LEO (Liaison Est-Ouest) dont seulement une tranche a été réalisée sur les 3 que compte le projet de contournement d’Avignon par le Sud.

Selon les projections, la mise en service de ces équipements routiers permettrait de réduire le trafic de plus de -20% sur la rocade et de -40% à -50% sur plusieurs tronçon de route compris entre la cité des papes et Châteaurenard.