A Morières-lès-Avignon, en plus de reconditionner les téléphones défectueux, ‘Mobile store group’ transmet son expertise à travers la première ‘Ecole du smartphone’ de Vaucluse.

Nous voilà loin du pupitre de la COP 21, de la photo de groupe ‘tout sourire’ et des centaines de micros faisant raisonner la voix des puissances de ce monde. C’est au cœur des territoires que naissent les initiatives les plus palpables. « Tout a commencé il y a plus de 10 ans dans notre garage, en rachetant un site de e-commerce spécialisé dans la vente d’accessoires téléphoniques », se remémore Tim Boaglio dans son bureau.

Ce dernier forme avec son épouse, Edwige Boaglio, un duo 100% autodidacte au service d’une économie circulaire. Les fondateurs de ‘Mobile store group’ sont d’ailleurs soutenus par le député Adrien Morenas dans le cadre de leur candidature au plan France Relance. Les Boaglio sont complémentaires, parfaitement synchronisés, jusqu’à parler en cœur. « Il ne faut pas attendre que tous les feux soient au vert, mieux vaut prendre des risques en tant qu’entrepreneur », conseille Tim Boaglio. Les risques, le duo en est coutumier. Rares étaient les banques qui croyaient au marché du reconditionnement au début de l’aventure. Et pourtant.

À peine le dernier modèle de smartphone s’affiche-t-il en rayon que déjà les rumeurs enflent au sujet du prochain bijou technologique. La frénésie de consommation n’épargne personne, à grand renfort de budget publicitaire et d’innovations. Seulement voilà, nos chers gadgets coûtent chers, aussi bien à l’environnement qu’aux ouvriers (dont des enfants) qui extraient le minerai dans des conditions insoutenables. Plus de 50 composants vivent au creux de nos mains : nickel, cuivre, or, argent, cobalt… C’est cette forme de gaspillage à grande échelle des ressources naturelles que les entrepreneurs tentent de réduire en se servant des pièces mêmes de l’ancien smartphone pour lui redonner vie.

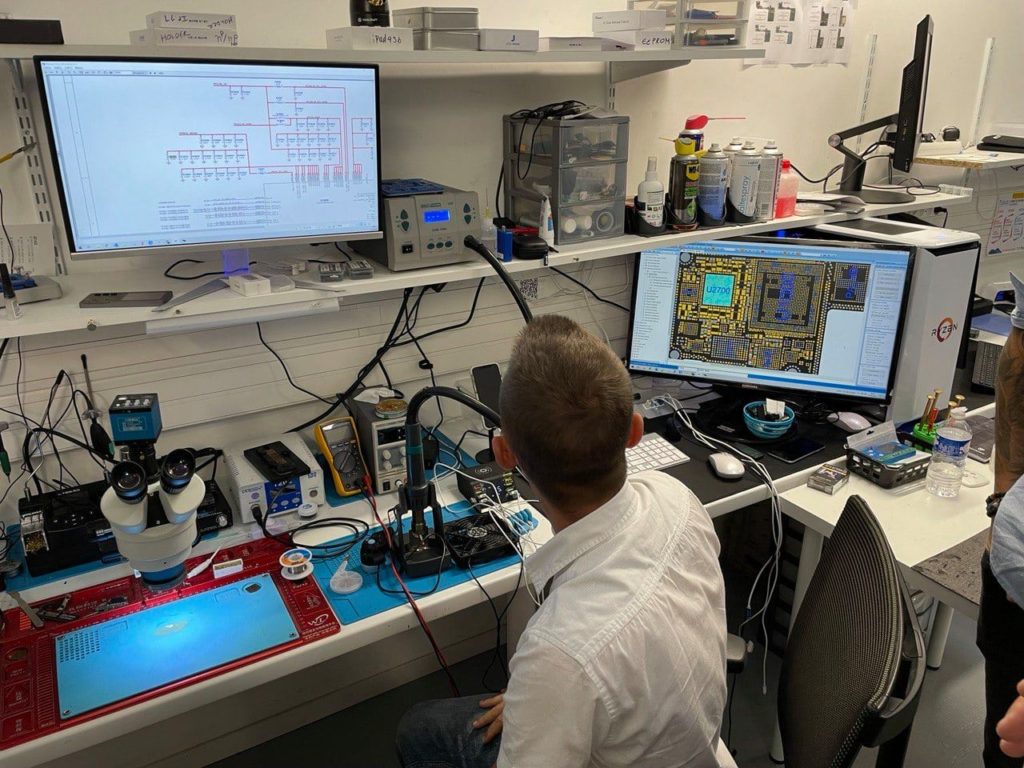

Sur la route de Réalpanier, le siège de ‘Mobile store groupe’ gravite autour d’une boutique proposant des appareils reconditionnés de toutes marques avec une garantie allant jusqu’à 2 ans : smartphones, tablettes et ordinateurs. Au fond, l’atelier dédié aux professionnels s’étale sur plus de 300m2 où les 7 collaborateurs s’affairent à réparer les téléphones pour les renvoyer aux grossistes. Ici, la technologie est de pointe et le matériel utilisé est haut de gamme. La livraison du jour est arrivée : 400 téléphones à reconditionner. Dans le prolongement des locaux, une salle fermée laisse entrevoir quelques silhouettes concentrées. Deux apprenants sont en pleine session au sein de l’Ecole de formation lancée il y a deux ans. Une première en Vaucluse.

« On souffre d’un manque de qualification et de main d’œuvre. »

En 2013, après avoir travaillé avec des ‘marketplace’ diverses, le couple ouvre une boutique de vente et conseil à l’Isle-sur-la-Sorgue afin de proposer le stock qui dort dans le garage. L’étage est alors dédiée au reconditionnement, « on faisait jusqu’à 300 expéditions par jours avec 4 salariés. » Les entrepreneurs ouvriront par la suite des ‘corners’ dans plusieurs centres commerciaux qui, faute de main d’œuvre qualifiée, fermeront leur porte. La main d’œuvre : le nerf de la guerre. Tim ira jusqu’au Etats-Unis et en Asie pour se former aux techniques de micro-soudure. « On souffre vraiment d’un manque de connaissance dans le secteur du reconditionnement. Les profils compétents et qualifiés sont très rares, voir inexistants », déplore le chef d’entreprise. Qu’à cela ne tienne, le couple prend le taureau par les cornes et crée son propre centre de formation en 2019.

Une demande exponentielle

La demande grandissante donnera raison à ce projet. « Le problème sur certaines plateformes, ce sont les délais. Les téléphones sont envoyés en Roumanie ou en Chine, vous pouvez vous armer de patience », prévient-il. La demande est telle qu’elle impliquerait de tripler les volumes, impossible au vu du manque de personnel. Des sociétés étrangères, dont une à Miami envoie régulièrement des téléphones à reconditionner à ‘Mobile store group’ faute de compétence.

A la question de savoir si le duo n’est pas en train de se tirer une balle dans le pied en créant sa propre concurrence, la réponse est non. « Il y a tellement de demandes sur ce marché que de toute façon, les gens iront se former d’une manière ou d’une autre », reconnait Tim Boaglio. Autant leur transmettre un bagage de connaissances de qualité. L’Ecole du smartphone forme même les réparateurs des grossistes qui envoient les téléphones à reconditionner. Certains leur sous-traitent les tâches qu’ils ne peuvent pas faire, jusqu’à être autonomes et indépendants.

Certifié Qualiopi

Deux sessions par mois sont organisées au sein de l’Ecole du smartphone avec 4 apprenants maximum par session. « On privilégie l’accompagnement individuel et la qualité de la formation plutôt que le nombre », souligne Edwige Boaglio. Depuis le début de l’aventure, 50 apprentis ont bénéficié de formations graduées en fonction du niveau : réparation initiale, micro-soudure niveau avancé, micro-soudure expert. Toutes les formations disposent de la certification Qualiopi qui permet d’être référencé auprès des financeurs publics dont notamment Pôle emploi, les Régions ou les Collectivités. « Nos formations sont approuvées par Afnor et sont validées par l’Etat pour un financement complet par le CPF (Compte personnel de formation) », souligne Edwige Boaglio.

Du demandeur d’emploi au professionnel

Les bénéficiaires ? Ils vont des demandeurs d’emploi aux entrepreneurs, en passant par les salariés ou les professionnels. La formation ‘créateur’ par exemple vise à enseigner les bons gestes, bénéficier d’outils dédiés, détecter une panne, maîtriser des techniques de vente et agencer une boutique. « Certains salariés sont envoyés par leur employeur pour se former à ce nouveau métier. Nous avons aussi déjà reçu une dame à la retraite qui s’est formidablement bien débrouillée. Nous gardons le contact avec nos apprentis, c’est important. »

Les particuliers peuvent aussi bénéficier de conseils avisés. Une communauté d’entraide a vu le jour sur WhatsApp, dans le but de prolonger l’accompagnement des élèves. Après avoir terminé la formation, ils bénéficient de vidéos explicatives pendant un an, ainsi que de conseils en cas de besoin. Par ailleurs, des cours particuliers sur d’autres thématiques sont quelques fois administrés. « Dernièrement nous avons formé des personnes âgées en magasin par exemple. Cela peut porter sur l’utilisation de WhatsApp qui a explosé pendant la crise sanitaire ou la création d’un identifiant Apple pour synchroniser les photos et éviter toute perte si le téléphone tombe en panne », explique Edwige Boaglio.

L’Ecole du smartphone est ainsi affiliée à Pôle emploi pour la mise en relation des profils. Le couple souhaite partager ces bases de connaissances et offrir au plus grand nombre l’opportunité de se former. « Nous croyons fermement dans le potentiel du marché de la réparation et la maintenance. Il ne cesse de grandir mais surtout il est vital pour le respect de notre environnement. Il aide notamment à lutter contre l’obsolescence programmée. Nous vendons des téléphones qui ont sept ans et qui fonctionnent parfaitement », souligne les fondateurs.

La proximité qui change tout

Ce qui fait la différence ? L’expertise de haut niveau, la proximité et la réactivité de la prise en charge. Contrairement à certains géants du net, ‘Mobil store group’ dépanne le client dans l’heure qui suit si les pièces sont en stock et si la réparation peut se faire rapidement. « C’est ce qui explique que nous sommes là après 10 ans », explique le chef d’entreprise. « Certains clients atterrissent dans la boutique, complètement désemparés et terminent par « comment aurais-je fait sans votre aide ? ». Une prise en charge et un accompagnement humain dont les consommateurs ont cruellement besoin à l’ère du digital et des ‘chatbot’.

« Nous vendons des téléphones qui ont 7 ans et qui fonctionnent parfaitement. »

400 téléphones reconditionnés par semaine

Un réseau fidèle de clients envoie régulièrement des salves de téléphones à reconditionner. Notamment des grossistes internationaux provenant de divers continents dont l’Asie. Ou comment une PME réussit le pari de collaborer avec des mastodontes internationaux pesant des millions. Le pourcentage de réparabilité est remarquable. « Sur 200 pièces, nous en réparons 190. Je précise qu’il s’agit de pièces qui ont été jugées « irréparables » par d’autres réparateurs », souligne Tim.

Une fois conditionnés, les grossistes récupèrent les flottes de téléphones pour les revendre en boutique. ‘Mobil store group’ envoie également des téléphones au sein de la propre boutique et auprès de quelques clients historiques de son propre réseau. « On a cette expertise, on sait quel composant va lâcher et comment le réparer », explique Tim, qui fort de son équipe, met la main à la pâte à l’approche de Noël.

Quid de la redevance de copie privée ?

Retour en arrière. Le 1er juin dernier, la commission pour la rémunération de la copie privée a voté un barème spécifique visant à prélever une taxe de 7,20 euros hors taxes auprès des reconditionneurs par appareil doté d’une mémoire de 64 giga. Adoptée par l’Assemblée Nationale le 1er juillet, la mesure sera examinée par le Sénat le 2 novembre. La redevance pour la copie privée est un dispositif permettant de taxer les appareils neufs pouvant stocker des fichiers soumis aux droits d’auteurs et droits voisins. « Ce sera tout simplement destructeur. Cette mesure aura pour seul effet de renforcer la concurrence déloyale vis-à-vis des acteurs internationaux qui eux ne sont pas soumis à la même politique fiscale. On ne sera plus compétitifs face à des vendeurs allemands ou chinois par exemple », déplore Tim. Verdict le 2 novembre.

Projets dans les cartons

Les projets fulminent dans l’esprit des entrepreneurs. Le premier porte sur la création de formations plus longues, entre 6 à 8 mois, pour proposer un enseignement encore plus complet. Et pourquoi pas in fine, créer un CFA ? Un nouveau site internet est en cours de construction et verra le jour en décembre. Avec la candidature à France relance, les fondateurs espèrent aménager l’atelier pour répondre à la demande grandissante. « Nous souhaitons faire connaitre ce métier, agir contre la production des déchets de masse et permettre par la même occasion de maitriser son budget », ainsi se décline le mantra des Boaglio, toujours prêts à dompter les défaillances à chaque nouveau modèle sur le marché.

Plus d’informations sur l’Ecole du smartphone, cliquez ici. Boutique de l »Isle-sur-la-Sorgue : centre commercial Intermarché. Boutique de Morières-lès-Avignon : 890 Route de Réalpanier. Plus d’informations sur ‘Mobile store group’, cliquez ici.