Jeudi 24 avril à Cairanne, la Safer a invité partenaires, journalistes et étudiants d’Orange à son comité technique départemental. Au programme de cette journée baptisée ‘Partageons la terre’, examens authentiques des candidatures aux biens régulés par la Safer, suivis d’une mise en situation par des dossiers fictifs d’attribution de terre.

Dans la salle polyvalente du village de Cairanne, le Comité technique départemental (CTD) de la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) est entouré d’une quarantaine de participants. Ouvert exceptionnellement à un public invité, l’arbitrage des attributions de terres de ce jour a mis en lumière les difficultés et les débats marqués par l’empreinte humaine. Un enjeu tel que celui du foncier agricole exige des membres du comité technique patience, raisonnement, ouverture et curiosité.

Par ailleurs, lorsque l’un deux est concerné de près ou de loin par un bien en arbitrage (qu’il soit lié au vendeur ou à l’acheteur), il se doit de sortir temporairement du comité le temps de réaliser l’examen afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Ces arbitrages peuvent durer ainsi des heures et la responsabilité incombe au CTD qui doit suivre un calendrier pour qu’aucun candidat, quel que soit son projet, ne pâtisse d’un retard de la décision d’attribution.

S’adapter dans les arbitrages

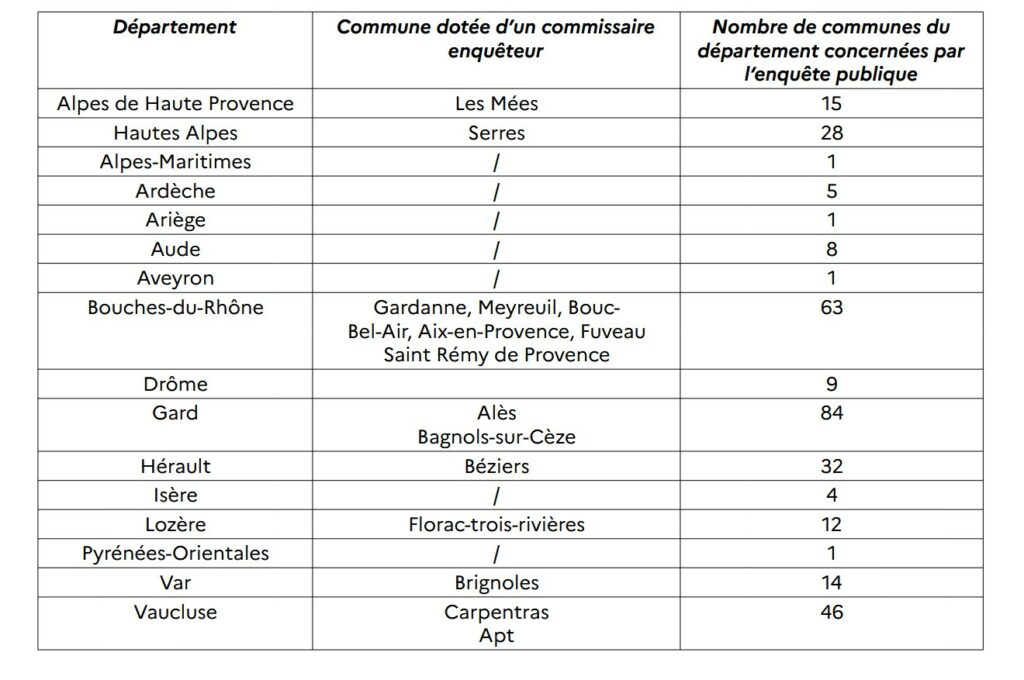

Avec ses 3 156 déclarations de vente en 2024, notre département est le deuxième marché foncier rural de la région. Pour cette session du Comité technique départemental, les dossiers confidentiels du jour ont été révélés aux invités ; cas par cas, déployant une grande diversité de situations et de candidats. Continuité d’exploitation, installation d’une nouvelle entreprise, reprise d’une exploitation familiale, restructuration parcellaire, construction de logements pour des salariés agricoles, préservation de terrain à but environnemental, anticipation de conflits entre terres voisines traitées et non traitées, soutien d’une dotation pour agriculteur, etc… Les paramètres en jeu, s’ils répondent aux critères spécifiques demandés par la Safer, font alors l’objet d’échanges au sein du comité technique.

Celui du Vaucluse est composé d’élus de la Safer, mais aussi de représentants des institutions suivantes : État, Région, Conseil départemental, Direction départementale des territoires, Chambre d’agriculture, MSA, Coordination rurale, FNSEa, Confédération paysanne, Cen Paca et Fédération départementale des chasseurs.

« Lors de la consultation citoyenne, il nous a été demandé encore plus de régulation et de transparence » souligne Patrice Brun, PDG de la Safer Paca. Et d’ajouter « Toutes les formes d’agriculture peuvent cohabiter, il faut simplement être vigilants sur les grandes orientations que va nous dicter la nouvelle grande cause nationale de la souveraineté alimentaire. Cela va nous conduire à nous adapter dans nos arbitrages ».

Partager la terre

Fondée en 1960 suite à la loi d’orientation agricole, la Safer se consacre à quatre missions principales : dynamiser l’agriculture et la forêt, accompagner le développement local, participer à la protection de l’environnement (paysages, biodiversité, zones humides) et assurer la transparence du marché foncier rural. Les critères d’attribution d’un bien reposent sur les capacités personnelles et professionnelles (diplôme, expérience) à mettre en œuvre le projet, sur la taille de l’exploitation requise, les critères économiques et sociaux et enfin la capacité financière.

L’année dernière en Vaucluse, la moyenne était de 2,8 demandes pour un seul bien, dans les 790 candidatures reçues étudiées durant 11 examens du Comité technique départemental.

« Les fermiers passent par nous pour négocier ; la Safer étant sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances avec des missions d’intérêt général, nous restons justes sur les prix » affirme Fabrice Triep Capdeville, directeur départemental de la Safer 84.

La régulation de la Safer est essentielle dans les secteurs à grosse pression financière, contenant des terrains bâtis convoités par des non-exploitants. Comme le rappelle Julien Latour, président du CTD de la Safer, « l’agriculture reste la première activité du Vaucluse : il faut aider les jeunes ». Précisant que « l’argent qu’un jeune agriculteur doit mettre dans le permis de construire ne va pas à l’exploitation ».

« L’agriculture reste la première activité du Vaucluse : il faut aider les jeunes ».

Julien Latour, président du CTD de la Safer

La mission de l’opérateur foncier est de maintenir l’usage agricole de ces biens. Et quand il s’agit d’achat pour une construction, l’argument du candidat doit rassurer sur le projet agricole en toile de fond. C’est le cas d’un dossier de rallongement de propriété, dans l’objectif d’y loger des salariés. « Ici, le bâti a une vocation d’habitation auquel on confère une fonction agricole » avance le directeur départemental de la Safer 84.

Dans ce cadre, l’acquéreur doit remplir un cahier des charges agricole avec une garantie de 10 ans. Il s’agit là de protéger le foncier agricole pour ne pas dévier le bien de sa vocation initiale et exclure les intentions touristiques, assurant à la Safer le bon usage des biens qu’elle régule. Toutefois, elle ne peut pas se positionner sur des biens qui, après 5 ans, demeurent sans fonction agricole (20 ans sur le littoral). Quant aux acquisitions de terrains arborés, la Safer intervient également et exige le maintien de la parcelle boisée par une garantie décennale.

« Nous sommes les champions de France en révision de prix. »

Laurent Vinciguerra, directeur général délégué de la Safer Paca

Comment ça marche ?

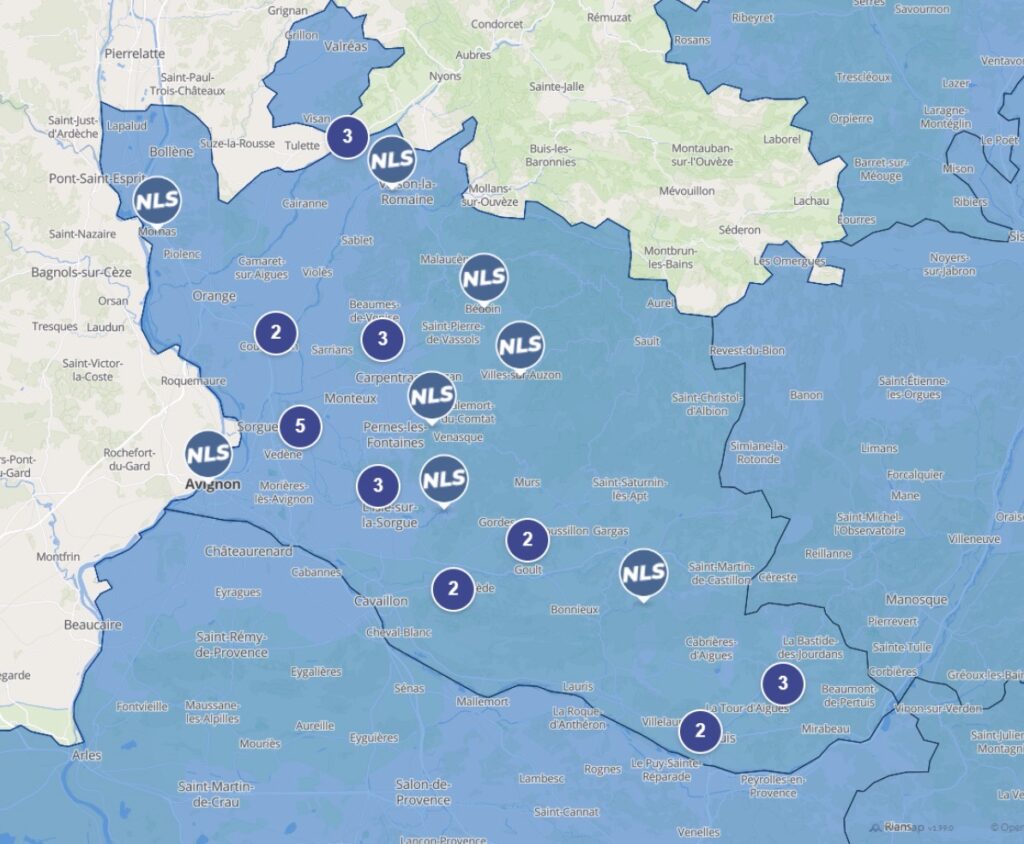

La Safer, en tant qu’opérateur foncier, agit dans un marché naturel connu par transparence. Elle reçoit les notifications des ventes. En Vaucluse, 83% du département, soit 125 communes, est conventionné par la Safer pour une durée de 3 ans, renouvelable. Elles collaborent avec 10 conseillers fonciers sur le terrain, en contact avec le notariat et les candidats. Proximité et sens de la négociation animent ces conseillers répartis sur les territoires définis par l’opérateur. Les ventes à l’amiable sont privilégiées, afin de réduire les cas de préemption.

« Nous sommes les champions de France en révision de prix » se félicite Laurent Vinciguerra, directeur général délégué de la Safer Paca. « Car nos actions de régulation sont demandées par le monde agricole » complète Fabrice Triep Capdeville, notamment pour expliquer le soutien des jeunes agriculteurs qui nécessitent un accès facilité au foncier.À titre d’exemple, quand il s’agit d’une terre nue, l’opérateur achète un bien, puis le revend après appel à projets. Pour certains, cela permet d’entrevoir la seule possibilité d’obtenir un prêt.

« La Safer a simplifié notre projet en achetant un terrain qu’elle a stocké, dans un objectif de revente à l’ASA. Cet élément de sécurisation du foncier a été déterminant pour la confiance des financeurs » partage Frédéric Guigues, président de l’ASA Arro Asst Ecoul Eaux Violès-Sablet.

Aussi, au sein de la Safer, les collaborateurs peuvent faire entendre leur voix et ainsi bénéficier de son poids dans le marché foncier.

« Terre de liens a une convention avec la Safer, partenaire privilégié, puisque lorsque l’on a des porteurs de projets, la négociation passe par elle. Nous siégeons au Conseil d’administration en tant que censeurs, donc sans droit de vote, mais nous apportons notre vision citoyenne qu’il est important de faire émerger, pour ouvrir le panel des idées » explique Serge Bastet, trésorier adjoint de la Fédération Nationale de Terre de liens.

Une mise en situation aux allures de démocratie verte

Une mise en situation des invités partenaires, journalistes et étudiants aux allures d’agora verte. Ce CTD fictif présentait deux rétrocessions de biens : un dossier type ‘simplifié’ avec 3 candidats, et un autre dossier, plus complexe, avec 5 candidatures, chacune ayant des forces et faiblesses équivalentes. Si le premier dossier a obtenu une grande majorité pour la première installation en agriculture biologique d’une jeune exploitante diplômée, le second dossier a quant à lui révélé quelques divergences dans le choix des candidats retenus. L’examen fictif a permis d’attribuer deux terrains répartis entre les deux demandeurs concernés, en délaissant les candidats aspirant à l’ensemble des lots en vente. Car effectivement, un CTD authentique peut attribuer un seul des deux lots à un projet, même si le demandeur souhaite acquérir le tout.

Le conseiller foncier travaille en lien avec le candidat en amont, pour constituer son dossier. Si ce dernier n’est pas en mesure à ce moment-là de répondre à un critère plus favorable pour être retenu, il ne pourra cependant pas modifier son projet en cours d’examen.

Quant aux choix retenus par le CTD, Laurent Vinciguerra insiste sur sa légitimité. « Je me mets à la place des conseillers fonciers qui reviennent vers les candidats non retenus, leur expliquant qui a obtenu le terrain et pourquoi. S’il y a les arguments tout ira bien, autrement cela voudrait dire que le CTD n’aurait pas fait son travail » avance le directeur général délégué de la Safer Paca.

Et envisager d’utiliser l’IA pour étudier les candidatures et faciliter les examens de dossiers ? « C’est la subjectivité par le nombre qui prime, elle est inhérente au débat pour un processus démocratique. C’est la loi. Chacun a sa sensibilité et selon nous, cela enlèverait toute la richesse que l’on peut avoir si nous travaillions avec l’IA » termine-t-il en clôture de ce « petit parlement foncier ».

Amy Rouméjon Cros

Les actions de la Safer 84 en chiffres

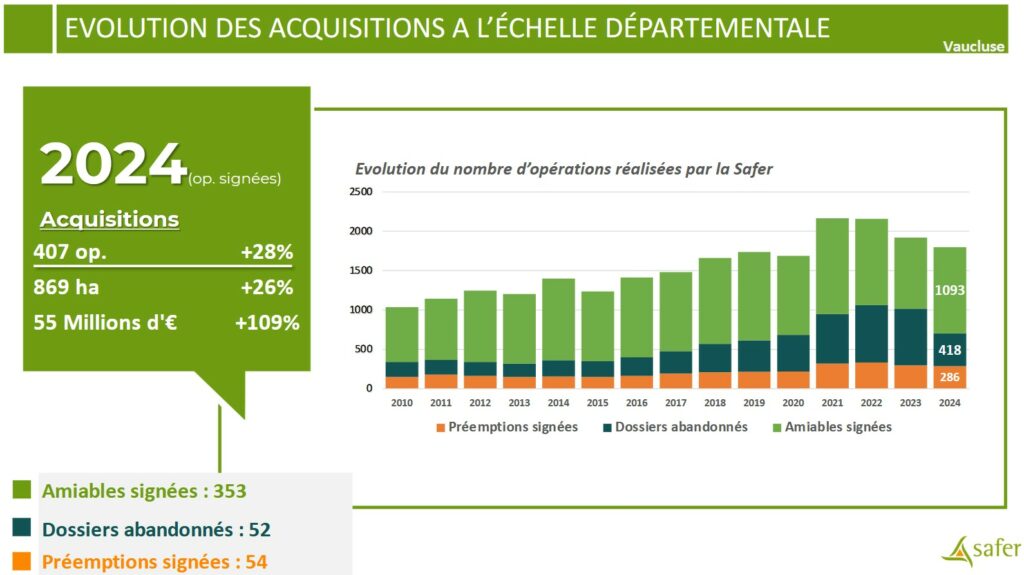

– Dossiers à l’amiable : 353 propriétaires ont accepté la vente à l’amiable sur 407 opérations d’acquisition.

– Préemptions en révision : 54 acquisitions se sont déroulées suite au droit de préemption de la Safer, qui a demandé à réviser les prix de vente et que les vendeurs ont acceptés.

– Dossiers abandonnés : 52 dossiers ont été abonnés, lorsque les propriétaires n’ont pas accepté l’offre de prix de la Safer, suite à quoi ils ont retiré leurs bien de la vente, selon le code rural.

– Premières installations : 34 agriculteurs ont pu procéder à leur première installation en tant qu’exploitant d’un terrain agricole, ce qui représente 26% des surfaces rétrocédées.

– Rétrocessions : elles sont au nombre de 461, représentant 997 ha pour une valeur globale de 61 millions d’euros de valeur. Le prix médian d’un lot rétrocédé non bâti est de 14 000€, pour une surface médiane de 8 000m². 25% de ces rétrocessions ont concerné des productions alimentaires de circuits de proximité, pour répondre à l’objectif de Programme pluriannuel d’activité de la Safer (PPAS 2022-2028).

– Conventions de mise à disposition : 92 dossiers ont concerné 386 ha de terrains régis par une convention de mise à disposition. Ce peut être un propriétaire confiant son bien à la Safer, ou un terrain que la Safer consent à faire exploiter par un agriculteur via une convention.

– Intermédiation locative : quelques fois la Safer se fait confier le bien d’un propriétaire en quête de locataire agricole. Ici, seul 1 dossier concernant 1 hectare a fait l’objet de ce type d’opération.