Elon Musk a annoncé, mardi 22 avril 2025, qu’il allait réduire son implication politique au sein du département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE), afin de se concentrer sur son entreprise Tesla. Une décision précipitée en partie par les mauvaises performances de la marque de voitures électriques, qui traverse sa plus grave crise depuis des années. Comme le préfiguraient les données des livraisons publiées début avril, les résultats financiers trimestriels du constructeur automobile américain, rendus public hier soir, sont en chute libre. Sur le premier trimestre de l’année 2025, Tesla a livré 336 681 voitures électriques, soit une baisse de 13 % par rapport à la même période en 2024 (386 810) et de 20 % comparé à 2023 (422 875). Qui dit baisse des ventes, dit moins de rentrées d’argent : de janvier à mars, le groupe a ainsi vu son chiffre d’affaires et son bénéfice net mondial chuter de respectivement 9% et 71% sur un an.

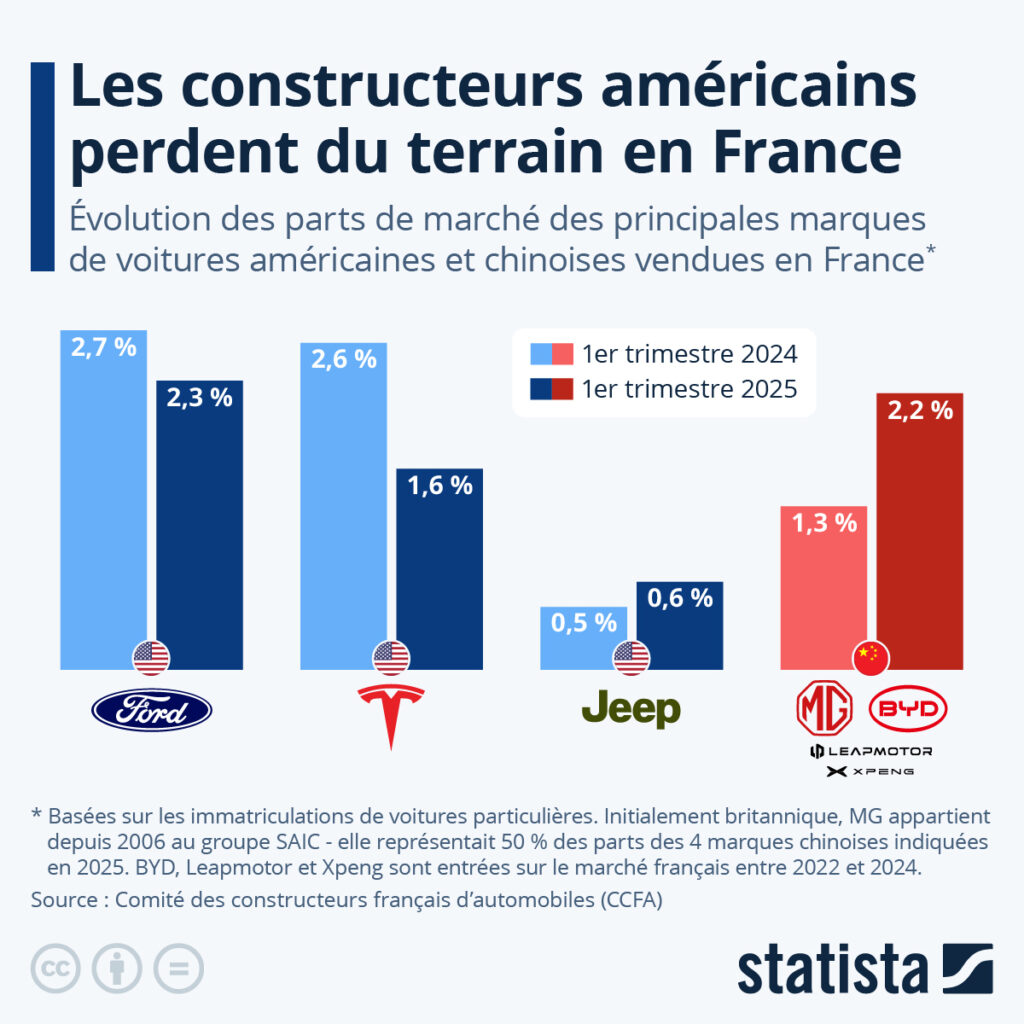

La situation est particulièrement alarmante en Europe, où les ventes de Tesla ont dégringolé de 40 % à 60 % en glissement annuel au premier trimestre sur plusieurs marchés importants des voitures électriques, dont l’Allemagne et la France. Les raisons sont multiples : concurrence accrue entre constructeurs, transition de modèles, mais aussi crise d’image liée aux positions politiques du milliardaire et à son engagement aux côtés de l’administration Trump, qui a déclenché des appels au boycott et des actes de vandalisme contre la marque. En France, la part de marché de Tesla est par exemple tombée à 1,6 % lors du dernier trimestre terminé en mars, contre 2,6 % il y a un an, confirmant la perte d’attractivité de la marque auprès des acheteurs potentiels et l’intensification de la concurrence dans ce secteur.

Comme le détaille notre infographie, basée sur les chiffres du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), les marques américaines ont globalement perdu du terrain sur le marché automobile français par rapport à l’année dernière, au profit notamment des constructeurs chinois. Ford, le constructeur américain le plus populaire en France devant Tesla, accuse également un recul, avec une part de marché passée de 2,7 % à 2,3 % sur un an. En parallèle, les marques chinoises connaissent une nette progression. Entre le premier trimestre 2024 et 2025, la part de marché combinée de MG (propriété du groupe SAIC depuis 2006), BYD, Leapmotor et Xpeng a grimpé de 1,3 % à 2,2 %. À l’heure actuelle, MG représente la moitié de la part cumulée des quatre marques chinoises citées. Arrivées sur le marché français entre 2022 et 2024, BYD, Leapmotor et Xpeng affichent de leur côté des volumes de ventes encore plutôt modestes en comparaison mais néanmoins en forte croissance.

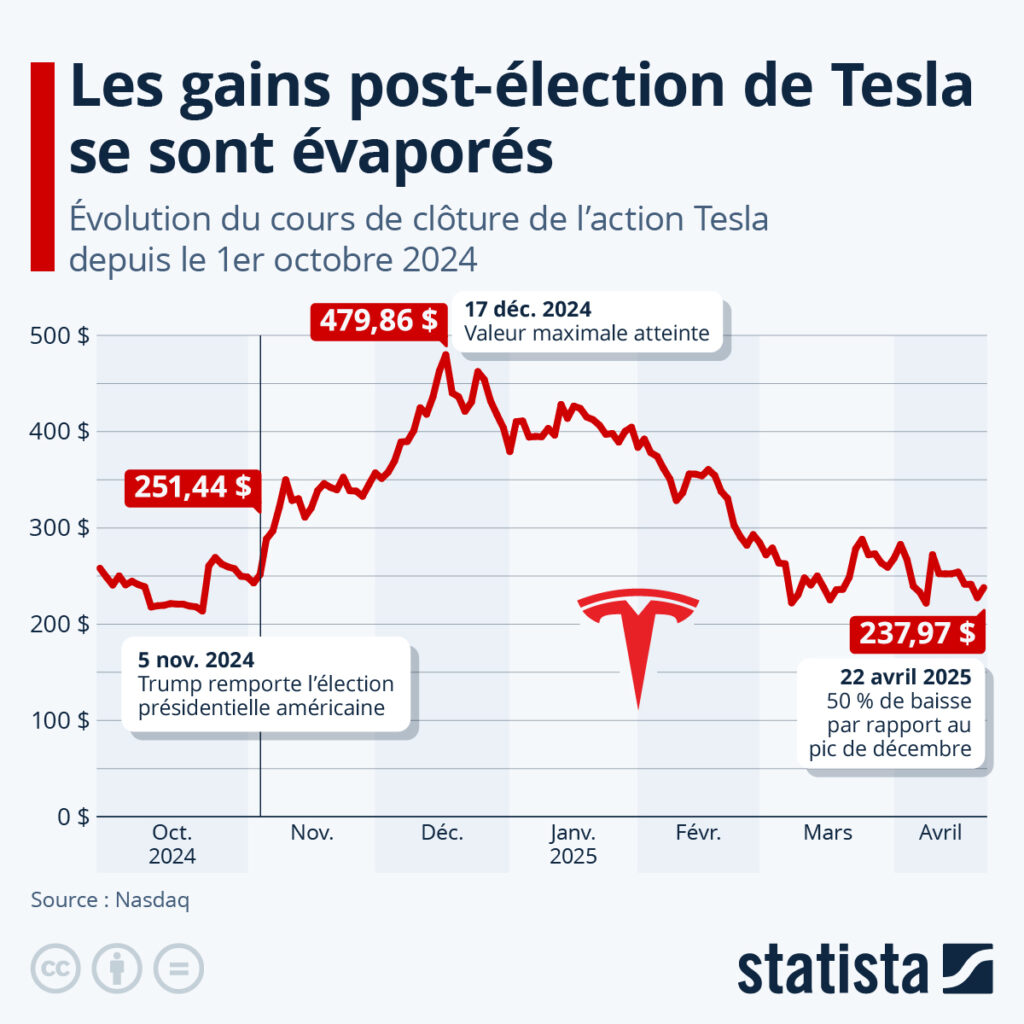

Bourse : jusqu’où ira le plongeon de l’action Tesla

Dans les semaines qui avaient suivi la victoire électorale de Donald Trump, le 5 novembre 2024, le cours de l’action Tesla a grimpé à des niveaux jamais atteints auparavant, atteignant un record le 17 décembre 2024, à près de 480 dollars américains en clôture. Mais quatre mois plus tard, la situation est bien différente pour le constructeur automobile américain, comme le retrace notre infographie. Le 22 avril 2025, une action Tesla ne valait en effet plus qu’environ 238 dollars, soit une chute de 50 % par rapport au pic mesuré en décembre dernier.

Les raisons de la dégringolade en bourse du leader du marché automobile électrique en 2024 sont multiples. D’une part, les ventes de véhicules Tesla ont connu un net recul au premier trimestre 2025, d’autre part, le constructeur a récemment perdu l’avance technologique qu’il entretenait sur la concurrence. À cela s’ajoute le fait que les positions politiques et l’influence d’Elon Musk à la Maison Blanche ces derniers mois ont eu des conséquences néfastes pour l’image de l’entreprise qu’il dirige.

Entre autres répercussions, le patrimoine de Musk, principal actionnaire de Tesla, a perdu plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l’année 2025. Selon le magazine économique américain Forbes, il reste malgré tout la personne la plus riche de la planète, et ce avec une marge considérable. Avec une fortune nette estimée à environ 370 milliards de dollars le 14 avril, il devançait toujours de plus de 150 milliards de dollars le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg (respectivement 202 et 188 milliards de dollars à la même date).

De Tristan Gaudiaut pour Statista