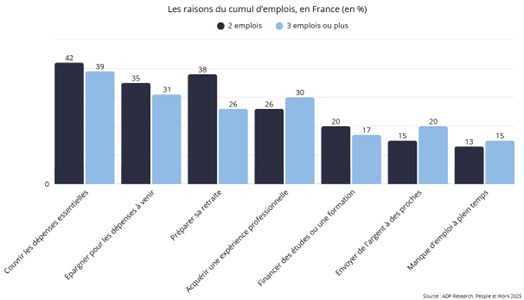

L’IA génère un éventail d’émotions complexes, souvent contradictoires, chez les salariés. Si beaucoup en perçoivent les opportunités, la réalité est plus nuancée : stress accru, crainte de perdre son emploi, recherche active d’un nouveau poste et incertitude quant à son impact sur leur fonction. C’est ce que révèle le rapport ‘People at Work 2025‘ d’ADP Research, qui dresse un état des lieux des perceptions de l’IA dans le monde du travail, à partir d’une enquête menée auprès de près de 38 000 salariés dans 34 pays, dont plus de 1 000 en France.

« L’impact de l’IA n’est pas seulement technologique, il est aussi émotionnel pour de nombreux salariés, souligne Carlos Fontelas De Carvalho, Président d’ADP en France et Europe centrale. Beaucoup perçoivent l’IA comme un levier de progrès, mais elle peut susciter aussi de l’incertitude. Les employeurs qui sauront reconnaître cette dimension émotionnelle, expliquer les implications concrètes de l’IA, répondre aux préoccupations et mettre en place des pratiques de formation et d’organisations seront les mieux préparés pour une intégration positive des nouvelles technologies dans le cadre de travail. »

Entre optimisme et incertitude, les travailleurs peinent à se projeter

Les sentiments vis-à-vis de l’IA sont partagés : 50% des salariés dans le monde considèrent qu’elle aura un impact positif sur leur emploi dans l’année à venir, dont 17% se disent tout à fait d’accord. Seuls 10% expriment une forte crainte d’être remplacés par cette technologie.

L’IA suscite, en effet, une forme d’ambivalence : elle est à la fois source d’enthousiasme pour son potentiel et d’inquiétude quant à ses conséquences. Ainsi, 27% des travailleurs qui anticipent un impact positif de l’IA sur leur emploi redoutent également qu’elle puisse les remplacer. Certains des pays les plus optimistes, comme l’Égypte (36%) ou l’Inde (34%), affichent aussi les plus fortes proportions de salariés craignant d’être remplacés (22% et 17% respectivement). Cette anxiété est renforcée par l’incertitude : 44% des répondants dans le monde reconnaissent ne pas savoir, à ce jour, comment l’IA va transformer leur travail (dont 12% disent n’en avoir strictement aucune idée).

La crainte d’un remplacement accentue également le stress professionnel. Les salariés qui redoutent que l’IA prenne leur place sont deux fois plus susceptibles de subir un stress élevé au travail, que ceux qui sont plus confiants. Autre conséquence notable, cette fois en matière de rétention des talents : plus de 30% des salariés qui pensent pouvoir être remplacés par une IA sont activement à la recherche d’un nouvel emploi, contre 16% parmi ceux qui se disent moins préoccupés.

Des salariés français peu concernés par les impacts de l’IA

En France, seuls 11% des travailleurs se disent tout à fait d’accord avec l’idée que l’IA aura un impact positif sur leur emploi. Ce chiffre est aligné sur la moyenne en Europe (11%), région où les salariés sont les plus pessimistes vis-à-vis de l’IA, derrière le Moyen-Orient/Afrique (27%), l’Amérique latine (19%), l’Asie-Pacifique (16%) et l’Amérique du Nord (13%).

Cependant, les salariés français ne sont que 8% à craindre d’être remplacés par l’IA, une proportion identique à celle des Européens (8%). De même, 11% en France comme en Europe sont tout à fait d’accord avec l’affirmation qu’ils ne savent pas comment l’IA va changer leur emploi.

Les professions intellectuelles, comme les ingénieurs, chercheurs ou développeurs, sont à la fois les plus optimistes et les plus préoccupés : 24% à l’échelle mondiale et 15% en France sont tout à fait d’accord sur le fait que l’IA aura un impact positif sur leur emploi, mais ils sont aussi respectivement 13% et 11% à craindre qu’elle ne les remplace. Ces travailleurs du savoir sont également les plus nombreux à exprimer des incertitudes quant à l’évolution de leur métier : 14% dans le monde et 13% en France.

Les salariés les plus jeunes sont à la fois enthousiastes et les plus inquiets vis-à-vis de l’IA, en raison de son impact potentiel à long terme sur leur carrière. En France, 12% des 18-26 ans et 18% des 27-39 ans anticipent des effets positifs sur leur travail, tandis que respectivement 13% et 11% redoutent d’être remplacés par la technologie. À l’inverse, les plus de 55 ans apparaissent plus détachés, considérant que l’impact de l’IA sur leurs dernières années d’activité sera limité : seuls 5% d’entre eux craignent d’être remplacés.

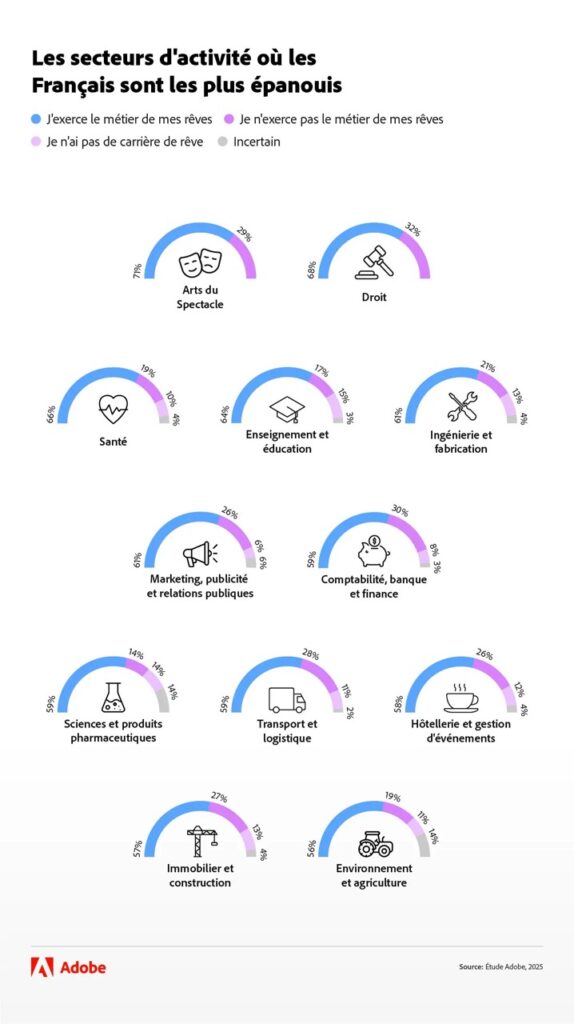

Une perception de l’IA qui diffère selon les secteurs d’activité

Les salariés des secteurs qui adoptent rapidement les nouvelles technologies sont les plus optimistes. En Europe comme dans le reste du monde, ce sont les professionnels des services technologiques (19% contre 28% au niveau mondial), de la finance et de l’assurance (18% contre 25%), ainsi que de l’information (17% contre 20%) qui se montrent les plus enclins à percevoir positivement l’impact de l’IA. Pourtant, ils sont quand même 12% dans le monde et 10% en Europe à craindre d’être remplacés, dans ces secteurs où l’IA est perçue comme un levier majeur d’efficacité et d’avantage concurrentiel.

À l’inverse, les secteurs à forte dimension humaine, comme la santé et l’assistance sociale, font preuve de plus de prudence : seuls 7% des salariés en Europe et 10% dans le monde estiment que l’IA aura un impact positif sur leur travail.

« Je pense réellement que les nouvelles technologies comme l’IA générative ont pour but de donner des capacités augmentées aux équipes pour gagner du temps, simplifier leur quotidien et les libérer des tâches chronophages, mais absolument pas pour les remplacer. L’IA permet d’automatiser des tâches, mais pas d’automatiser des emplois ! » explique Carlos Fontelas de Carvalho.

Il conclut : « Il faut bien sûr expliquer le sens de l’intégration de l’IA dans le cadre du travail, et respecter l’équilibre entre l’humain et la technologie, notamment dans le secteur RH : une heure gagnée grâce à l’IA correspond à une heure de plus passée à s’occuper du développement et de l’engagement des collaborateurs. »