À compter du 1er janvier 2026, la réforme du diagnostic de performance énergétique devrait faire sortir 850 000 logements du statut de passoire thermique. Une évolution attendue dans un marché locatif sous tension, mais qui pourrait aussi peser sur les prix, y compris en Vaucluse.

Le marché immobilier s’apprête à intégrer un changement technique aux effets très concrets. Le 1er janvier 2026 entre en vigueur un nouveau mode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE), destiné à corriger un biais défavorable aux logements chauffés à l’électricité. À la clé, environ 850 000 biens jusque-là classés F ou G pourraient voir leur note s’améliorer sans travaux, modifiant sensiblement l’équilibre du marché.

Un ajustement méthodologique aux conséquences massives

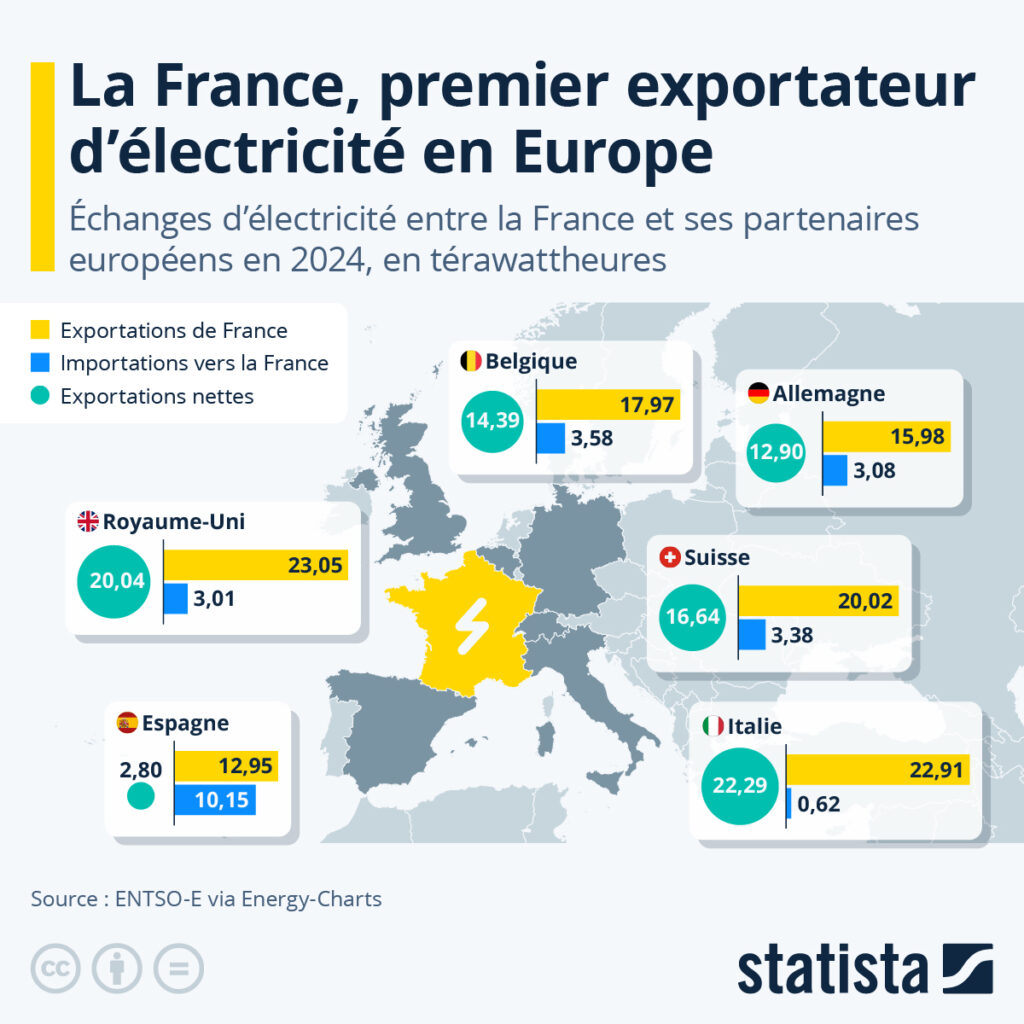

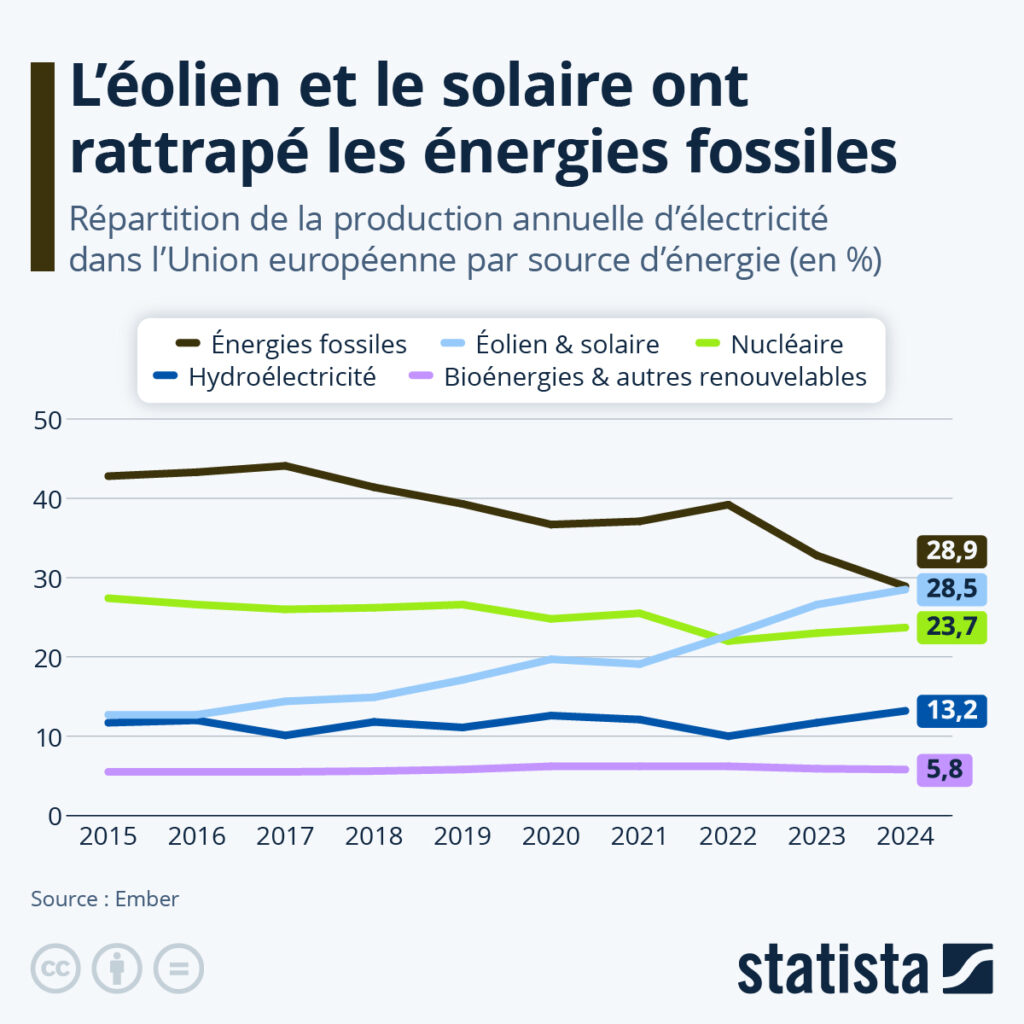

La réforme repose sur la révision du coefficient de conversion de l’électricité, jusqu’ici fixé à 2,3, et abaissé à 1,9, contre 1 pour les autres sources d’énergie (gaz ou le bois). Ce coefficient, utilisé pour traduire l’énergie finale en énergie primaire dans le calcul du DPE, pénalisait jusqu’à présent les logements électriques par rapport aux autres modes de chauffage.

Cette évolution devrait permettre de reclasser près de 850 000 logements, sur les 4,8 millions de passoires thermiques recensées en France en 2023. Elle vise également à rapprocher la méthodologie française de celle en vigueur dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, ou encore la Belgique, où l’électricité est moins pénalisée dans l’évaluation énergétique des logements.

Un soulagement pour un marché locatif sous tension

Cette réforme intervient dans un contexte de raréfaction de l’offre locative. Depuis janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location, tandis que les logements F le seront à partir de 2028. Par ailleurs, les biens classés F ou G ne peuvent plus faire l’objet d’une revalorisation de loyer depuis 2022. Dans ce cadre, la sortie de plusieurs centaines de milliers de logements du statut de passoire énergétique pourrait desserrer partiellement l’étau, notamment dans les territoires où le parc ancien est dominant.

En Vaucluse

En Vaucluse, cette évolution pourrait avoir un impact notable. Le département se caractérise par une part importante de logements construits avant les premières réglementations thermiques, notamment dans les centres anciens d’Avignon, Carpentras ou Orange, où le ch auffage électrique est largement répandu. La réforme pourrait donc permettre la remise sur le marché de logements jusqu’ici contraints, sans pour autant régler les enjeux structurels de rénovation.

Des logements toujours énergivores

Si la note administrative évolue, la performance réelle des bâtiments reste inchangée. Les logements concernés demeurent, dans de nombreux cas, mal isolés. La réforme modifie l’étiquette énergétique, mais non la qualité thermique intrinsèque du bâti. Un point régulièrement souligné par les acteurs publics de la rénovation énergétique, qui alertent sur le risque de retarder certains travaux pourtant nécessaires à moyen terme.

Une mise à jour simplifiée, mais un contrôle limité

Sur le plan opérationnel, les propriétaires n’auront pas à refaire de diagnostic. Les DPE réalisés avant 2026 pourront être mis à jour gratuitement sur la plateforme de l’Ademe, sans nouvelle intervention sur site.

La fiabilité du DPE

Cette simplification s’inscrit toutefois dans un contexte de fragilisation de la fiabilité du DPE. Plusieurs études sectorielles font état d’incohérences statistiques et d’une progression des surévaluations, notamment dans les zones tendues, où la pression réglementaire est la plus forte. Les capacités de contrôle demeurent limitées, alors même que les enjeux financiers sont importants.

Un effet mécanique sur les prix

La reclassification énergétique pourrait également influer sur les prix de vente et de location. Les données notariales montrent que l’étiquette énergétique pèse lourdement sur la valorisation des biens. En 2024, une maison classée G se vendait en moyenne 25% moins cher qu’une maison classée D, et 18 % de moins pour une F. Pour les appartements, les écarts atteignaient respectivement 17 % et 10 %. En Vaucluse, où le pouvoir d’achat immobilier est plus contraint que dans les grandes métropoles, une amélioration automatique des notes pourrait contribuer à une hausse mécanique des prix, au détriment des ménages modestes et des primo-accédants.

D’autres évolutions à venir

La réforme du DPE ne constitue qu’une étape. D’autres ajustements sont à l’étude, notamment une proposition de loi visant à permettre la sortie temporaire de certains logements du statut de passoire énergétique sous condition d’un engagement de travaux dans un délai encadré. Autant de signaux qui traduisent la recherche d’un équilibre délicat entre maintien de l’offre et ambition climatique.

Calista Contat-Dathey