Annoncée en juin dernier, la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt a bel et bien eu lieu le 31 décembre. Une décision regrettée, notamment par les élus qui ont tenu à remercier une dernière fois le personnel qui a fait vivre ce service ces dernières années.

Ils étaient nombreux à se réunir ce lundi 12 janvier à la mairie d’Apt pour venir applaudir et remercier le personnel du service de chirurgie, désormais fermé, de l’hôpital du Pays d’Apt. « Vous êtes nombreux à être venus, cela montre à quel point l’hôpital est important pour le territoire », a commencé par dire Véronique Arnaud-Deloy, maire d’Apt.

En effet, la salle était comble. De nombreux maires de communes du territoire étaient présents, mais aussi Dominique Santoni, présidente du Département, aux côtés des médecins, infirmiers, anesthésistes et autres membres du personnel médical qui, impuissants, ont dû faire face à la fermeture de la chirurgie.

Une forte mobilisation

Ce que tous retiennent de cette fermeture, c’est la mobilisation qui en a découlé. « On s’est tous battus, ça a été un mouvement solidaire et unitaire, quelles que soient nos idées politiques », a poursuivi Véronique Arnaud-Deloy. Un mouvement citoyen ‘Apt•es à faire bloc’ a conduit de nombreuses manifestations, a interpellé les élus du territoire, mais aussi des personnalités publiques attachées au Pays d’Apt, dans l’espoir de sauver le service chirurgie.

« La fermeture de la chirurgie était au-delà de nos compétences. On a subi, on nous a juste transmis les informations sans vraiment nous consulter. »

Dr Jawhar Allouche

« On est allés en justice, on a raclé les fonds de tiroirs et de poches pour payer des avocats, mais aujourd’hui on n’a plus de chirurgie ni d’endoscopie, donc maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? », interroge Dominique Thévenieau, président du comité des usagers de l’hôpital d’Apt.

De la colère et de l’incompréhension

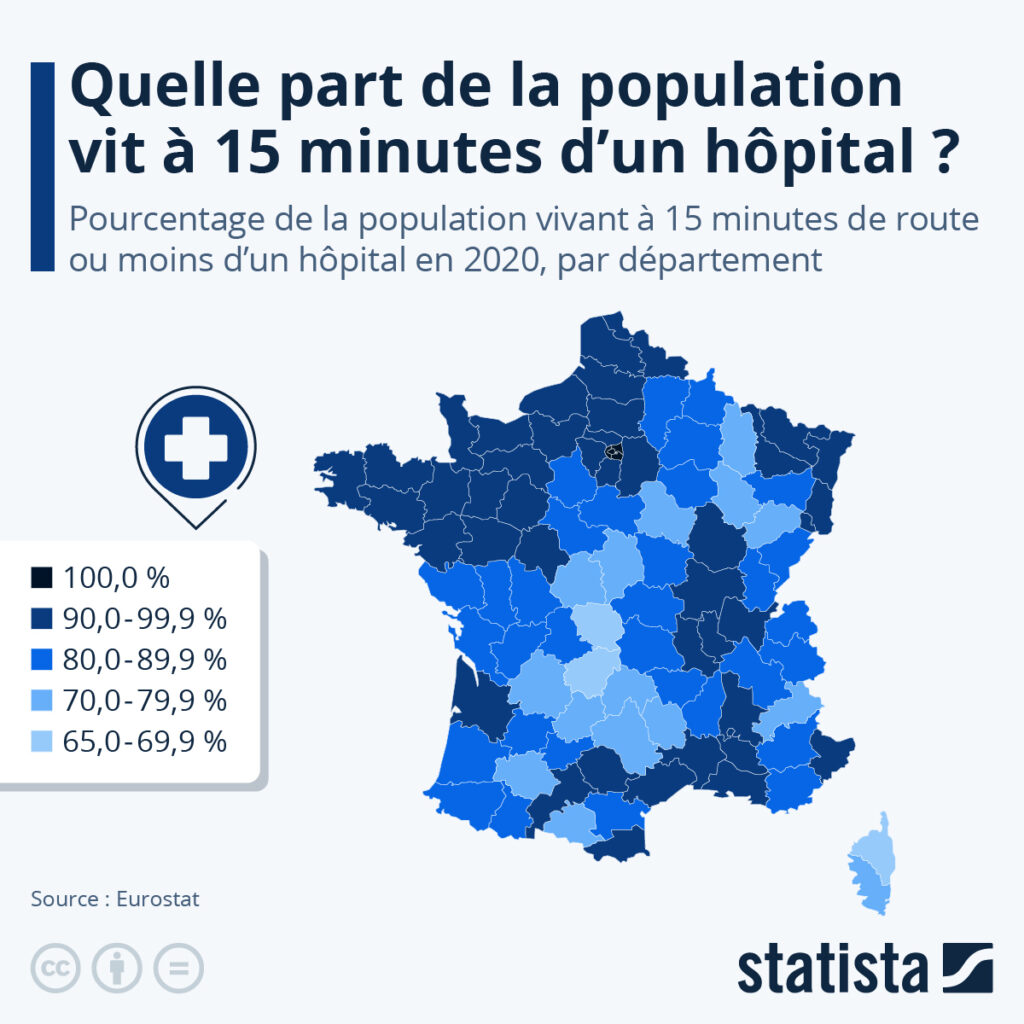

« Aujourd’hui, l’hôpital a perdu son âme, déplore Dr Jawhar Allouche, chirurgien orthopédiste et traumatologue et ancien chef du service chirurgie. La santé et l’éducation ne devraient pas être lucratives, on doit pouvoir avancer sans qu’on nous mette cette pression d’ordre monétaire. » Cette fermeture, les élus aussi, ont fait tout ce qu’ils ont pu pour l’empêcher, en vain. « Non, nous ne sommes pas ‘à seulement 30 minutes de Cavaillon‘, comme on s’est évertué à nous le répéter », s’indigne Charlotte Carbonnel, maire de Saint-Martin-de-Castillon.

« On ressent un profond abandon de la ruralité. »

Charlotte Carbonnel

Les membres du personnel du service de chirurgie, également, se sentent abandonnés. « Oui, on va rebondir, mais ça fait 6 mois qu’on vit dans l’angoisse, qu’on est sous antidépresseurs et anxiolytiques, expliquent-ils en cœur. À ce jour, certains ne savent toujours pas ce qu’ils vont faire. »

Et pour la suite ?

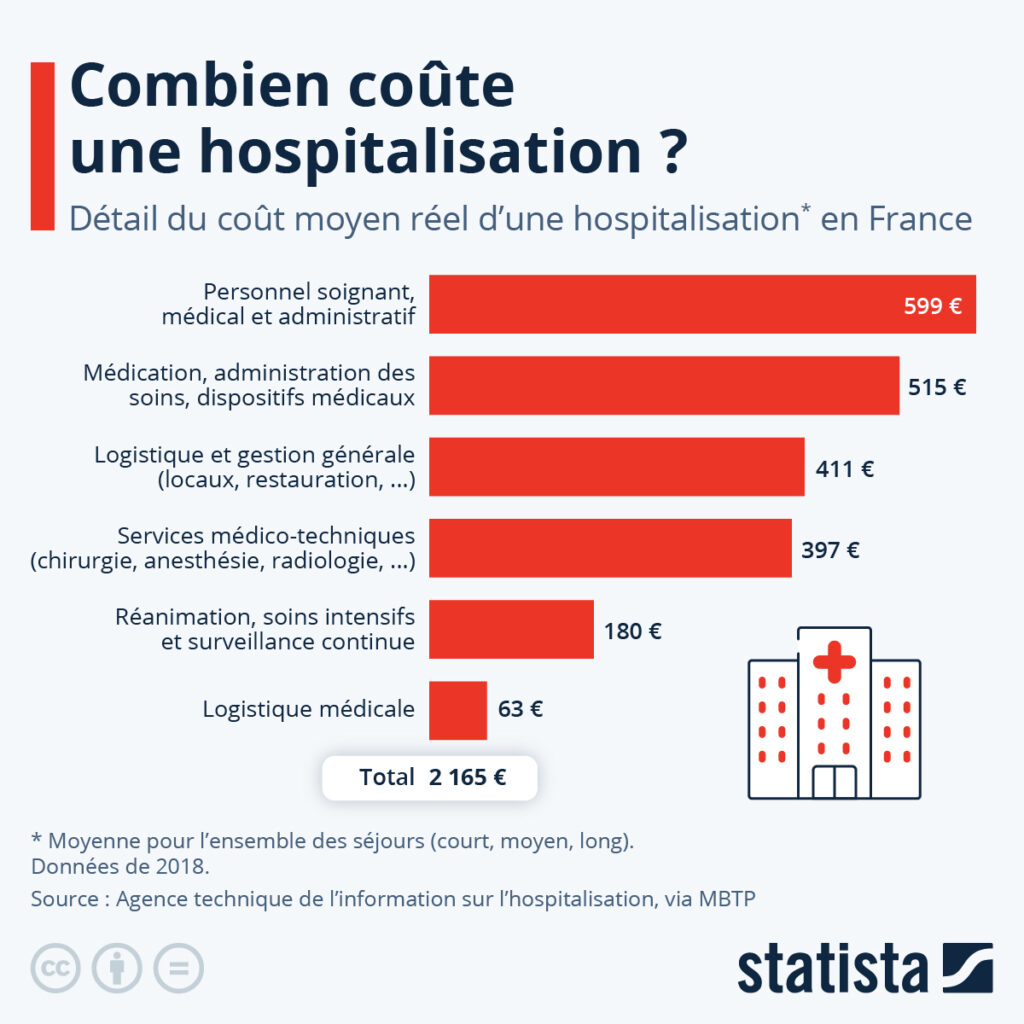

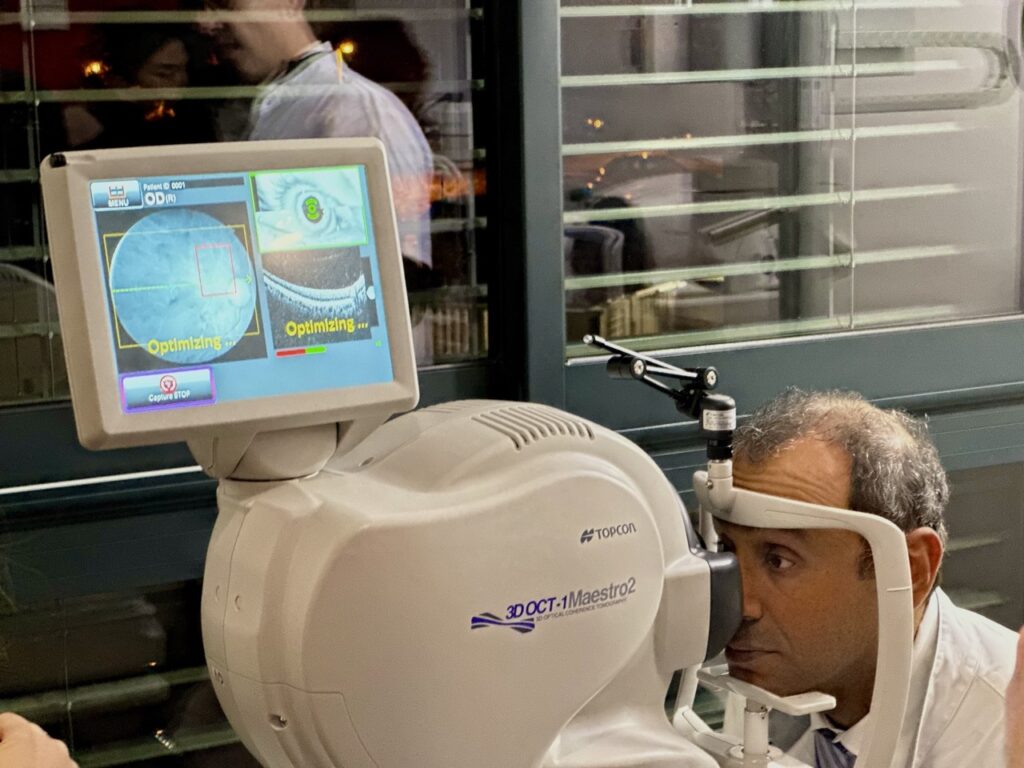

Alors que le service de chirurgie a fermé ses portes, le centre hospitalier, en parallèle, déploie ses autres services comme le service d’imagerie qui s’est doté de nouveaux équipements de pointe et qui va accueillir une IRM et un mammographe dans les mois à venir.

Pourtant, certains sont persuadés que la fermeture de la chirurgie met en péril l’avenir de l’hôpital. « Tous les services vont être touchés petit à petit, les urgences sont le point fondamental de l’hôpital, si on les perd, ça serait fatal, a conclu Dominique Thévenieau. On a eu des promesses rocambolesques de l’ARS (Agence régionale de Santé) comme des travaux, plus de lits, ou encore le renfort des urgences. Le comité des usagers vérifiera que toutes ces promesses soient tenues. »