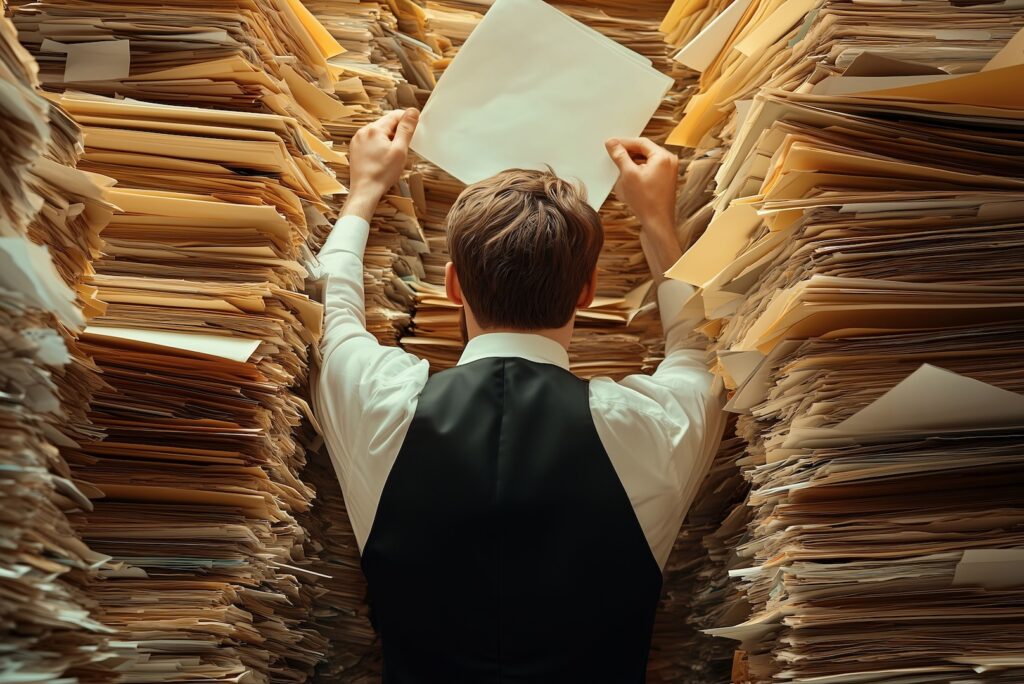

S’il y a un domaine où notre pays excelle particulièrement c’est dans la production de lois, décrets, normes et circulaires en tous genres. Les services du Premier Ministre viennent de révéler quelques statistiques à ce propos. La fabrique des textes n’a jamais tourné à une telle cadence. C‘est l’emballement.

Le 3 avril dernier le premier ministre ouvrait les 3ème assises de la simplification, organisées à l’initiative du Sénat. Un énième machin pour montrer

1) que le sujet est important

2) qu’on va travailler ensemble à trouver des solutions.

Une impression de déjà beaucoup vu. Ne devrait-on pas commencer à faire simple dans la simplification ? Mais bon. A l’occasion de cette « journée importante pour la simplification » les services du Premier Ministres ont rendu public quelques statistiques. Le constat est édifiant.

Ainsi, au 25 janvier 2025, avec 359 851 textes en vigueur notre pays a atteint son record historique

En un an, alors que la machine législative n’a pas tourné à plein régime (because dissolution), le volume du droit en vigueur a encore augmenté. Sur les 12 derniers mois, le nombre de textes produits toutes catégories confondues (allant des articles de la constitution aux simples circulaires administratives) a cru de 1,35 %. Ainsi, au 25 janvier 2025, avec 359 851 textes en vigueur notre pays a atteint son record historique.

Si on regarde un peu dans le rétro, c’est une augmentation de 20 % en 10 ans et de 53 % sur 20 ans. Les textes c’est comme les mauvaises herbes, elles poussent vite et se multiplient constamment. Et le glyphosate est sans effet.

Les textes c’est comme les mauvaises herbes, elles poussent vite et se multiplient constamment. Et le glyphosate est sans effet.

Mais le nombre ne suffit pas. Un deuxième mouvement a également fait jour. Comme une deuxième couche. Il s’agit de la longueur des dits textes. Il sont de plus en plus longs. Ainsi, toujours selon les relevés de Matignon, l’alourdissement des droits en vigueur a cru de 2% en 2024 et de 84 % en 20 ans. Là on frise l’exploit !

Le droit français représente aujourd’hui la bagatelle de 47,6 millions de mots. Le code de la santé, de loin le champion toutes catégories, pèse à lui seul pas moins de 1,9 millions de mots.

Les réformes actuelles ne reforment pas elles alourdissent et complexifient tout

Pourquoi cette frénésie de textes, ce besoin de tout cadrer, tout normer ? Comme si cela était la solution à tout. La production de textes devient l’œuvre elle-même. Au fond pour vraiment réformer ce qui doit l’être il faut faire simple. Les réformes actuelles ne reforment pas elles alourdissent et complexifient tout. Serait-ce une protection contre l’inaction ?

La production de textes devient l’œuvre elle-même.

La lourdeur engendrée par cet excès de cadre on la ressent tous et à tous les niveaux. Les agriculteurs crèvent de la constante inflation des normes. Le secteur du BTP voit son activité terriblement ralentie. L’industrie automobile européenne se cherche un avenir entre l’électrique et le thermique. L’éducation nationale est en perpétuelle « refondation ». On annonce même une réforme complète de la justice…etc… La liste pourrait être très longue et pas un secteur n’est épargné. La gangrène quand elle est là, c’est tout le corps qui est touché. A ce stade seule l’amputation peut sauver le malade.