Face au dérèglement climatique, la gestion de l’eau devient l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Karine Viciana, directrice de la Maison Régionale de l’Eau, tire la sonnette d’alarme et invite à repenser notre rapport à cette ressource vitale.

Parler d’eau aujourd’hui, ce n’est plus seulement parler de rivières ou de nappes phréatiques, c’est parler d’avenir, de solidarité territoriale, de survie. C’est ce que défend Karine Viciana, directrice de la Maison Régionale de l’Eau, association scientifique engagée dans la connaissance et la préservation des milieux aquatiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous l’avions rencontrée lors du colloque, ‘Faire face à l’enjeu crucial de l’eau organisé par Julien Dezecot, directeur de publication du magazine Sans transition. « C’est la fin de l’eau facile », prévient-elle.

Observer, comprendre… et transmettre

Les équipes de la Maison Régionale de l’Eau arpentent les cours d’eau du sud de la France pour surveiller leur évolution, mesurer l’impact du changement climatique, des pollutions et des pressions humaines. Mais leur mission ne s’arrête pas là : elles rendent ces savoirs accessibles à tous — élus, scolaires, professionnels, citoyens — grâce à des conférences, ateliers et outils pédagogiques.

« La démocratisation des connaissances est une mission d’intérêt général. L’eau nous concerne tous. »

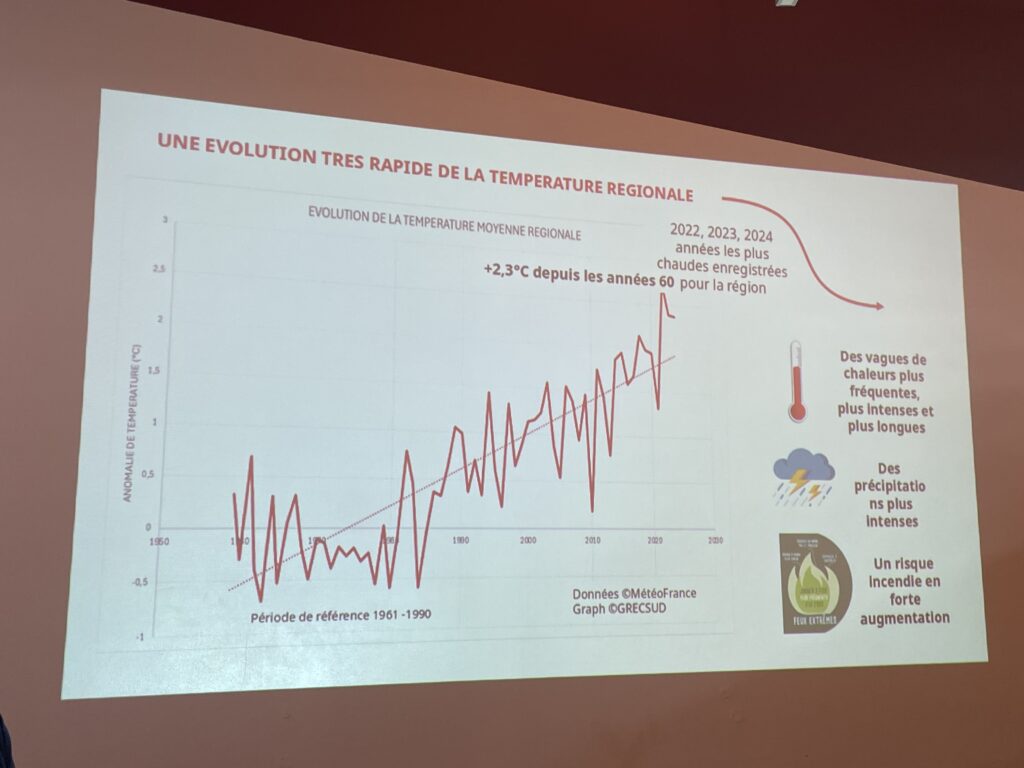

Le Vaucluse face aux extrêmes climatiques

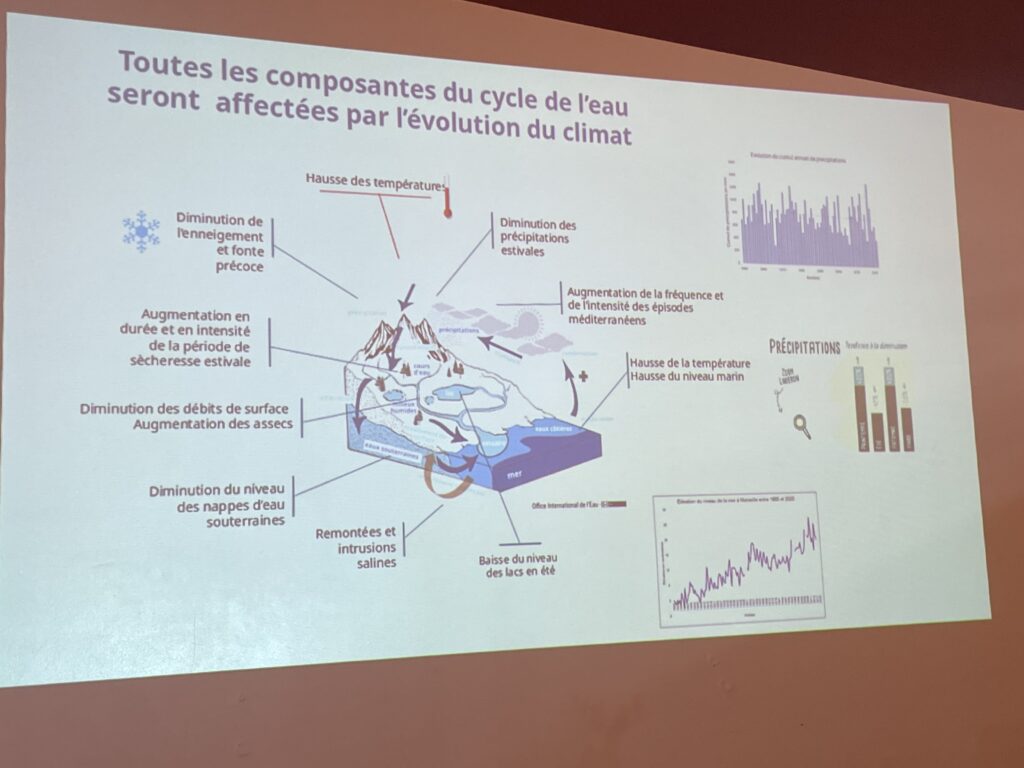

Dans le Vaucluse, comme dans l’ensemble du bassin méditerranéen, les défis sont de taille : sécheresses intenses, orages dévastateurs, inondations violentes. Le climat devient de plus en plus instable, et les territoires doivent s’adapter rapidement.

« On entre dans une ère d’extrêmes. Il va falloir apprendre à vivre avec trop d’eau… ou pas assez. » Et cela implique de revoir nos usages, nos aménagements, nos priorités.

Tourisme, agriculture, industrie : tous concernés

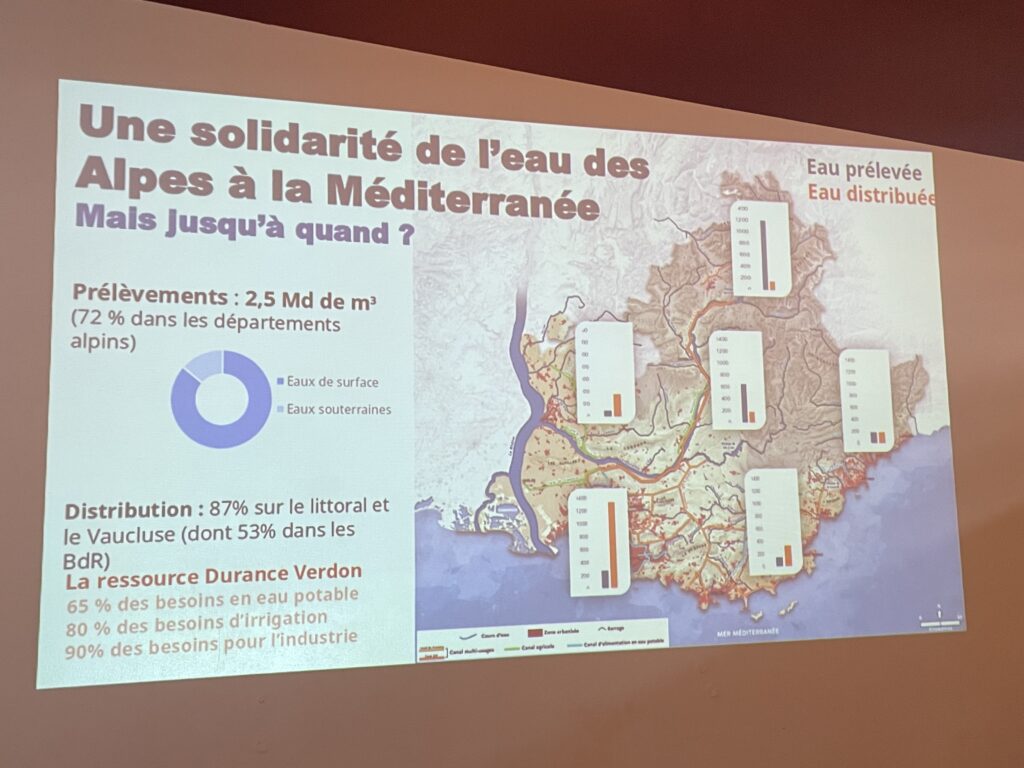

Le tourisme, première économie du littoral, doit évoluer. L’agriculture, elle, est déjà en souffrance : « Même avec de l’hydraulique agricole, si le robinet est à sec, il l’est pour tout le monde. » Et l’industrie, bien que moins directement ciblée par l’association, est touchée à travers des relais comme les Chambres de commerce.

Ce changement d’usage doit être rapide : « Il doit se faire sur moins d’une génération. »

Repenser nos modèles… mais localement

Si Israël est souvent cité comme un modèle en matière de gestion de l’eau, Karine Viciana tempère : « Leur contexte climatique et géologique est très différent. Ce qui fonctionne là-bas ne marchera pas forcément ici. Il faut des solutions sur mesure, adaptées à chaque territoire. »

Ces « bouquets de solutions » devront prendre en compte l’environnement, les activités humaines et la biodiversité, souvent négligée.

Une eau invisible… et oubliée

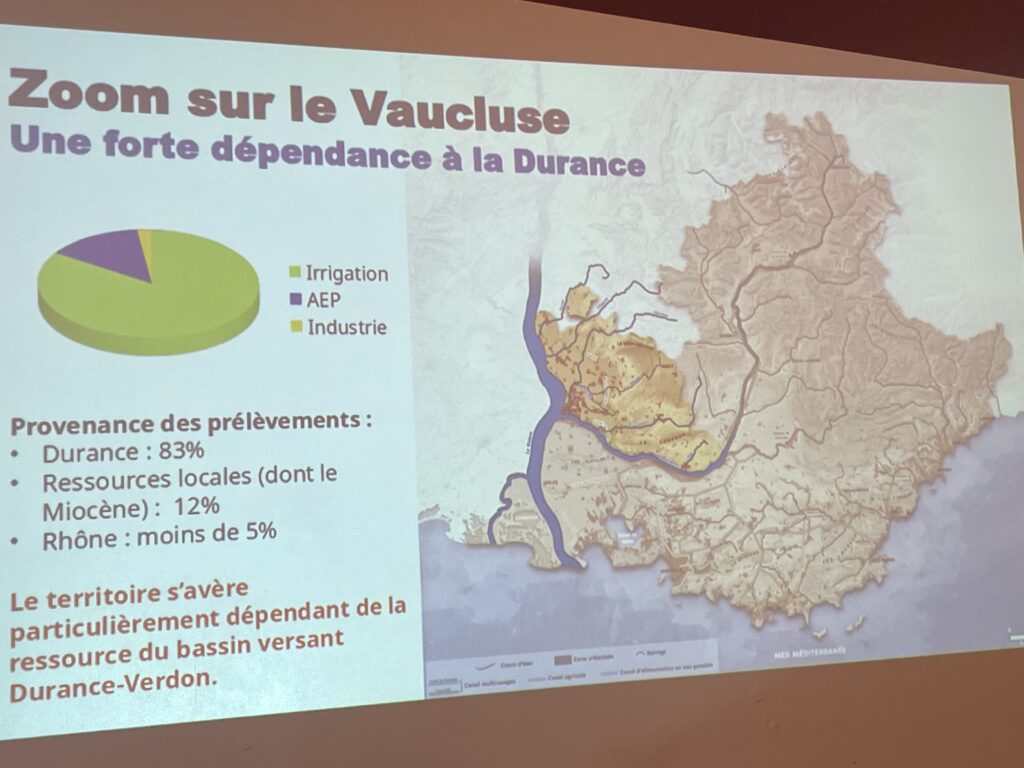

Autre sujet brûlant : les eaux souterraines. Peu connues, souvent mal surveillées, elles sont pourtant massivement exploitées.

« On fore, on pompe… mais on ne sait presque rien de leur fonctionnement. Certaines nappes contiennent de l’eau vieille de 30 000 ans. »

Dans la nappe du Miocène, par exemple, plus de 10 000 forages ont été recensés, sans véritable gouvernance collective.

« Il faut arrêter d’agir en ordre dispersé. Ces eaux doivent être gérées comme des biens communs. »

Partager, anticiper, coopérer

La solidarité entre territoires est déjà une réalité : « L’eau de Serre-Ponçon, dans les Alpes, permet à Marseille de boire. » Mais qu’en sera-t-il demain, si les retenues ne se remplissent plus comme avant ? Karine Viciana appelle à une gouvernance apaisée, collective et solidaire de l’eau : entre les secteurs, entre les territoires, entre les générations. L’objectif ? Éviter les conflits et garantir l’accès à tous, y compris à la biodiversité.

Un changement de culture à engager

En filigrane, c’est toute notre culture de l’eau qui doit évoluer. « Ouvrir un robinet, aujourd’hui, semble banal. Mais dans les années 60, il n’y avait de l’eau que deux heures par jour à Toulon. » Revoir notre consommation, adopter la sobriété, rendre à l’eau sa juste valeur : voilà le défi.

L’eau n’est pas inépuisable. Elle n’est plus un luxe évident. Elle est un bien commun à partager, à protéger, à repenser. Collectivement. Et dès maintenant.