Le tube du chanteur carpentrassien Christophe Maé en 2016 est toujours d’actualité. Et Renaud Muselier n’était pas peu fier, lors de ses vœux à la presse le jeudi 23 janvier à Marseille, d’annoncer que la Région Sud était passée en tête devant la Bretagne, qui était leader depuis 2015. « Désormais 94% des habitants partagent ce constat alors qu’ils étaient 84% à être heureux de vivre ici. » Et d’ajouter : « même si l’argent ne fait pas le bonheur, nous sommes devenus la 2ᵉ région de France en PIB par habitant, derrière l’Île-de-France alors que nous étions en 4ᵉ position il y a 10 ans. »

Le Président de la Région Sud a souhaité une bonne année à tous dans les rédactions et a souligné que « 2024 avait été une année de turbulences. En Ukraine depuis 1 000 jours, au Proche-Orient où le cessez-le-feu est fragile, en Irak après l’effondrement du régime de Bachar el-Assad, sans parler de la réélection de Donald Trump qui, dès son 1ᵉʳ jour de mandat, a mis en péril l’OMS, l’OMC et les Accords de Paris. En France, en dehors du succès des Jeux Olympiques, la dissolution inattendue, les législatives sans majorité, quatre premiers ministres en une seule année et aucun budget. Une 1ʳᵉ en 45 ans, avec 3 300Mds€ de dettes. »

Il continue : « En décembre, cela fera 10 ans que nous sommes arrivés à la tête de la Région, avec Christian Estrosi. Une décennie, ça change ! Nous sommes la région du bonheur, du bon sens, de la stabilité. La plus belle du monde, un véritable paradis avec 5 millions d’habitants, trois marques connues dans le monde entier : Provence – Alpes – Côte d’Azur. Un espace béni des dieux avec 50% d’espaces boisés, 1 000km de côtes, neuf PNR (Parcs naturels régionaux, dont 2 en Vaucluse, Luberon et Ventoux), un pôle militaire avec 3 bases aériennes (dont la BA 115 à Orange-Caritat), une terre résolument culturelle, 1ʳᵉ région de France des festivals (Avignon, Orange). 62M€ vont être investis dans ce secteur et les Chorégies vont passer en EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle). En bref, 2024 a été l’année de tous les records en matière de tourisme avec une progression de +3%. »

Les priorités pour la 2ᵉ partie du mandat

Renaud Muselier égrène les sujets de satisfaction. « Ici la maison est tenue, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand une décision politique est votée, elle est mise en œuvre. C’est la force de nos 83 élus issus de 14 formations, mais unis. Depuis 2021, nous avons obtenu 6Mds€ de fonds européens. Nous avons une vision pour la Région, la 2ᵉ partie du mandat sera placée sous le signe des Jeux Olympiques, ils seront utiles à tous, ils seront un véritable accélérateur de la Camargue au Briançonnais, du Mont-Ventoux aux Alpes-Maritimes ».

Face à la crise politique induite par la dissolution, « Nous avons voté un budget de responsabilité et de solidarité avec 80M€ d’économies sur 260M€. Nous avons chassé les doublons pour nous recentrer sur nos compétences obligatoires, lycées, transports, économie. Et nous avons fait le choix de sanctuariser les communes et l’agriculture. »

Les lycées et les transports

Concernant les lycées, on en compte 174 dans la région, qui accueillent 195 000 élèves sur 3 millions de mètres carrés. Parmi les chantiers qui seront livrés cette année, le lycée Alphone Benoît rénové à l’Isle-sur-la-Sorgue (20M€). Par ailleurs, le prix des cantines scolaires est maintenu à 4,30€ maximum jusqu’à la fin du mandat en 2028.

Dans les transports, il évoque « un choc d’offres ferroviaires après avoir été le 1ᵉʳ à ouvrir le rail à la concurrence. Nous avons infligé 1M€ de pénalités à la SNCF pour les retards des trains. En septembre prochain, nous aurons une nouvelle DSP pour les cars « Zou » en Vaucluse. Certains seront à hydrogène et nous gardons cette règle d’or : aucune fermeture de gare ni de ligne. »

L’environnement et l’agriculture

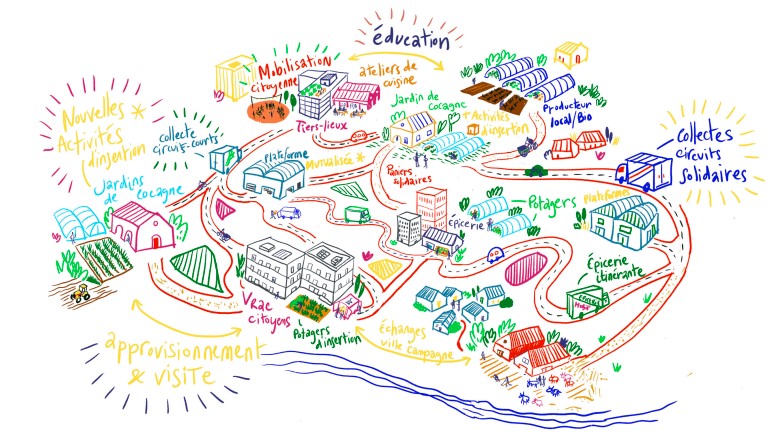

Il poursuit : « Le Plan Or Bleu (que suit attentivement Bénédicte Martin, la vice-présidente de la Région) continuera à être déployé notamment dans le Vaucluse pour une gestion durable dans un contexte de changement climatique. Avec la mise en œuvre d’un plan d’investissement de 750M€ pour la Société du Canal de Provence. Nous soutiendrons les agriculteurs dans la crise qu’ils traversent, nous lançons un Plan Agritourisme pour qu’ils diversifient leurs revenus, nous passons de 200 produits labellisés à 500 et nous mobilisons 63M€ pour solder plus de 2 000 dossiers FEADER d’ici le mois de juin. »

La sécurité

La sécurité est un enjeu majeur dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur. « Nous voulons mieux équiper pour mieux protéger. 13M€ ont déjà été investis pour rénover les commissariats et renouveler la flotte automobile de la Police Nationale. 9M€ ont été alloués aux polices municipales dans 250 communes avec 650 caméras supplémentaires. Tolérance zéro pour l’impunité. Il y a eu 38 000 victimes de violences faites aux femmes, elles ont été accompagnées. 950 téléphones ‘grave danger’ et 150 bracelets ‘antirapprochement’ ont été attribués. Et nous allons expérimenter une ‘Police des Transports’ avec l’intelligence articifielle à des fins de reconnaissance faciale ».

Les feux de forêt

La Guerre du Feu continue avec la création de « gardes des forêts », c’est-à-dire davantage de vigies pour donner l’alerte. D’ailleurs, on est passé de 733 départs de feu et 8474 hectares détruits en 2017 à 299 départs et 447 hectares partis en fumée l’été dernier.

La santé

Côté santé, elle ne restera pas un voeu pieux que l’on fait tous en début d’année. « 2,5M€ seront dévolus à la réhabilitation du Centre Hospitalier de Carpentras et 2M€ à l’extension-restructuration du service réanimation et des urgences de l’Hôpital Henri Duffaut à Avignon. »

Des événements sportifs marquants en 2024

En attendant les Jeux Olympiques d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises coorganisés par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier est revenu sur les évènements sportifs qui ont attiré nombre de touristes étrangers en plus des autochtones. « 20M€ de retombées pour le Tour de France au départ et à l’arrivée de Nice cet été, 200M€ pour l’arrivée de la flamme dans le Vieux-Port et son passage à Apt, Rustrel, au Mont-Ventoux, à Orange et Avignon, mais aussi pour les épreuves de voile au large de la Corniche, à Marseille. »

Il a conclu en insistant sur la solidarité, la proximité et la constance de la démarche de la Région Sud. En optimiste qu’il est, Renaud Muselier a dit préférer « l’espérance à l’angoisse, l’enthousiasme à la déprime, le combat à la résignation. C’est notre marque de fabrique. » Avec, en filigrane, dans le droit fil de son slogan « Une Cop d’Avance, devenir la 1ʳᵉ région d’Europe neutre en carbone en 2040 plutôt qu’en 2050. »