La restauration de la porte de l’église Saint-Jean-Baptiste, rendue possible par une mobilisation citoyenne exemplaire, illustre la vitalité de l’engagement patrimonial en Vaucluse. Un concert viendra célébrer cette réussite collective.

À Châteauneuf-de-Gadagne, la sauvegarde du patrimoine n’est pas qu’une affaire de pierres. Elle est aussi celle d’un élan collectif. La municipalité annonce le succès de la souscription publique lancée avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer la porte monumentale de l’église Saint-Jean-Baptiste, datée de la fin du XIXᵉ siècle. Une campagne qui a dépassé ses objectifs initiaux, portée par la générosité des habitants et des donateurs.

Une porte, témoin d’une histoire locale singulière

Œuvre originale réalisée autour de 1870, la porte de l’église se distingue par son placage métallique clouté et ses motifs décoratifs rares en Provence. Elle constitue l’un des éléments les plus singuliers de cet édifice roman du XIIᵉ siècle, profondément remanié au fil des siècles. Fragilisée par le temps, la porte nécessitait une restauration complète, mêlant savoir-faire artisanal et respect du patrimoine ancien. Le chantier, engagé à l’automne 2025, vise à consolider la structure en bois, restaurer le revêtement métallique et redonner à l’ensemble sa cohérence esthétique. Le montant total des travaux s’élève à 24 200€, dont une part significative a pu être financée grâce à la souscription.

Un engagement local aux retombées concrètes

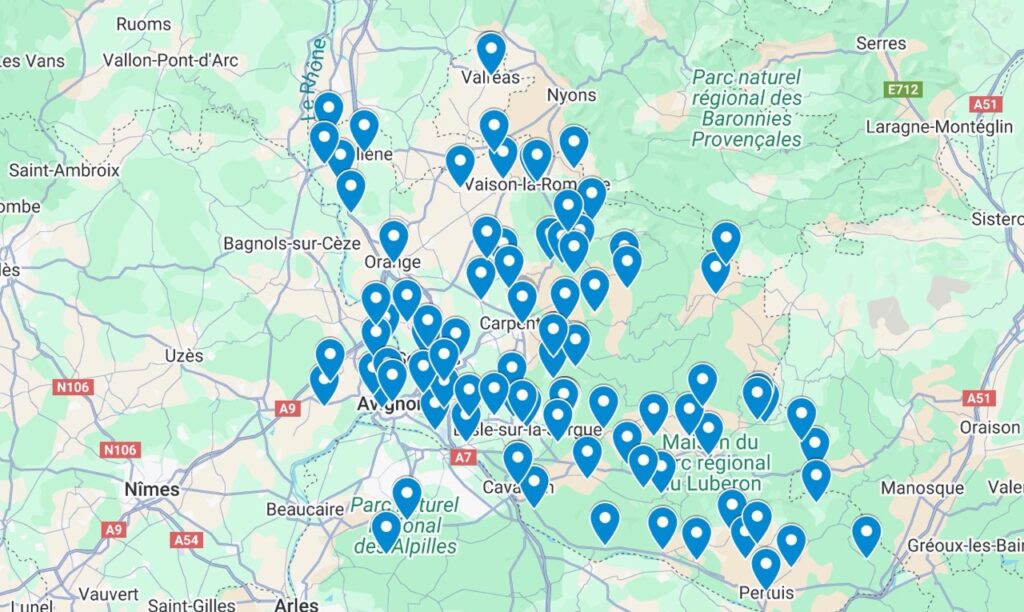

Au-delà de la préservation d’un élément architectural, l’opération s’inscrit dans une dynamique plus large. Selon une étude menée par la Fondation du Patrimoine, 1€ investi dans la restauration génère en moyenne 21€ de retombées économiques locales, en soutenant l’emploi, les artisans et l’attractivité des centres anciens. Un enjeu particulièrement sensible dans le Vaucluse, où de nombreuses communes rurales et périurbaines cherchent à valoriser leur identité et leur cadre de vie. À l’échelle départementale, les projets soutenus par la Fondation participent aussi à la revitalisation des centres bourgs, en renforçant le lien entre patrimoine, culture et développement local.

La musique pour célébrer une réussite collective

Pour marquer la fin de la campagne et le retour de la porte restaurée, la municipalité organise un concert de musique classique le dimanche 11 janvier 2026 à 16h, dans l’église du village. Le Quatuor Girard, en partenariat avec les Musicales de Gadagne, proposera un programme autour de Bach, Mozart et Beethoven, dont le Quatuor op.130-133. À l’issue du concert, un moment convivial réunira le public autour d’un verre de l’amitié et de galettes des rois, prolongeant l’esprit de partage qui a animé toute la souscription.

Une mobilisation qui se prolonge

Si la campagne a déjà permis d’atteindre ses objectifs, la souscription reste ouverte tout au long du mois de janvier. Les dons peuvent encore être effectués en ligne, permettant à chacun de contribuer, même après coup, à la préservation de ce patrimoine communal.

Les infos pratiques

Eglise Saint-Jean-Baptiste. Dimanche 11 janvier 2026 à 16h. Place de l’Église à Châteauneuf-de-Gadagne. Tel : 04 90 38 04 78. Réserver ici

Calista Contat-Dathey