À l’aune des journées européennes du patrimoine qui auront lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre, la Ville d’Avignon organise un forum du patrimoine ce mardi 17 septembre 2024 de 9h à 17h à l’Hôtel de Ville. Cette année, le thème principal de cet évènement sera centré sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024, les journées européennes du patrimoine débarquent sur le territoire national autour des thèmes « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « patrimoine maritime ». À cette occasion, plusieurs monuments et lieux culturels inédits seront ouverts au public. En amont de cette date, la Ville d’Avignon organise pour la 10ème fois un forum du Patrimoine d’Avignon qui aura lieu ce mardi 17 septembre 2024, de 9h à 17h dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

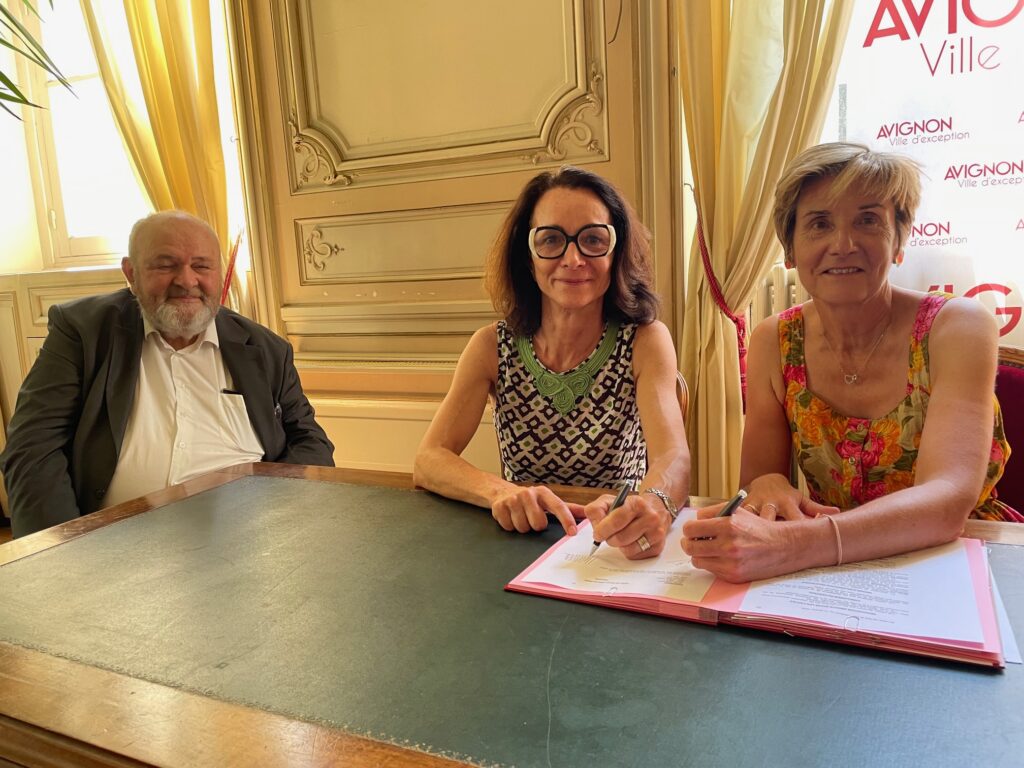

Inauguré par la maire de la ville Cécile Helle ainsi que son adjoint Sébastien Giorgis, délégué à l’attractivité territoriale et touristique, au patrimoine historique et aux grands évènements, ce forum réunira le temps d’une journée, plusieurs associations, experts et acteurs culturels d’Avignon. Le programme se déroulera tout au long de la journée en deux temps forts avec plusieurs interventions, ateliers culturels centrés autour du patrimoine de la cité papale.

Programme complet

Matinée en plénière (9h-12h30) : 9h : ouverture du forum par madame le maire

Interventions : -La révision du PSMV d’Avignon : objectifs et plannings avec le Département d’Urbanisme, Habitat, Écologie Urbaine, direction de la planification et Développement urbain.

-Les Sites Patrimoniaux Remarquables, enjeux d’un urbanisme de la quotidienneté avec François Gondran, Conseiller Architecture Chef de service, Service de l’architecture et des espaces protégés, DRAC.

-Le centre historique de Bordeaux, site du patrimoine mondial, révision du PSMV et projet du centre ancien avec Anne-Laure Moniot, Aude Chatenet, Sylvain Schoonbaert, Bordeaux Métropole.

-L’îlot Saint-Paul à Paris, un cas d’école sur les interventions en cœur d’îlots historiques avec Sébastien Cord, architecte du patrimoine, praticien et enseignant- chercheur à l’ENSA-Marseille.

Deux ateliers l’après-midi (14h-17h30)

Introduction commune aux deux ateliers : la diversité des bâtiments dans le centre historique (présentation des grandes familles de bâtis) (15 min)

Atelier 1 (1h30) animé par la cellule Site Patrimonial Remarquable (SPR) du département d’Urbanisme, Habitat et Écologie urbaine de la Ville autour de la question « Comment mener à bien un projet en site patrimonial remarquable, quelles que soient son importance et sa finalité ? »

Un PSMV est un document d’urbanisme qui s’applique aux SPR et qui a pour objet de préserver le patrimoine, de le mettre en valeur tout en permettant d’adapter la Ville – son bâti, ses jardins et ses espaces publics- à une meilleure qualité de vie et à une prise en compte des enjeux urbains d’aujourd’hui et de demain.

Cet atelier est l’occasion de partager les bonnes pratiques, de savoir qui et quand associer les différents acteurs du projet et ce qu’attendent les services pour, ensemble, mettre en place une méthodologie nécessaire à l’aboutissement d’un projet conforme au règlement et à ses objectifs.

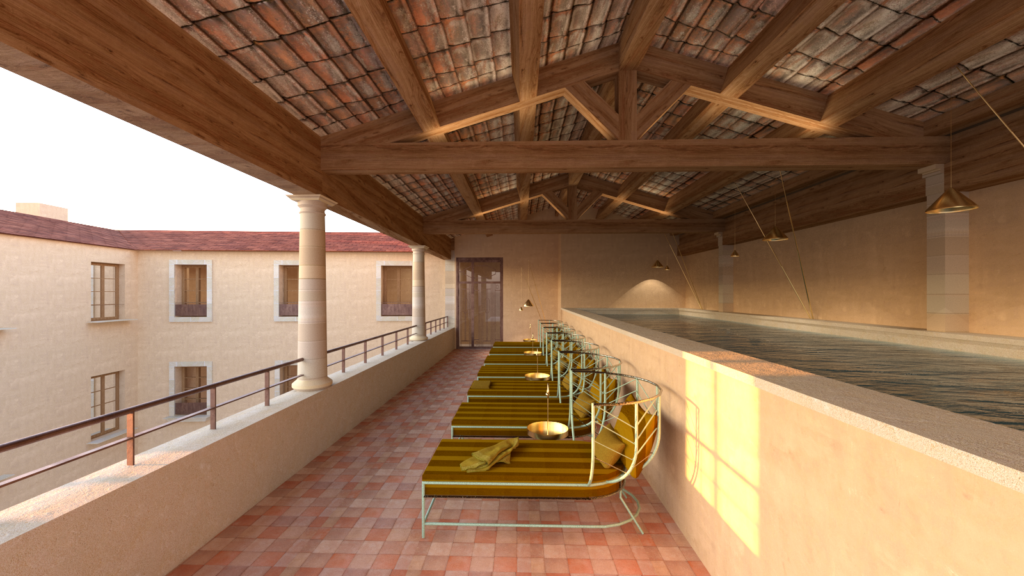

Atelier 2 (1h30) animé par l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV) et SYMOE (bureau d’étude environnement & énergie) autour du thème « Comment la démarche bioclimatique peut-elle se concevoir en Site Patrimonial Remarquable ? »

Face au changement climatique, la ville d’Avignon s’est engagée, dès 2014, dans une stratégie globale de transition. Ainsi, de nombreuses démarches telles que son Plan Local pour le Climat, son Plan Local d’Urbanisme, son plan « zéro transit, zéro degré », ses chartes de l’arbre et des espaces publics, constituent autant de « briques » visant à inscrire l’ensemble des actions menées en matière d’environnement, d’urbanisme et de mobilité dans cette stratégie vertueuse et résiliente. Dans le cadre de la révision du PSMV, nouvelle « brique » à l’édifice », la question du bioclimatisme et du patrimoine se pose aujourd’hui.

Cet atelier a pour objectif de travailler collectivement, à travers un « jeu sérieux », sur les différentes solutions en matière de bioclimatisme et les manières de les appliquer au patrimoine avignonnais. Ces réflexions seront confrontées aux résultats des diagnostics réalisés par la maitrise d’œuvre qui accompagne la ville dans la révision du PSMV (groupement interdisciplinaire autour de l’Atelier d’Architecture Philippe Prost).

Fin de journée avec la restitution des deux ateliers (30min).

Pour participer à ce forum, il suffit de remplir le bulletin d’inscription papier ci-dessous et de le renvoyer à madame Fabienne Speno à l’adresse : fabienne.speno@mairie-avignon.com.

Infos pratiques : 10ème forum du patrimoine d’Avignon. Mardi 17 septembre 2024, de 9h à 17h. Salle des fêtes de l’hôtel de ville, place de l’horloge. Inscription en remplissant le bulletin d’inscription sur ce lien.