La Ville d’Avignon va installer deux potences de protection destinées à protéger le pont Saint-Bénezet. Ces deux portiques, qui doivent être mis en place dans la nuit de jeudi afin de limiter la gêne à la circulation, devraient permettre de mieux protéger le célèbre pont médiéval d’Avignon des chocs des véhicules de plus de 3,20 mètres de hauteur.

En effet, ces dernières années l’ouvrage d’art gothique datant du XIIe siècle a été régulièrement percuté par des poids lourds (5 fois en 3 ans dont 2 fois en février dernier), entrainant de coûteuses réparations ainsi que d’importantes difficultés de circulation.

Bloquée jusqu’alors par les ABF (Architecte des bâtiments de France), très réticents à voir apparaître un dispositif de ce type à proximité d’un monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco, cette installation va donc enfin voir le jour.

Concrètement, dans le sens Le Pontet/Avignon, la potence sera installée à 80 mètres en amont du pont. Le second portique, dans le sens Avignon/Le Pontet, sera lui implanté 150 mètres avant le pont.

Le coût de l’opération d’acquisition, de la pose ainsi que des marquages au sol s’élève à 104 000€. Les potences ont été réalisées par l’entreprise Lacroix, spécialiste dans les équipements de signalisation routière, alors que la pose sera assurée par la société Midi Traçage.

9 février 2026 |

Ecrit par le 9 février 2026

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

Le château de Thézan, à Saint-Didier, va ouvrir ses portes pour la première fois à partir du samedi 4 juin prochain avec une exposition de l’artiste Etienne Viard.

Le château de Thézan, situé à Saint-Didier, n’a jamais pu accueillir de public. Après 20 ans laissé partiellement à l’abandon, la bâtisse et son parc ont été rachetés par Pierre de Beytia et Emmanuel Renoux, deux passionnés de vieilles pierres, de mobilier, d’objets d’art, ainsi que de beaux jardins.

« Depuis avril 2019, nous travaillons à maintenir le château et à redonner au domaine sa splendeur afin de pouvoir partager ce joyau de Provence avec le public, habitants du village de Saint-Didier et des alentours mais aussi avec les touristes et autres passionnés qui s’intéressent au réveil de la belle endormie du Comtat Venaissin », explique Emmanuel Renoux.

Un château du XIIème siècle

Situé face à l’église de la commune, le domaine qui s’étend sur 4000m² de planchers, 1,4ha de terrain clos, et 3,5 ha de terres agricoles s’est révélé être un véritable challenge pour ses deux acquéreurs. Évoqué pour la première fois dans des archives en 1159 sous le nom de ‘Villa de Saint-Didier – Villa Sancti Desiderii’, le bâtiment a servi de résidence principale, puis d’établissement de santé.

À la fin des années 1980, la clinique ferme ses portes. Le château et ses jardins sont alors faiblement maintenus jusqu’à être laissés complètement à l’abandon en 2016 avant d’être acquis trois ans plus tard par Pierre de Beytia et Emmanuel Renoux.

Une exposition pour inaugurer l’ouverture au public

Afin de marquer cette réouverture au public, le château provençal va accueillir une exposition. Quoi de mieux que de choisir un artiste ancré dans le Vaucluse pour inaugurer ce bien patrimonial ? C’est donc Etienne Viard, qui vit et travaille entre le département et la capitale, qui va exposer ses sculptures.

Dans les jardins du château, les visiteurs pourront donc se balader librement entre 12 œuvres. Il sera possible de visiter cette exposition à partir du samedi 4 juin prochain, et ce, jusqu’au 18 septembre.

Du 4 juin au 18 septembre. Ouverture les lundis, samedis et dimanches, ainsi que les vendredis au mois d’août. De 10h30 à 13h et de 15h à 18h30. Fermeture les 25, 26 et 27 juin. 4€ (tarif réduit : 3€). 58 Rue du Château. Saint-Didier.

V.A.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

Voilà plus de 15 ans que l’hôtel des Monnaies était inoccupé. Pourtant, les projets n’ont pas manqué pour cet édifice, le plus italien des bâtiments d’Avignon, situé si stratégiquement en face du palais des papes. Celui-ci semble être enfin le bon grâce à un groupe hôtelier lyonnais qui va également porter un projet de résidence hôtelière au 33 place des Corps-saints. De quoi créer 62 chambres et 40 emplois via un investissement de 15M€.

La Ville d’Avignon et le groupe é-hôtels viennent de signer la promesse de vente de l’hôtel des Monnaies, ainsi que celui de Niel adjacent, situés place du palais des papes. Le groupe hôtelier indépendant lyonnais, qui compte déjà plusieurs établissements dans la capitale des Gaules ainsi qu’un à Toulon, souhaite aménager un hôtel avec bar-restaurant, espaces bien-être et salle de réunion d’une capacité de 40 chambres.

« C’est un moment important pour Avignon avec l’aboutissement de ce projet, se félicite Cécile Helle, maire d’Avignon, car ce joyau de notre patrimoine, va enfin pouvoir rouvrir ses portes après une trop longue fermeture de plus de 15 ans. »

Il faut dire que depuis le transfert du conservatoire de musique et de danse vers l’ancien palais de justice près de la place Pie en 2007, l’édifice, classé depuis 1862 et inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco, est resté désespérément vide.

Les projets n’ont pourtant pas manqué afin de réinvestir cet ensemble de près de 1 500m2 (635m2 pour l’hôtel des Monnaies et 798m2 pour celui de Niel).

Une succession de projets avortés

Ainsi en 2009 déjà, l’ancienne municipalité de Marie-Josée Roig avait annoncé en grande pompe la vente du site pour 3M€ au groupe britannique Art’Otel. Cette filiale de Park Plaza Hôtel souhaitait aménager un hôtel 4 étoiles de 27 chambres comprenant aussi un restaurant panoramique sur le toit, un bar ‘lounge’, un grand salon ainsi que la création d’un atrium intérieur avec une toiture en verre afin de compenser le manque de lumière provenant de la façade aveugle baroque datant de 1619. L’ensemble, décoré par le couturier japonais Kenzo, devait être inauguré en 2012, après 2 ans de travaux.

Les contraintes architecturales du lieu (ndlr : notamment l’absence de fenêtres extérieures en 1er et 2e étage de la façade principale) semble avoir eu raison du projet dont le peu de chambres a aussi mis à mal sa viabilité économique.

Toujours inoccupé en 2013, l’ancienne équipe municipale envisage alors la création d’une œnothèque régionale des Côtes-du-Rhône proposant des ateliers oenogastronomiques. Une opération menée en complément du réaménagement de l’ancienne banque de France (hôtel Calvet de la Palun), située à quelques dizaines de mètres, dans le cadre du projet ‘Carré du Palais’ d’Inter-Rhône, l’interprofession des vins de la Vallée du Rhône.

Il est alors aussi prévu que l’hôtel des Monnaies héberge un restaurant, un café glacier, une boulangerie-pâtisserie, une librairie gastronomique, des espaces culturels et une résidence para-hôtelière ou des logements (situés eux, plutôt vers la partie Ouest et la rue de la Balance). Le tout devant être opérationnel en 2015…

Nonobstant ce nouveau revers, le cabinet de Marie-Josée Roig imaginera même métamorphoser l’endroit en musée d’une grande maison de cristallerie française de luxe (très probablement la maison Lalique).

Retour à la vie estival

Malgré tout, le bâtiment commandité en son temps par le cardinal Scipion Borghese, légat du pape Paul V, reprend vie ponctuellement durant le festival. En servant de base arrière au Off pendant quelques années ou en accueillant des spectacles du In comme en 2014 avec le spectacle déambulatoire ‘Dire ce qu’on ne pense pas dans des langues qu’on ne parle pas’ d’Antonio Araujo (voir photo ci-dessous).

Avec l’arrivée de la nouvelle municipalité en 2014, la commune relève à nouveau le défi. En 2016, elle lance un appel à projet pour abriter une boutique Hôtel comportant une trentaine de chambres tout en aménageant une ‘maison des avignonnais’ abritant un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), outil de connaissance de l’environnement et du cadre de vie sur un espace de 350m2 environ. Un investissement de 1,1M€ financé par le prix de la vente de hôtel des Monnaies et de l’hôtel de Niel au promoteur hôtelier pour un montant de 2,3M€.

Enfin la bonne ?

Deux ans plus tard, c’est le projet porté par Bruno Donchegay qui est retenu parmi les quatre candidatures reçues. Ce dernier, déjà propriétaire de l’hôtel du palais depuis une vingtaine d’années et du restaurant le Lutrin, situés juste à côté, souhaite réaliser un hôtel 4 étoiles. Un investissement de 3,8M€ plus 2,2M€ pour l’achat des bâtiments auprès de la Ville.

« La gageure est de lier les deux hôtels qui ont été bien abimés par les aménagements successifs dont ceux de l’école et du conservatoire de musique dans les années 1990 », expliquait alors l’architecte avignonnais Jean-Paul Cassulo chargé du projet avec l’agence lyonnaise Reppelin et Lardin architectes et le bureau d’études avignonnais IGBAT.

Dans ce cadre, il est prévu de redonner ses anciens volumes au bâtiment profondément modifié au fil du temps. Un atrium, couvert par une fine verrière, doit être le point central autour duquel tourne l’ensemble du projet (voir photo ci-dessous).

Une interconnexion entre les deux hôtels doit aussi permettre de créer un passage semi-public entre la place du Palais et la rue de la Balance via un ascenseur alors que Citadis est chargé d’aménager le futur CIAP de 255m2 qui présentera l’histoire architectural et les futurs projets urbains de la cité des papes à horizon 2030-2040.

Au final, le projet table sur la création de 34 chambres de 20 à 40 m2, proposées entre 180€ et 240€ la nuit. Le début des travaux est alors annoncé avant la fin de l’année 2018 pour une livraison espérée dans le courant du 1er trimestre 2020. Mais patatras… Faute de garanties financières suffisantes, ce projet s’ajoute à son tour à la longue liste des dossiers inaboutis.

Par ici la monnaie

C’est à ce moment là qu’entre en scène VPA (Vaucluse Provence attractivité). En contact avec les responsables du groupe é-hôtels, l’agence de développement économique du Conseil départemental de Vaucluse les met en relation avec la ville d’Avignon en recherche d’un nouveau partenaire.

« Nous avons été mis en contact par VPA au moment où Marianne Borthayre et Jean-Luc Mathias, les fondateurs du groupe hôtelier indépendant, prospectaient dans le Vaucluse », confirme Cécile Helle qui, au passage, abandonne l’idée du CIAP, afin d’augmenter le nombre de chambres afin de raffermir la viabilité économique du dossier.

Ces passionnés d’architecture et de patrimoine sont rapidement séduits par l’endroit qui dispose de la façade la plus italienne d’Avignon. Eux, qui donnent une nouvelle vie à des lieux au passé déjà riche sont donc prêts à se lancer dans l’aventure comme ils l’ont déjà fait notamment dans le cœur de Lyon avec le ‘Collège hôtel’ en 2003 ou le ‘Fourvière hôtel’ en 2015 dans un ancien couvent du XIXe siècle (voir photo ci-dessous).

La philosophie du groupe ? Des emplacements exceptionnels, la valorisation d’un patrimoine architectural et une hôtellerie à thème.

« On nous parle de l’accessibilité, explique Jean-Luc Mathias, mais si c’était à proximité de l’autoroute tout le monde l’aurait déjà fait. C’est parce que c’est impossible que nous relevons le défi. »

Pour la ville, l’enjeu est de taille car il s’agit avant tout de redonner vie à un édifice qui fait directement face au palais des papes et à ses 650 000 visiteurs annuels (hors années Covid).

Une philosophie qui séduit la Ville

« L’objectif est de renforcer l’attractivité touristique d’Avignon tout en magnifiant son patrimoine » insiste la maire qui estime également que « la ville manque d’hôtels de charme offrant une expérience unique avec des chambres qui vous font ressentir l’Histoire et la culture de la ville où elles sont implantées. »

« Le groupe propose une hôtellerie personnalisée, originale sans jamais être excentrique et révélant un minimalisme assumé, dans laquelle le client est au cœur des préoccupations, confirme la communication d’é-hôtels. Des lieux imaginés pour faire vivre à ceux qui y séjournent des expériences sensorielles de chaque instant et des moments d’émotions. »

La municipalité de la cité des papes a été aussi séduite par la taille humaine du groupe qui privilégie également la qualité de vie pour ses employés. « Nous mettons en place une philosophie nouvelle dans l’hôtellerie, précise Jean-Luc Mathias, car il n’y a pas que les niveaux des rémunérations. Il y a aussi le confort de travail, la possibilité de disposer de week-end de temps en temps ou bien encore de ne pas travailler en continu. » Les 40 futurs salariés devraient donc disposer de conditions optimales dans un lieu d’exception.

2 pour le prix de 1

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la municipalité a su également convaincre les repreneurs de l’hôtel des Monnaies de se porter acquéreur du 33, place des Corps-Saints acquis par la Citadis en 2016 auprès de l’Etat dans le cadre de la concession d’aménagement du centre-ville.

C’est là qu’é-hotels va également réaliser une résidence hôtelière d’une capacité de 22 chambres qui permettra de retrouver la liaison entre l’église des Célestins, récemment restaurée par la Ville d’Avignon, le rez-de-chaussée de l’immeuble et la Chapelle Saint-Michel.

« Ce seront ainsi, au total, à partir de 2025, plus de 60 chambres d’hôtel supérieures qui accueilleront tourisme d’affaire et de loisir », se félicite Cécile Helle ravie aussi de voir « des investisseurs qui croient à la dynamisme de ce territoire. »

« Ce projet double, avec un positionnement dans la ville qui invite à y déambuler, nous conforte dans la stratégie de cheminement que nous avons créé jusqu’au palais des papes », poursuit-elle.

Porté par ‘Mise en œuvre’, société rattachée au groupe hôtelier è-hôtel, la transaction s’élève à 2,3M€ pour l’acquisition de l’hôtel des Monnaies et l’hôtel de Niel (selon l’évaluation réalisé par France domaine en septembre dernier) et 700 000€ pour l’immeuble du 33 place des Corps-Saints.

Pour ce dernier, l’accord s’accompagne d’une mise à disposition de la chapelle Saint-Michel par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique de droit commun d’une durée de 50 ans et d’une redevance annuelle de 2 500€ pour le compte de la municipalité. Au terme du bail, le repreneur sera tenu de remettre gratuitement l’ensemble immobilier réhabilité à la ville, en bon état d’entretien et d’utilisation. Tous les travaux ayant pu être réalisés resteront propriété de la ville sans que le preneur ne puisse réclamer une quelconque rétribution.

« Les travaux devraient démarrer début 2023 pour une ouverture des deux sites début 2025 », espère Marianne Borthayre dont le groupe va investir 15M€ pour l’achat et les chantiers des deux lieux. Une inauguration que la ville souhaite à l’occasion du dispositif ‘Avignon, Terre de Culture 2025’.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

La nouvelle, jalousement gardée jusqu’alors, devrait faire l’effet d’une petite bombe mais il était difficile de la cacher plus longtemps. Le Conseil régional d’Occitanie vient de s’offrir le pont d’Avignon afin de ‘booster’ sa politique touristique dans sa partie Est. L’ouvrage d’art médiéval de la cité des papes datant du XIIe siècle va ainsi être très prochainement démonté pour être installé, à quelques centaines de mètres seulement, à Villeneuve-lès-Avignon au pied de la tour Philippe-le-Bel. Il constituera le maillon phare d’un ‘Bridge tour’ comprenant notamment le pont du Gard ainsi que Pont-Saint-Esprit.

« Nous avions été sollicités pour participer au financement de la LEO (Liaison Est Ouest) afin de faciliter le contournement d’Avignon, explique la région Occitanie. Mais franchement quel intérêt de réaliser un équipement qui pourrait servir aux gens à mieux se déplacer, aller à leur travail, permettre le développement économique de leur territoire et donner du travail à leurs enfants ? »

« En revanche, dès que l’on a su qu’il était possible de réaliser cette opération nous n’avons pas hésité une seconde, poursuit le Conseil régional d’Occitanie. Pensez donc : un projet hors de prix qui nous permet de nous offrir un pont qui ne sert à rien en ne rejoignant aucune rive l’une à l’autre. Nous n’avons pas tergiversé longtemps car une telle occasion ne se présente pas tous les jours. »

« On avait entendu dire qu’il y avait quelque chose après Remoulins. »

A la découverte du Gard avignonnais

Pour en arriver là, les obstacles n’ont cependant pas manqué. « Nous ne savions pas que notre région allait si loin, reconnaît-on à Toulouse. Heureusement, le département du Gard nous a beaucoup aidés pour mener à bien ce projet. »

« Nous n’avons aucun mérite, précise-t-on humblement du côté de l’institution départementale basée à Nîmes. On avait entendu dire qu’il y avait quelque chose après Remoulins, alors nous n’avons pas été trop surpris quand nous avons découvert le Gard avignonnais. Après, sincèrement, nous ne savions pas qu’il y avait autant de gens là-bas et en plus ils parlent la même langue que nous ! A notre décharge, il faut reconnaître que franchement cela prête à confusion : ’la cité des papes’. Du coup, nous on a toujours cru que c’était l’Italie. »

Vers une extension du plan faubourgs ?

Bien que le montant exact de la transaction ait été tenu secret, l’opération est particulièrement ‘juteuse’ pour Avignon, En se séparant de l’un de ses joyaux patrimoniaux, la municipalité de la cité des papes va être financièrement en mesure de déployer le ‘Plan Faubourgs’ sur tout son territoire. Mieux, pour ne pas jouer les radines, elle propose d’étendre son projet à l’ensemble du Grand Avignon. Pour cela, elle envisage d’offrir une trottinette électrique à chaque habitant de l’agglomération. Et pour ceux qui auront le Rhône à traverser, ils devraient être équipés de pédalos électriques.

De l’autre côté du Rhône, le transfert du pont Saint-Bénezet d’une rive à l’autre ne semble pas poser de problème pour Villeneuve-lès-Avignon. Bien au contraire.

« Nous, explique-t-on du côté de la cité cardinalice, on est comme les autres communes gardoises du Grand Avignon et du Gard rhodanien : entre Occitanie et Provence on ne sait plus trop où l’on habite. Du coup, cela nous arrange quand ce sont les autres qui prennent des initiatives, cela nous évite de prendre le risque d’avoir à le faire. »

« Nous sommes à 100% à l’origine de cette opération, confirme la région Occitanie. Le canton de Villeneuve ne nous a rien demandé mais cela nous permet d’enfin réaliser un investissement dans cette zone. Un territoire parmi les plus contributeurs en matière fiscale dans lequel nous n’investissons jamais. Sincèrement, nous avions peur que cela commence à se voir, alors avec ce projet on est tranquille pour longtemps maintenant. On va pouvoir continuer à percevoir leurs impôts pour 50 ans au moins ! »

Bénédiction des Architecte des bâtiments de France

Mais pour mener à bien un tel dossier, il a fallu auparavant recevoir l’indispensable bénédiction des ABF (Architecte des bâtiments de France). « Cela faisait des années que nous nous obstinions à refuser systématiquement l’installation d’un disgracieux portique de protection afin d’éviter que les poids lourds ne viennent percuter ce patrimoine de l’humanité. Quelle idée de faire si laid alors qu’il est plus facile de restaurer régulièrement. »

Toutefois, en raison de la multiplication des coûts de réparation suite à des accidents impliquant des camions venant endommager l’ouvrage d’art médiéval datant du XIIe siècle (5 fois en 3 ans dont 2 en février dernier) la décision de mettre en place ces ‘horribles’ portiques a finalement été prise. Ces derniers devant être installés à partir de juin prochain.

« Quand deux solutions s’offrent à nous, nous choisissons toujours celle qui coûte le plus cher. »

« Mais s’il n’y a plus de pont, plus besoin de portiques, s’enthousiasment les gardiens du patrimoine. Alors quand nous avons eu vent du projet de transfert vers la partie Occitane du Rhône, nous avons sauté sur l’occasion. Car, par principe, quand deux solutions s’offrent à nous, nous choisissons toujours celle qui coûte le plus cher puisque ce n’est pas nous qui payons. »

Seul regret pour les ABF, avec le déménagement du pont Saint-Bénezet « nous allons perdre le portique qui permettait de protéger jusqu’alors le pont Daladier, une merveille de l’art crypto-gothique qui, bientôt, sera sous l’intolérable menace des poids lourds. »

Le début d’un vaste jeu de chaise musicale ?

En tout cas, ce transfert semble avoir donné des idées à d’autres collectivités. Ainsi la ville de Nîmes, lassée d’être la cible des mouvements animalistes, aurait proposé d’échanger les arènes contre le théâtre antique d’Orange. « Cela n’a que des avantages : on reste dans la romanité et on se débarrasse des anti-corridas », se félicite-t-on au sein de la municipalité gardoise.

Du côté de la cité des princes, on est tout aussi enthousiaste à cette idée : « Nous pourrons étoffer notre offre touristique en proposant une féria d’Orange inédite. Cela donnera aussi un coup de fouet aux prochaines éditions des Chorégies. »

Ayant appris la nouvelle, Roberto Alagna, qui a toujours affiché sa fidélité à la scène du plus vieux festival lyrique de la planète, prendrait déjà secrètement des cours de ‘muleta’ dans une manade en Camargue afin d’être le premier ténor au monde à jouer Carmen face à un véritable taureau de Miura.

Déconstruction patrimoniale

Même à Paris, lassée par plus de 130 ans de présence de la dame de fer, la ville Lumière entend passer à autre chose. Elle souhaite ainsi échanger les 330 mètres de la Tour Eiffel contre les 260 mètres de celle d’Aramon.

« La Tour Eiffel, avec tout son métal qui ne sert à rien, c’est comme l’automobile : il est temps de passer à autre chose, explique la mairie de Paris. Désormais, il est temps de ‘déconstruire’ la capitale. Et n’y a-t-il pas plus beau symbole, à l’aune des Jeux olympiques, que de recycler le formidable héritage industriel français des années 1970 ? » Le transfert de ce symbole révolu de la production d’électricité via les énergies fossiles mis en service en 1977 et mis à l’arrêt en 2016 devrait être mené à bien pour Paris 2024.

Pour sa part, la ville d’Aramon, soutenue par la CNR (Compagnie nationale du Rhône), compte recycler l’ouvrage de Gustave Eiffel en phare géant pour la navigation des péniches sur le Rhône. « Avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces on est jamais assez prudent, mais vu la hauteur de l’édifice on devrait avoir un peu la marge », précisent les deux partenaires.

Châteauneuf-du-plug ?

Enfin, particulièrement séduite par ‘Le Tree’, l’œuvre équivoque de l’artiste Paul Mc Carthy qui avait fait l’objet d’une controverse lors de son exposition sur la place Vendôme à Paris pendant la Fiac 2014, la commune de Châteauneuf-du-Pape entend elle aussi mener sa révolution patrimoniale.

Pour cela, elle envisage de substituer les ruines de son château qui domine son vignoble depuis près de 800 ans, par l’œuvre, mi-sapin gonflable mi-sextoy, du célèbre plasticien américain. Ce dernier, grand amateur de Châteauneuf, devant installer les restes du château castelpapal dans sa propriété de Los Angeles et transformer le donjon en une immense cave à vin.

Anticipant la polémique le maire de Châteauneuf-du-Pape s’agace pourtant déjà : « avec cette œuvre, les gens verront ce qu’ils auront envie de voir : un sapin, un sextoy ou même une soucoupe volante* ! On s’en fout, ce qui compte c’est que l’on se soit débarrassé de cette tour, symbole phallique d’une époque patriarcale révolue. »

Mis dans la confidence, le Syndicat des vignerons de la plus vieille AOC de France plancherait déjà sur la création d’une bouteille en forme de plug pour remplacer celle avec les armoiries traditionnelles gravées sur le col depuis 1937 ou la mitrale apparue au début des années 2000.

Les lamentations du département de Vaucluse

Enfin, à la tête du département de Vaucluse, bien que peu favorable à ce grand chamboulement patrimonial, on semble se résigner à ces bouleversements : « Ici, on n’aime pas changer les habitudes. Pour preuve, 3 de nos 5 derniers présidents ont été élus au bénéfice de l’âge. Il faut déjà qu’on s’habitue à avoir une femme à la présidence pour la première fois depuis plus de 230 ans alors voir tous ces monuments déménager… Mais bon, on va suivre quand même le mouvement bon gré mal gré. » Le Département serait déjà en négociation très avancée avec la municipalité de Jérusalem pour ‘troquer’ sa partie du palais des papes contre le mur des lamentations.

*Pour rappel, la municipalité de Châteauneuf-du-Pape est la seule commune au monde à avoir pris un arrêté interdisant le survol, le décollage et l’atterrissage des soucoupes volantes sur l’ensemble de son territoire. Un arrêté pris le 25 octobre 1954 par Lucien Jeune alors maire de Châteauneuf.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

Une solution inédite vient de voir le jour en Vaucluse. Expertim-data du cabinet Sud expertise propose un bouquet complet de services destinés à valoriser le patrimoine immobilier relevant du domaine privé des communes.

On ne peut gérer correctement que ce que l’on connaît bien. « Valoriser, c’est un métier », nous confie Jérôme Liffran, expert immobilier près de la Cour d’appel de Nîmes, expert pour le Barreau d’Avignon (MIA) et fondateur de la solution Expertim-data. « La solution que nous proposons est unique au niveau national », abonde le directeur du développement et financier Olivier Gisclon, qui s’est notamment illustré dans le secteur bancaire suisse.

Le patrimoine constitue un réel enjeu financier pour les collectivités : il coûte cher à entretenir. Mettre en place une gestion active de son patrimoine immobilier permet aux élus de rationaliser le parc, d’offrir le meilleur service au meilleur endroit, tout en dégageant de réelles marges de manœuvre. La solution Expertim-data répond également à des obligations règlementaires et des recommandations de la Cour des comptes telle que l’attribution d’un numéro d’inventaire unique à chaque bâtiment.

Dans un environnement budgétaire de plus en plus contraint, les deux associés et amis depuis plus de vingt ans ont mis sur pied une application entièrement sécurisée, disponible sur web et mobile. Un outil d’aide à la prise de décision pour des projets d’acquisition, de prise à bail immobilière, des opérations de cession et bien d’autres. Les rendez-vous de prospection se suivent avec les DGS (Directeur général des services) et les maires des communes vauclusiennes. Et pour cause, le service proposé est de l’aveu de son fondateur « le plus complet et professionnel ».

Moyennant un forfait mensuel dépendant du nombre de biens à évaluer, et un contrat signé pour trois années (renouvelable), l’équipe procède à l’inventaire total ou partiel, puis la valorisation du patrimoine immobilier des communes. Parmi les services proposés : inventaire et identification des biens avec les services communaux ; calendrier des opérations expertales ; visite des biens et valorisation donnant lieu à un rapport d’environ 40 pages de rédactionnel et environ 150 pages d’annexes (avec photos). Avantage non négligeable pour les contrôleurs de gestion, les rapports sont téléchargeables via ordinateurs ou portables sous forme de tableur Excel. Via un accès dédié, chaque commune peut suivre l’avancement de son dossier en temps réel.

« A la base, il s’agissait d’un outil de travail pour me simplifier la vie et être plus efficace. J’avais mis en place des process pour mes expertises dans le cadre de mon activité », explique Jérôme Liffran dont la légitimité se résume à 20 ans d’expérience et des centaines d’expertises au compteur. Une simple organisation interne de travail qui se mue rapidement en un concept à la pointe de la technologie. Après avoir exposé le projet dans les grandes lignes à Olivier Gisclon, ce dernier y voit une opportunité prometteuse et rejoint l’aventure. « Il répond vraiment à un besoin du marché. On ne vient pas vendre quelque chose à des gens qui n’en ont pas besoin », précise ce dernier.

Remettre de la cohérence entre public et privé

Par un inventaire, réalisé main dans la main avec les services, les immeubles sont répertoriés et classés domaine public ou domaine privé de la commune. En effet, si la destination est un paramètre important pour les classifier, il n’en demeure pas moins que ce qui fait foi est l’affectation. Au fil des décennies, certains immeubles ont pu changer de destination, sans pour autant que leurs affectations aient été modifiées.

A titre d’exemple, une bibliothèque communale transformée en appartement, sans tenir compte de l’affectation. « C’est une règle de droit. Un bâtiment public doit garder une affectation publique. Identifier les incohérences factuelles permet à la commune de modifier les affectations de ces immeubles et, ainsi, de remettre en conformité affectation/destination », explique Jérôme Liffran.

Obligation réglementaire et besoin économique

La collectivité connaît la valeur réelle de son patrimoine (obligation de la Cour des comptes) et le contrat renouvelé donne droit à des actualisations de valeurs sur simple demande. Les surfaces relevées le sont par un expert inscrit sur une liste de cour d’appel, donc font foi et peuvent servir à faire des économies de postes.

Un exemple concret : un contrat de nettoyage d’un bâtiment signé pour un marché de 1.500m² alors qu’il a été relevé seulement 1.284m². Le prix de la prestation ne sera de facto plus le même. L’inventaire donne des informations précises sur les surfaces des bâtiments, mais également les dates et mode d’acquisition, le prix d’achat, leur occupation, l’état de vétusté, ainsi que leur régime juridique.

Traçabilité des responsabilités en cas d’accident

En cas de problème constaté sur un des biens (toiture effondrée, terrasse menaçant de tomber, squat, etc.), les services identifiés dans la collectivité reçoivent une alerte par mail jusqu’à ce que le problème soit réglé ou sur demande d’arrêt d’envoi des alertes. Quand les personnes concernées, et destinataires de cette alerte, se connectent, le serveur dédié et sécurisé Expertim-data garde une trace de la date de connexion et de l’adresse IP des personnes qui se sont connectées et en ont eu connaissance. La solution se présente ainsi comme un outil de prévention en matière de responsabilité pénale des gestionnaires et notamment des maires. « Même si le maire reste pénalement responsable, la traçabilité témoigne de toutes ses actions entreprises ainsi que de sa proactivité », explique Jérôme Liffran.

Tarification avantageuse

Les collectivités peuvent faire appel aux services domaniaux pour évaluer leur patrimoine, « mais force est de constater que ces services ne procèdent pas avec la même rigueur que les experts judiciaires, peu nombreux et sélectionnés pour leurs compétences professionnelles et leurs expériences », souligne Jérôme Liffran. Or, le coût d’une expertise effectuée par un expert judiciaire varie de 2500 à plus de 8.000€ en fonction du type de bien et de la complexité juridique du dossier (emphytéose, baux à construction etc.).

« Le forfait mensuel, que nous proposons, permet de lisser le coût de l’intervention de l’expert judiciaire, puisque de l’option choisie dans le forfait annuel, par tranche de 5 biens (1 à 5, 5 à 10, 10 à 15 etc.) le coût du rapport devient invariable et bénéficie d’une tarification optimisée. Schématiquement, plus on a de biens à valoriser, plus le coût unitaire du rapport est bas », explique le directeur financier. Une tarification qui permet in fine une gestion souple de sa trésorerie, une sécurité au niveau du prix et une planification des paiements.

150 mairies vauclusiennes ont reçu une communication présentant les avantages de la solution Expertim-data. Outre les collectivités publiques, la solution se met également à la disposition des professionnels de la gestion immobilière, des mandataires judiciaires ou de la protection des majeurs.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

Les travaux de restauration du palais des papes viennent d’avoir les honneurs du journal télévisé d’hier soir de TF1. Dans un reportage de 3 minutes diffusé dans sa rubrique ‘Grand format’, la première chaîne d’Europe a présenté ce chantier débuté au printemps 2020 par le Conseil départemental de Vaucluse. L’opération, d’un montant de 5,82M€, est mené en deux tranches. Elle comprend notamment la sécurisation des merlons de la chapelle Benoît XII (déjà réalisée) ainsi que la restauration de la tour de la Campane et celle de l’aile des Familiers.

Il restera, à partir de 2023, à mener la seconde étape de la restauration du palais des papes, celle consacrée à la chapelle pontificale Benoit XII. Autant d’opérations vitales pour redonner tout son lustre au plus grand palais gothique du monde, classé aux Monuments Historiques depuis 1840 ainsi qu’au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1995.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

« Tu peux perdre 5 cartes, pas 15. Tu peux perdre 6 cartes, mais pas 15 non. Tu peux perdre 7 cartes, mais pas 15. » Si Jeff Tuche avait écho de la série de casses du pont d’Avignon, la tirade prendrait une toute autre dimension. A chaque impact sur le joyau du patrimoine, à chaque pierre qui se détache, c’est notre fierté provençale qui prend un coup.

Doit-on le rappeler ? Edifié à partir du 12e siècle, porteur de légende, patrimoine Mondial de l’Unesco, secteur sauvegardé, emblème international… Et maintes fois lacéré, éventré par des engins massifs à 4 roues, très souvent prompts à la fuite. Un camion heurte le pont d’Avignon en avril 2019, 185 000€ de réparation et plus d’un mois de travaux, juste avant le festival d’Avignon. Un camion le heurte en avril 2021, 132 000€ de réparation et des semaines de travaux. En deux ans, le monument a subi quatre collisions de poids lourds, la dernière le 19 avril.

L’interdiction des poids lourds sur les boulevards de la Ligne et du Rhône a toujours été stipulée, il semblerait que le message ne soit pas imprimé correctement. Pour pallier le problème, deux grands panneaux jaunes viennent de faire leur apparition. « Poids lourds interdits, obligation de faire demi-tour », peut-on y lire. Un message qui s’adresse aux camions provenant de Courtine ou du Gard ou bien de la voie rapide Avignon-Carpentras.

Animées par la seule volonté de préserver notre patrimoine, les solutions ne manquent pourtant pas. Un portique au niveau de la rue du docteur Pons, pour que les camions dévient sur St Lazare ? Un autre au niveau de l’enseigne Biocoop, pour que les camions dévient vers le parking des italiens et la rue du docteur Pons ? Un autre au niveau du pont Daladier, pour une déviation vers les allées de l’Oulle ? Que dire d’une barrière ne laissant passer que les deux roues entre les voies entrantes et sortantes de la porte de l’Oulle ?

A moins que ce nouveau mobilier ne soit considéré comme disgracieux ? Si la ‘disgrâce’ nous épargne l’extinction de notre pont, laissez-nous donc être ingrats et laids.

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

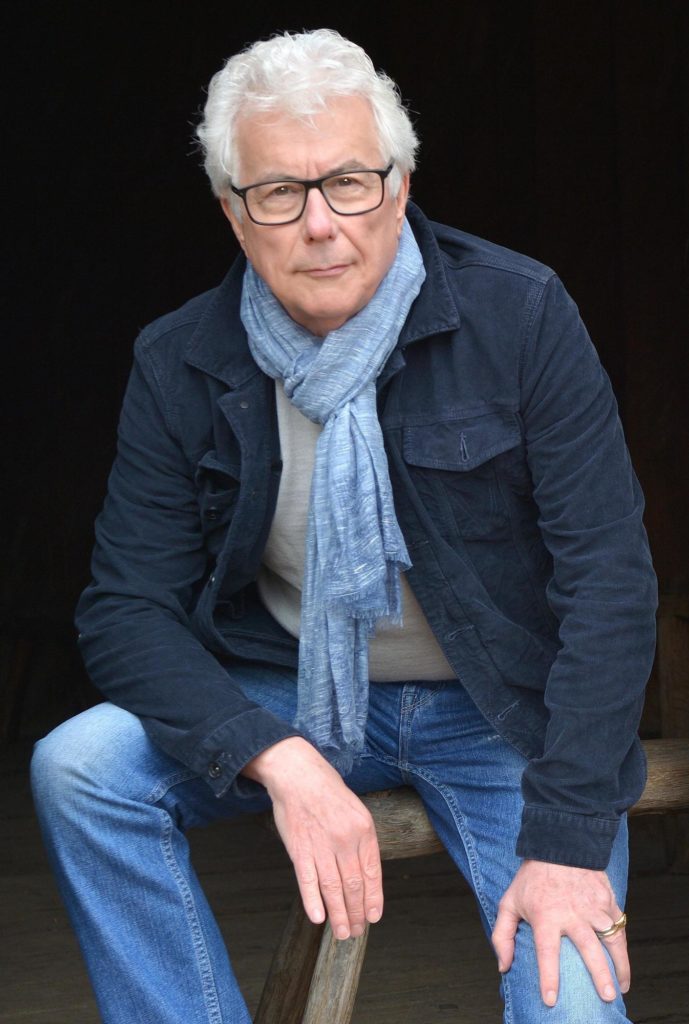

Bouleversé par l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris en avril 2019, l’écrivain britannique Ken Follett a reversé – via la Fondation du patrimoine – l’intégralité des droits d’auteur de son livre “Notre-Dame” pour financer des travaux de restauration et de sécurisation d’une autre cathédrale : celle de Dol-de-Bretagne. Montant du don : 148 000€.

« Je suis heureux d’apporter mon soutien à la Fondation du patrimoine, et à la conservation et la rénovation de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne » a indiqué le gallois Ken Follett. « J’aime beaucoup l’ouest de la France, où je me rends régulièrement en villégiature et pour mes recherches. Il me tarde de suivre l’évolution du projet et de voir comment l’argent va être réinvesti. » L’auteur à succès avait annoncé en 2019 son intention de verser les droits d’auteur de son futur ouvrage, écrit en hommage à Notre-Dame de Paris. Celui-ci s’est vendu à travers le monde à plus de 113 000 exemplaires. « Ces bâtiments anciens m’ont inspiré pour écrire Les Piliers de la terre, le roman le plus lu de mon œuvre. » Dans ce roman historique paru en 1989 et vendu à 15 millions d’exemplaires à travers le monde, se tient en fil rouge la construction de la cathédrale (fictive) de Kingbridge, au sud de l’Angleterre.

Un peu d’histoire

Il faut remonter quelques siècles pour comprendre la genèse de cet édifice, dans ce bourg breton qui aujourd’hui compte quelques 6 000 habitants, situé à équidistance du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo. En 548, Saint Samson de Dol, moine évêque de Cardiff au Pays de Galles, fonde à Dol un monastère. En 555, le roi de Bretagne Judual transforme ce monastère en évêché, Dol-de-Bretagne devenant ainsi l’un des neuf anciens évêchés de Bretagne. Au 9ème siècle, Nominoë, roi breton, élève Dol en archevêché, statut qui perdurera jusqu‘au 11è siècle. Les rois de France s’y opposent alors… Il faudra attendre Napoléon III (19è siècle) pour que la Bretagne retrouve son statut d’archevêché, avec Rennes pour siège.

La cathédrale actuelle a été bâtie sur les ruines de la cathédrale romane, incendiée en 1203 par Jean sans Terre, roi d’Angleterre. Elle est entièrement reconstruite en granit dans le style gothique normand. En raison de son prestige et de sa situation aux Marches de la Bretagne et de la Normandie, la ville épiscopale a en effet fréquemment subi des mises à sac et incendies. Elle s’est entourée dès le 13è siècle de remparts, en partie préservés aujourd’hui, auxquels la cathédrale est intégrée.

Un édifice bien austère pour du gothique !

Un visiteur coutumier des façades élancées des grandes cathédrales gothiques classiques pourrait être un peu déçu en apercevant la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne. Sa façade occidentale se révèle assez austère, comptant deux tours inachevées, dont la tour nord ressemblant plus à un donjon (elle a d’ailleurs servi de prison). Datant pour l’essentiel du 16è siècle, cette tour conserve néanmoins des vestiges de la tour romane originelle.

L’édifice reste précieux à de nombreux titres : des stalles en chêne sculpté, un trône épiscopal, une grande verrière, le tombeau de Thomas James, une sculpture en bois du « Christ aux outrages », une chapelle absidale et la Sacristie dédiée à Saint Samson de Dol datant de la première moitié du 14è siècle. Le chœur entouré d’un déambulatoire rectangulaire sur lequel donnent dix chapelles latérales dénote l’influence anglaise. La cathédrale de Dol compte parmi les rares édifices religieux bretons possédant encore des vitraux du 12è siècle.

2,4M€ de travaux

Le classement de cet édifice aux Monuments Historiques en 1840 lui a permis une lente mais salvatrice restauration. Aujourd’hui, malgré de régulières campagnes de restauration, l’usure du temps continue à faire son œuvre. La charpente et la couverture sont devenues vétustes et ne sont plus étanches ; les balustrades en granit ne sont plus fiables du fait de leur exposition aux intempéries ; quatre verrières du 13è siècle ne sont plus protégées. Un plan de travaux a été engagé en plusieurs tranches par la commune. Débutés au cours de l’été 2019, leur achèvement est prévu en 2024. Au don de 148 000 euros de Ken Follett s’ajoutent les subventions de l’Etat, de la Région Bretagne et la collecte de dons de la Fondation du patrimoine. Reste à la charge de la commune, propriétaire, une enveloppe d’environ 800 000 €.

Un Cathédraloscope

Unique, c’est ce qui caractérise le cathédraloscope qui jouxte la cathédrale. C’est le seul centre d’interprétation en France de l’architecture des cathédrales gothiques. Il propose une véritable expérience, interpellant sur les notions de temps, d’espace, en référence à ces bâtisseurs qui accomplissaient des prouesses pour édifier ces monuments. Le Cathédraloscope a été créé d’une initiative privée, autour de la double idée de rendre à la fois hommage au travail des compagnons de l’époque et d’offrir des clés de compréhension et d’enrichissement personnel, à toute personne qui poussera ensuite les portes d’une cathédrale.

Par la rédaction de 7Jours à Rennes

Le Pont d’Avignon enfin sous haute protection

A vous, chauvins provençaux, incollables sur l’histoire et le patrimoine de votre département, toujours prompts à enfiler vos chaussures de randonnée pour découvrir le monde… Etes-vous capables de dresser la liste complète, sans lancer le moteur de recherche Google, des villages du Vaucluse classés « Plus beaux villages de France » ?

Depuis 1991, l’association Les Plus Beaux Villages de France a établi une véritable démarche qualité reposant sur un processus et des critères de sélection des villages quasi scientifiques. Avec une moyenne d’à peine 20% de candidatures acceptées, cette méthode a prouvé sa rigueur, gages de la crédibilité du label. Au total, pas moins de trente critères servent de référentiel à l’évaluation des villages candidats, dont : le patrimoine protégé au sein du village, les qualités patrimoniales et architecturales du village, les efforts de mise en valeur… La liste complète des critères est à découvrir en cliquant ici.

Le Vaucluse tire son épingle du jeu avec pas moins de 7 villages classés « Plus beaux villages » de France. De quoi nous enorgueillir chaque jour un peu plus…

Venasque

Au pied du Mont Ventoux, accroché à un piton rocheux dominant vignes, garrigues et cerisiers, Venasque est une ancienne cité médiévale dont subsistent aujourd’hui les vestiges des remparts et trois tours sarrasines. Au coeur du village provençal, on découvre ruelles escarpées, maisons de pierres dorées mais aussi l’église-cathédrale Notre-Dame et un magnifique baptistère originaire du XIe S.

Gordes

Aux confins du Parc Naturel Régional du Luberon, au cœur des monts de Vaucluse, Gordes est l’emblème du village perché provençal. Mille fois décrit, photographié, admiré, il doit son aura aux illustres artistes qui l’ont autrefois révélée et y ont laissé une empreinte culturelle toujours vivace.

Roussillon

Situé au coeur du plus important gisement d’ocre d’Europe, Roussillon clame sa singularité minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades, souvent simples et naturellement belles, vous admirerez le résultat de savoir-faire plus que millénaires.

Ménerbes

Au sommet d’un éperon rocheux surplombant les vignes, Ménerbes célèbre, à travers ses productions de vins et de truffe, tout le terroir du Luberon. De Nicolas de Staël à Peter Mayle en passant par Picasso, de nombreux artistes ont été séduits par la douceur de vivre du village.

Séguret

Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, dominant la vallée du Rhône dans un paysage de vignes, Séguret est dominé par la tour de son ancien château médiéval. Au fil de la visite fléchée dans le village, on découvre la porte Reynier, vestige des fortifications, la fontaine des Mascarons, la lavoir et le beffroi ainsi que l’église romane Saint-Denis…

Lourmarin

Entre la Durance et le Luberon, au milieu des oliviers et des arbres fruitiers, Lourmarin donne à son goût pour les arts et pour l’innovation tout le charme de son identité provençale.

Ansouis

Tout au sud du Vaucluse à une trentaine de km d’Aix-en-Provence, Ansouis et son château millénaire font face au Grand Luberon dont le village est séparé par un paysage de vignes.