D’après le plus récent baromètre EuroTrack d’OpinionWay-Vae Solis pour Les Echos, le pouvoir d’achat et la hausse des prix sont actuellement les deux préoccupations principales des électeurs à l’approche des élections européennes. L’année 2023 a en effet été marquée par une forte inflation qui a durement affecté les prix à la consommation, et notamment les prix de l’alimentation.

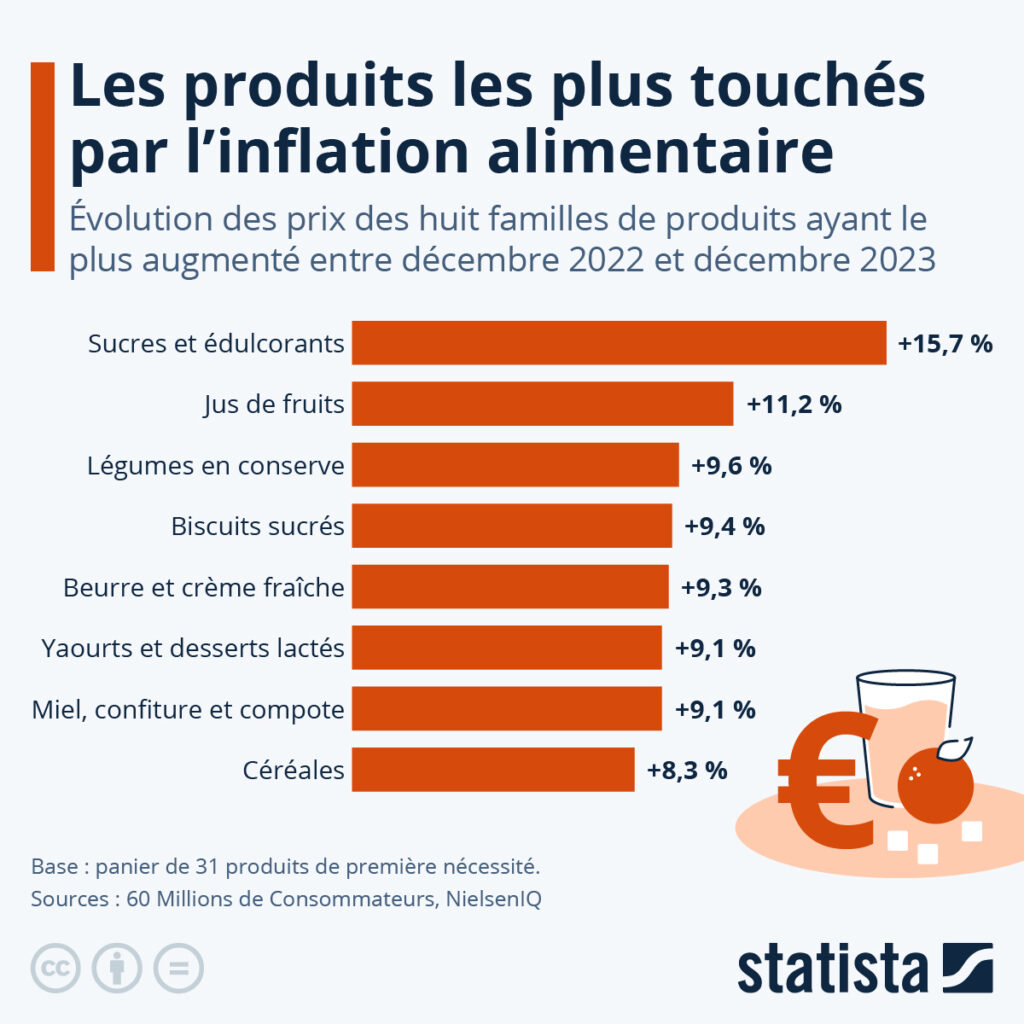

Depuis février 2022, le magazine 60 Millions de Consommateurs publie également un baromètre mensuel de l’évolution des prix de l’alimentation, basé sur un panier de produits de première nécessité, qui comprend par exemple des pâtes, de l’huile d’olive, des œufs ou encore du beurre. Comme le montre notre infographie, basée sur ces données, le prix des sucres et édulcorants a connu la plus forte augmentation entre décembre 2022 et 2023, atteignant 15,7 % sur l’année. Les jus de fruits arrivent en deuxième position, avec une augmentation de 11,2 % sur l’année, suivis des légumes en conserve (9,6 %). Si l’évolution sur un an du prix du panier de produits de 60 millions de consommateurs est importante (+7,67 % entre décembre 2022 et 2023), celle-ci est loin d’être aussi impressionnante que l’évolution sur deux ans : entre décembre 2021 et décembre 2023, ces produits ont ainsi vu leurs prix augmenter de 22,5 %.

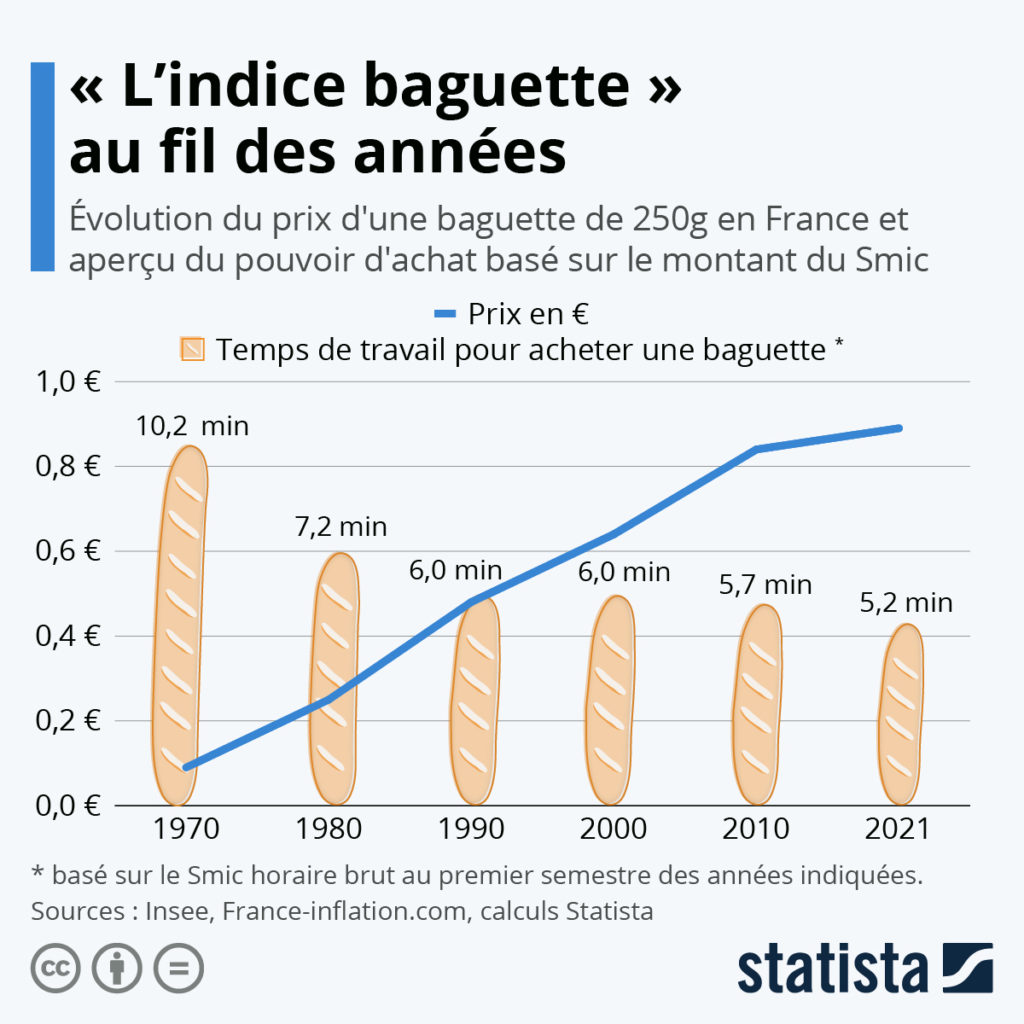

De Valentine Fourreau pour Statista