Après l’arrêt récent du mensuel d’enquête et de satire Le Ravi, le paysage du pluralisme de la presse régionale reprend un peu des couleurs avec le retour de l’actualité vauclusienne dans les colonnes du quotidien La Marseillaise.

Nos confrères du quotidien La Marseillaise sont de retour en Vaucluse à partir du 26 septembre. En effet, c’est à partir de lundi prochain que l’actualité départementale et avignonnaise sera à nouveau présente dans les colonnes de ce journal créé en décembre 1943 par des membres de la Résistance. A cette occasion, le média défendant des « valeurs humanistes, de justice sociale, de paix, de liberté et d’émancipation » va consacrer ses deux pages d’ouvertures à ce retour en terre vauclusienne au sein de son édition unique traitant déjà l’information dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

« Une analyse plus poussée sur les luttes sociales. »

Un come-back déjà salué par de nombreux lecteurs dans les colonnes de ce média engagé.

« Avec son retour, nous aurons à nouveau des journalistes qui auront une analyse plus poussée sur les luttes sociales que les autres journaux », explique Frédéric Soula, militant communiste en Avignon dans un article de La Marseillaise consacré à ce retour.

Même constat pour Gilles Fournel, secrétaire du comité régional CGT Paca, pour qui cette présence en Vaucluse « est un point d’appui indéniable pour peser dans les rapports de force et peser dans la bataille des idées ».

« La Marseillaise donne un autre écho, un rayonnement supplémentaire sur le pourquoi du comment à propos des luttes », poursuit le syndicaliste.

« On est absolument ravi que La Marseillaise ait un regain de vitalité très large, précise pour sa part Virginie de Crozé, directrice de la communication et des relations avec le public du Festival d’Avignon. Que le journal puisse aussi penser qu’Avignon est un territoire à couvrir toute l’année, avoir des relations de collaboration et d’information auprès des Avignonnais et, plus largement, du bassin régional c’est quelque chose de très important.

« Il y a besoin de mettre en lumière le sport, les associations, les bénévoles, la culture… Ce sont des gros vecteurs sociaux de diversité », insiste de son côté Amandine Dulon, entraîneuse de tennis à Avignon et récemment médaillée de bronze aux championnats du Monde de tennis en équipe de France 40 ans.

« Le retour de La Marseillaise est une très bonne nouvelle. »

Du côté des politiques « Le retour de La Marseillaise est une très bonne nouvelle, se félicite André Castelli, conseiller départemental PCF du Vaucluse. Nous avons été attristés de la fin du journal ici, puisque c’est un journal historique dans le département. Il portait la voix de ce qui faisait la transformation dans la société. Il s’est beaucoup appuyé sur le travail des militants du département. Voir le titre revenir, le renouveau et la renaissance du journal, c’est très positif ! Il faut lui redonner vie dans la sphère populaire, c’est très important. »

Toujours dans les colonnes de notre confrère, Jean-Baptiste Blanc, sénateur et conseiller départemental LR de Vaucluse estime que « la présence de La Marseillaise apportera au débat républicain. Dans mon département, il y a des élus et des militants communistes, c’est une tradition politique, un courant de pensée qui apporte au débat. Le retour de votre journal est positif à cet égard. »

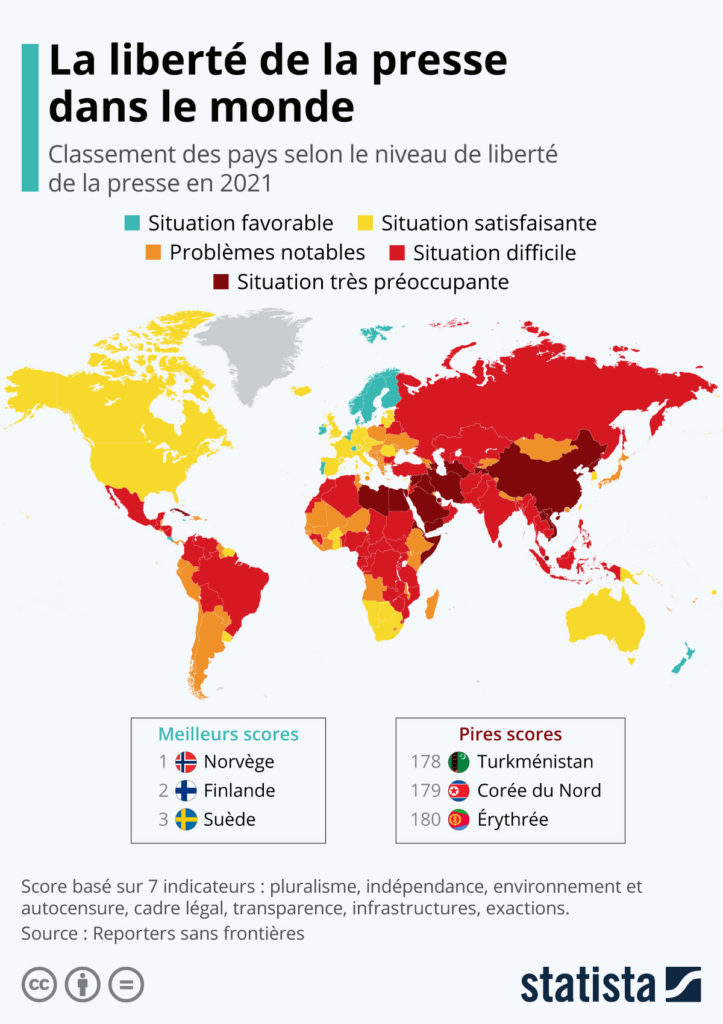

L’aptésienne d’origine Élisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice puis de l’emploi dans le Gouvernement du socialiste Lionel Jospin, s’enthousiasme également pour ce retour : « Le pluralisme de la presse est un trésor à protéger, donc je suis heureuse que La Marseillaise revienne dans le Vaucluse, surtout dans ce département où on a besoin d’avoir plusieurs points de vue. Ce retour est d’autant plus important face à la puissance de l’extrême droite. »

« Un acteur important du débat démocratique et du pluralisme de la presse. »

Pour ce retour, La Marseillaise a dédié deux journalistes, Florent de Corbier et Alice Terrier, afin de couvrir l’actualité du Vaucluse. Ils ne disposeront pas cependant d’une agence comme c’était le cas jusqu’en 2018, avant que le quotidien ne tire le rideau de ses locaux situés rue Guillaume-Puy à Avignon. Une décision prise suite aux difficultés rencontrées par le journal qui avait alors mis notamment en place un plan de sauvegarde de l’emploi.

La situation s’étant depuis éclaircie, La Marseillaise se veut désormais plus offensif lors de cette rentrée afin d’élargir son audience et ses ressources.

Outre l’actualité vauclusienne, le titre de presse régional va ainsi aussi offrir Zébuline hebdo qui traite l’actualité culturelle, dans son numéro du mercredi 28 septembre. Ensuite, ‘La Marseillaise Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse’ offrira également son supplément week-end les samedi 1er et dimanche 2 octobre prochains. « Nouvelle maquette, nouvelles idées de sorties, rendez-vous scientifiques, littéraire, culturels, détente, loisirs… Le supplément week-end, détachable, sera un deuxième journal au service de vos envies » explique le média qui rappelle que « par son histoire et ses engagements, hier et aujourd’hui, La Marseillaise est un acteur important du débat démocratique, du pluralisme de la presse et de sa diffusion, indispensables au droit à l’information des citoyens. »

Contacts : Florent de Corbier fdecorbier@lamarseillaise.fr et Alice Terrier aterrier@lamarseillaise.fr

www.lamarseillaise.fr