Pleine comme un œuf, la salle du cinéma Pathé Cap Sud d’Avignon a accueilli mercredi soir plusieurs centaines de sociétaires, administrateurs, bénévoles et directeurs de caisses locales du Crédit Agricole Alpes-Provence.

Pour prouver à quel point les 39 agences de ce territoire régional sont impliquées sur le terrain, le président Franck Alexandre a évoqué le contexte économique. « Depuis la dissolution, il pèse. L’instabilité politique a deux conséquences : l’épargne est historiquement haute et la croissance particulièrement atone. Du coup, nombre de projets sont reportés. Regardons ce qui se passe chez nos voisins. En Italie, le déficit est passé de 7% à moins de 3%, le Portugal qui était en faillite il y a 5 ans a retrouvé l’équilibre de ses comptes, l’Allemagne, qui n’a pas de majorité, a quand même une coalition qui, pour faire repartir l’économie, a investi des millions d’euros. Quant à la France, elle est figée quand se succèdent les premiers ministres à Matignon, 3 en 1 an. »

Il poursuit : « Heureusement, votre banque, le Crédit Agricole, est solide grâce à ses fonds propres. Elle existe depuis 140 ans, elle est le 9ᵉ groupe mondial et nous réinvestissons 85% de nos résultats nets dans le territoire. Le nombre de nos sociétaires progresse (+5 000 au 1ᵉʳ trimestre), nous comptons 800 000 clients et nous visons le cap du million. »

Les actions en Vaucluse et alentours

Laurent Fromageau, directeur général, ajoute : « Notre stratégie, c’est de miser sur la proximité, nous allons d’ailleurs doubler nos investissements (600M€) dans 5 secteurs : agro-alimentaire et viticulture, immobilier durable, énergies renouvelables, santé, numérique et cybersécurité. Dans la région, pour être utile comme banque coopérative et mutualiste, pour soutenir les jeunes, les former, les aider à entrer dans la vie active, nous dépensons 3M€ par an qui servent à des prêts d’honneur. Pour les étudiants, les prêts sont à 0,99% par exemple. Une Maison de Santé va ouvrir en juin 2026 à Tarascon et accueillera une trentaine de professionnels. À Châteaurenard, nous avons participé à la création du nouveau MIN, à Marseille, nous allons rénover des milliers de m² sur le Port à la Joliette. »

Arrive alors le moment où il est question d’actions concrètes en Vaucluse soutenues par le Crédit Agricole : le Ban des Vendanges qui a attiré 15 000 personnes fin août au cœur d’Avignon, capitale des Côtes du Rhône. « Une fête conviviale, familiale, populaire et gratuite », a insisté Jean-François Cartoux. Coup de pouce également à l’Institut Sainte-Catherine et la lutte contre le cancer grâce à un repas caritatif qui a recueilli 12 000€ ou encore un soutien à La Garance d’Althen-des-Paluds qui s’occupe de maladies dégénératives et de patients atteints de sclérose en plaque, sans oublier le Lycée Professionnel de Vedène qui aide des jeunes à se former aux métiers de la mécanique pour les 2 roues, les voitures et les camions.

Table ronde autour du Rhône

La crise frappe évidemment l’agriculture et la viticulture « Nous soutenons les paysans, mais aussi les caves et les coopératives, le lien de confiance est essentiel », insiste Franck Alexandre, par ailleurs vigneron à Gigondas. Et la soirée se conclut sur une table ronde : ‘Le Rhône au cœur du développement territorial’ en présence d’André Bernard, ancien président de la Chambre Régionale d’Agriculture et actuel président du Canal de Carpentras, David Bérard, président des Compagnons des Côtes-du-Rhône, Pierre Meffre, directeur des territoires de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône).

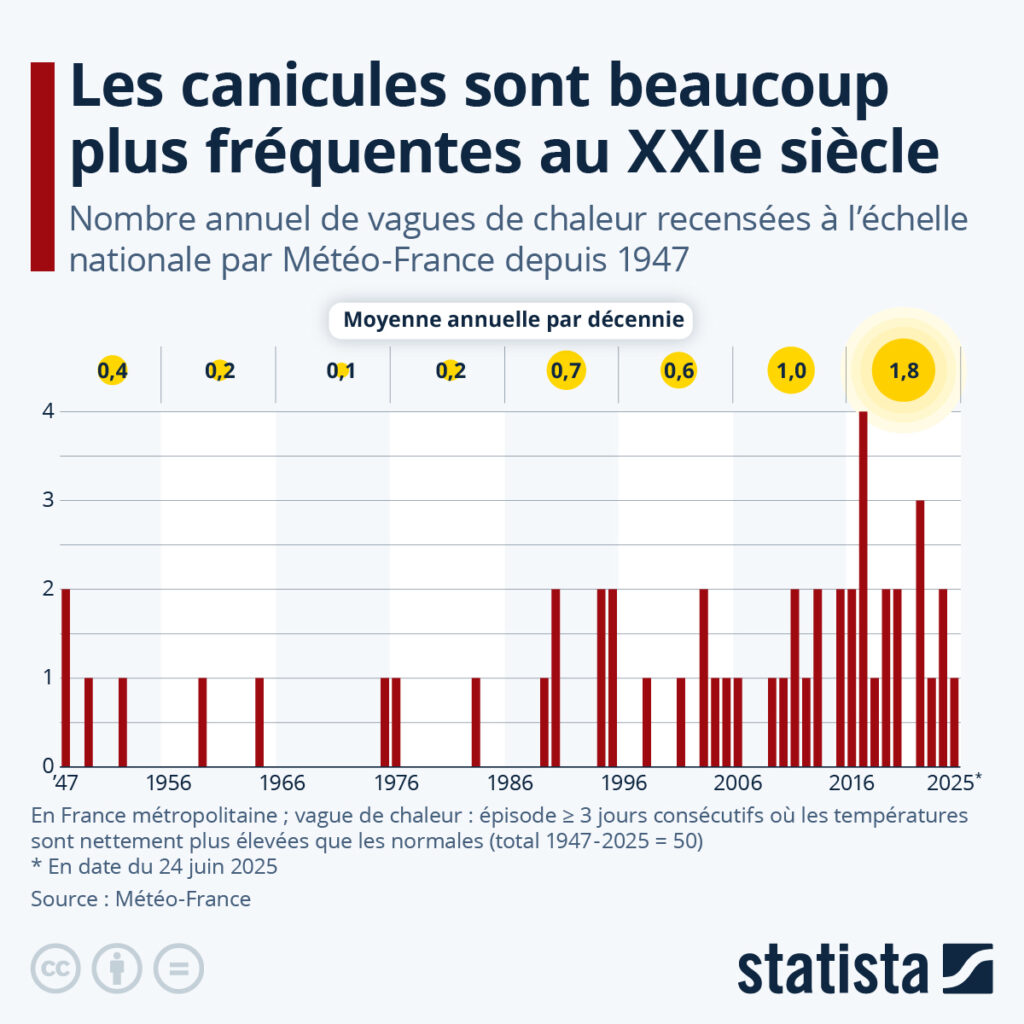

Celui-ci a d’ailleurs évoqué le rôle polyvalent de ce fleuve : « Il produit de l’énergie hydro-électrique, il sert au transport fluvial de Lyon à Marseille, il permet aux agriculteurs de la Vallée du Rhône de capter une petite partie de son eau pour irriguer les cultures. Il a cité Solarhona, qui installe nombre de panneaux photovoltaïques au-dessus des vignes pour les protéger de la canicule et produire de l’énergie. Pierre Meffre a aussi évoqué le partenariat avec le groupe CMA-CGM, leader mondial du transport de porte-conteneurs, comme celui avec Arcelor-Mittal et son four sidérurgique décarboné à Fos-sur-mer.

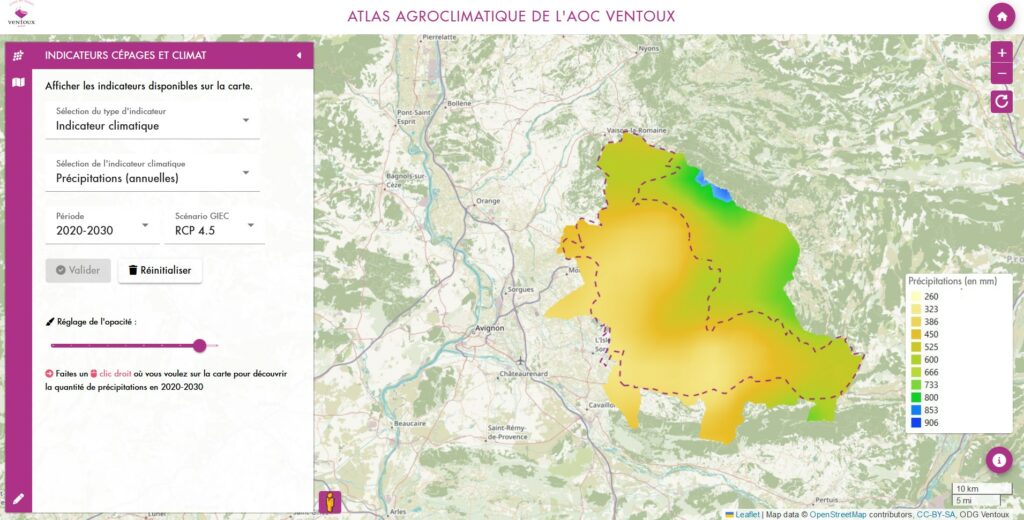

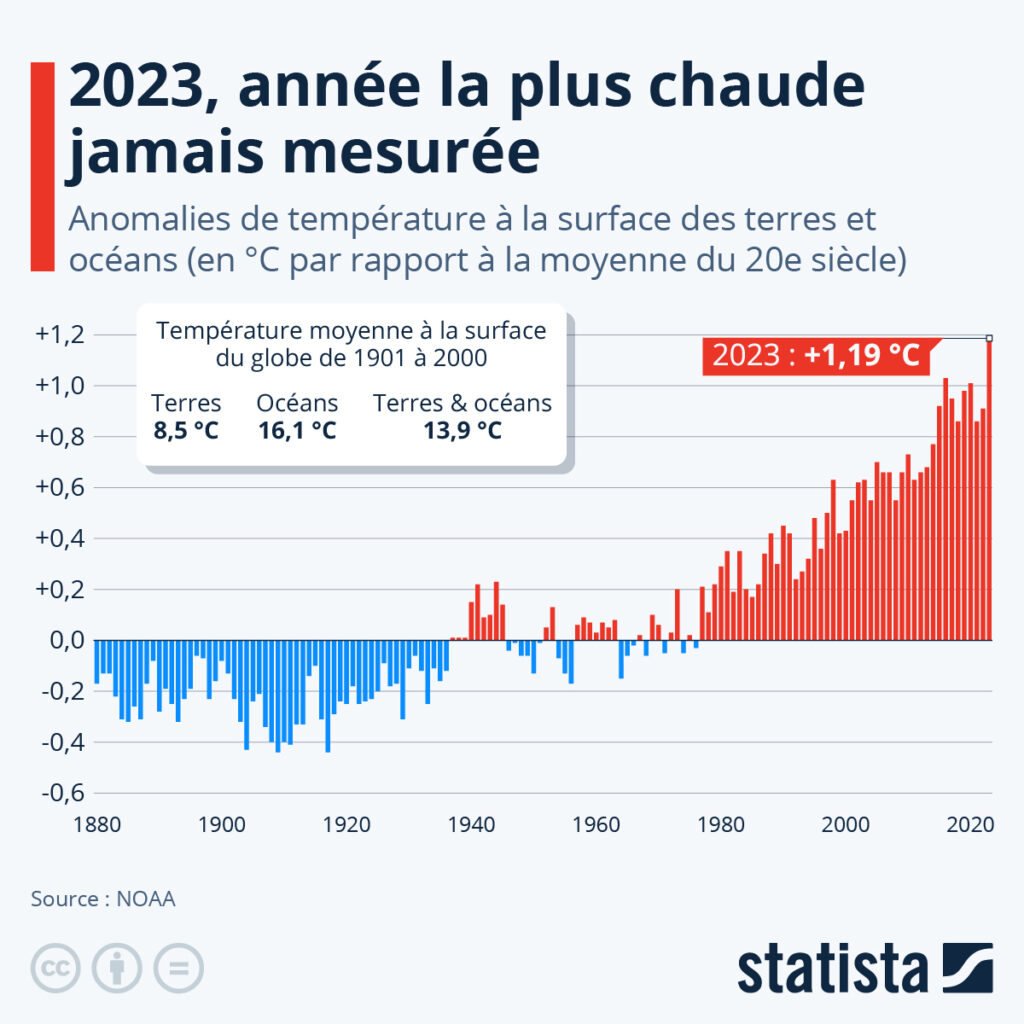

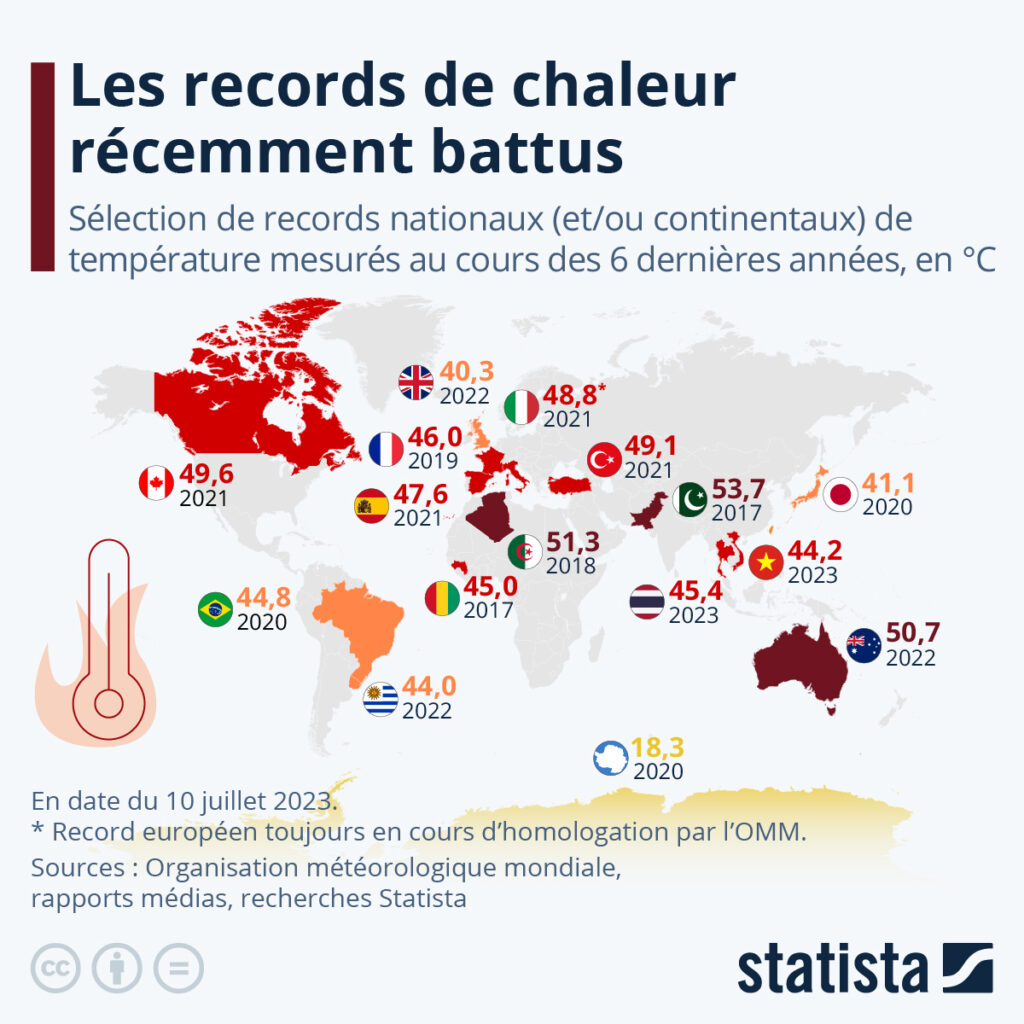

Les évolutions face au changement climatique

Quand il a pris la parole, André Bernard a évoqué l’évolution permanente du métier de paysan. « Sans la Durance, le Vaucluse serait un désert. Heureusement, Napoléon a fait creuser à la pioche des canaux qui ont permis à ce département de devenir le verger de la France. L’arrivée du chemin de fer a permis de vendre nos fruits et légumes à Marseille, Lyon, Paris et de développer l’économie locale. En quelques décennies, on a multiplié la superficie des exploitations par deux mais aussi diviser par deux le volume d’eau, grâce notamment au goutte-à-goutte. » Il a évidemment évoqué le projet pharaonique à 500M€ HPR (Hauts de Provence Rhôdaniens) sur 81 communes du Nord Vaucluse et Sud Drôme destinée à irriguer 22 000 ha de terres arables. Le directeur général Laurent Fromageau a parlé de « réflexion collective avec l’État et les collectivités locales, et de financements progressifs par paquets de 50M€ à échelonner dans le temps. »

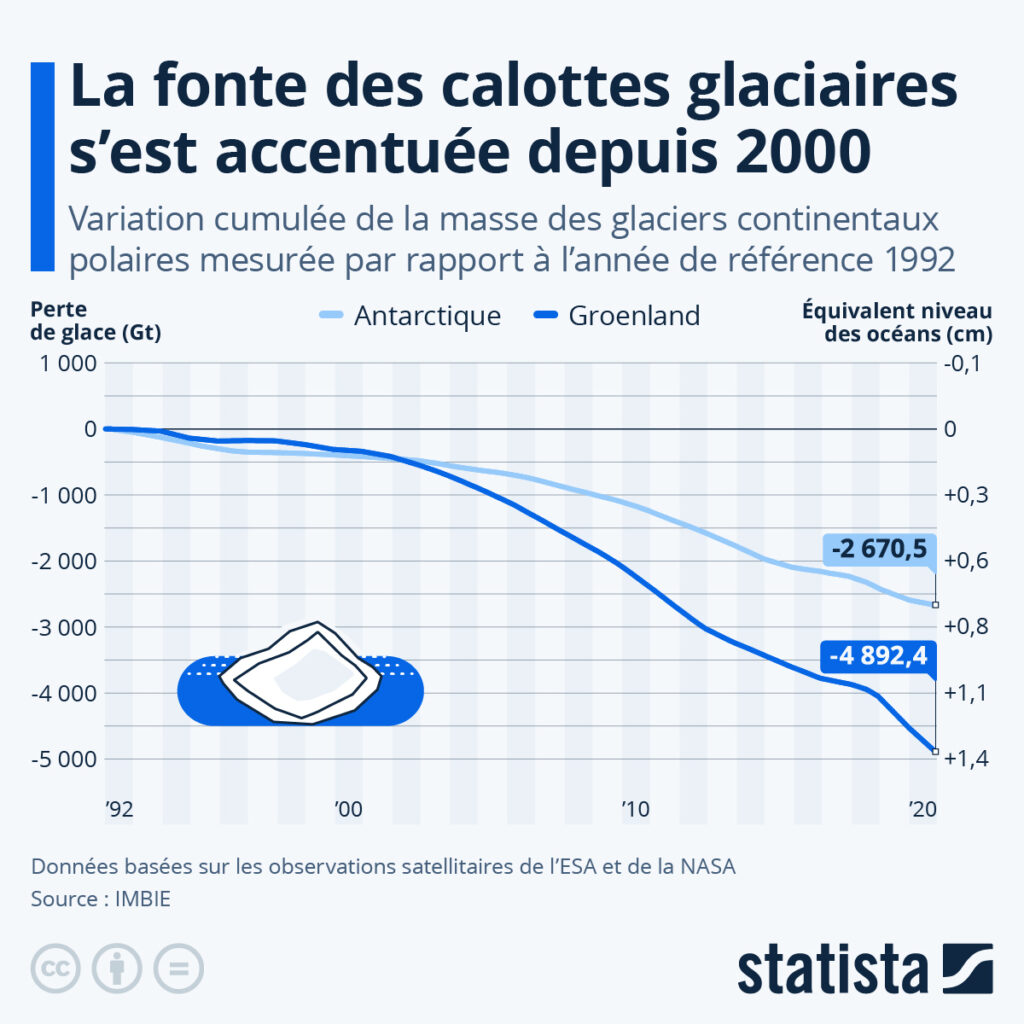

Quant à David Bérard, il a parlé des glaciers qui fondent comme neige au soleil chaque année et n’alimentent plus les rivières et les fleuves comme avant, changement climatique oblige. Le patron de la CNR a rassuré les usagers du Rhône : « À Avignon, le débit est de 1 500 m³/seconde, nous avons 14 écluses entre le Port Edouard Herriot à Lyon et Marseille. Il nous faut absolument maintenir suffisamment d’étiage pour le tourisme et le transport fluvial, l’agriculture, la viticulture, le refroidissement des centrales nucléaires. Cela nous demande de moderniser le réseau des canaux d’irrigation pour le sécuriser à long terme ». Mais cela exige aussi que chacun apporte sa technique, son savoir-faire, son expertise pour que les projets ne tombent pas… à l’eau.