La pandémie a eu un impact considérable sur la consommation des médias dans le monde. Profitant du besoin d’informations dans ce contexte inédit, comme de la quête de divertissement en période de confinement, les éditeurs de contenu sur Internet ont assisté à une hausse des audiences, offrant l’opportunité à certains sites d’information de convertir cet afflux de lecteurs en nouveaux abonnés. Selon une étude Ipsos réalisée en 2020 et relayée par La Tribune, seulement 15 % des Français se disaient prêts à payer pour s’informer, ce qui fait d’eux les moins enclins à mettre la main à la poche pour de l’information dans le monde, avec les Russes et les Japonais.

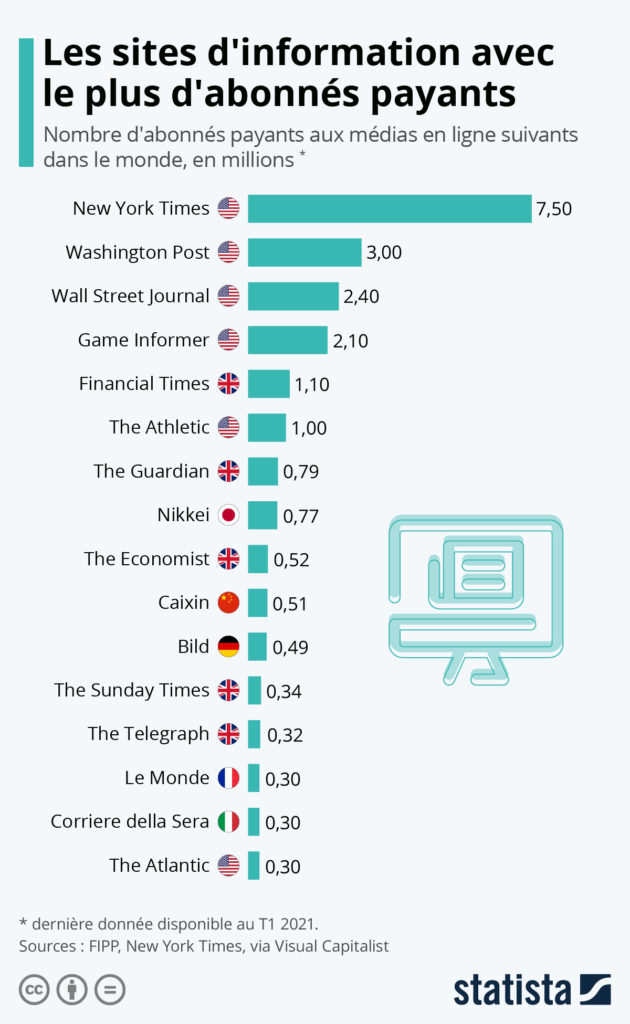

Malgré les difficultés rencontrées par la presse pour trouver le bon modèle économique sur Internet, certains médias ont néanmoins su tirer leur épingle du jeu ces dernières années et réussi à séduire une large communauté de lecteurs prêts à payer. En se basant sur les données du dernier rapport FIPP/CeleraOne publiées par Visual Capitalist, ce graphique présente les sites d’information les plus populaires dans le monde, selon le nombre total d’abonnements payants.

Sans trop de surprise, ce sont les médias internationaux anglo-saxons qui dominent ce classement. Le New York Times s’appuie désormais sur une base de 7,5 millions d’abonnés numériques et devance assez largement le Washington Post et ses 3 millions d’abonnements payants. On retrouve ensuite le Wall Street Journal en troisième position (2,4 millions). Selon les derniers chiffres disponibles au premier trimestre 2021, le podium de la presse française numérique était occupé par Le Monde (300 000 abonnés), L’Équipe (259 000) et Mediapart (170 000).

Note : article actualisé avec les derniers chiffres disponibles au T1 2021. Si les données du graphique et du texte venaient à ne pas correspondre, nous conseillons de vider la mémoire cache de votre navigateur.

De Tristan Gaudiaut pour Statista