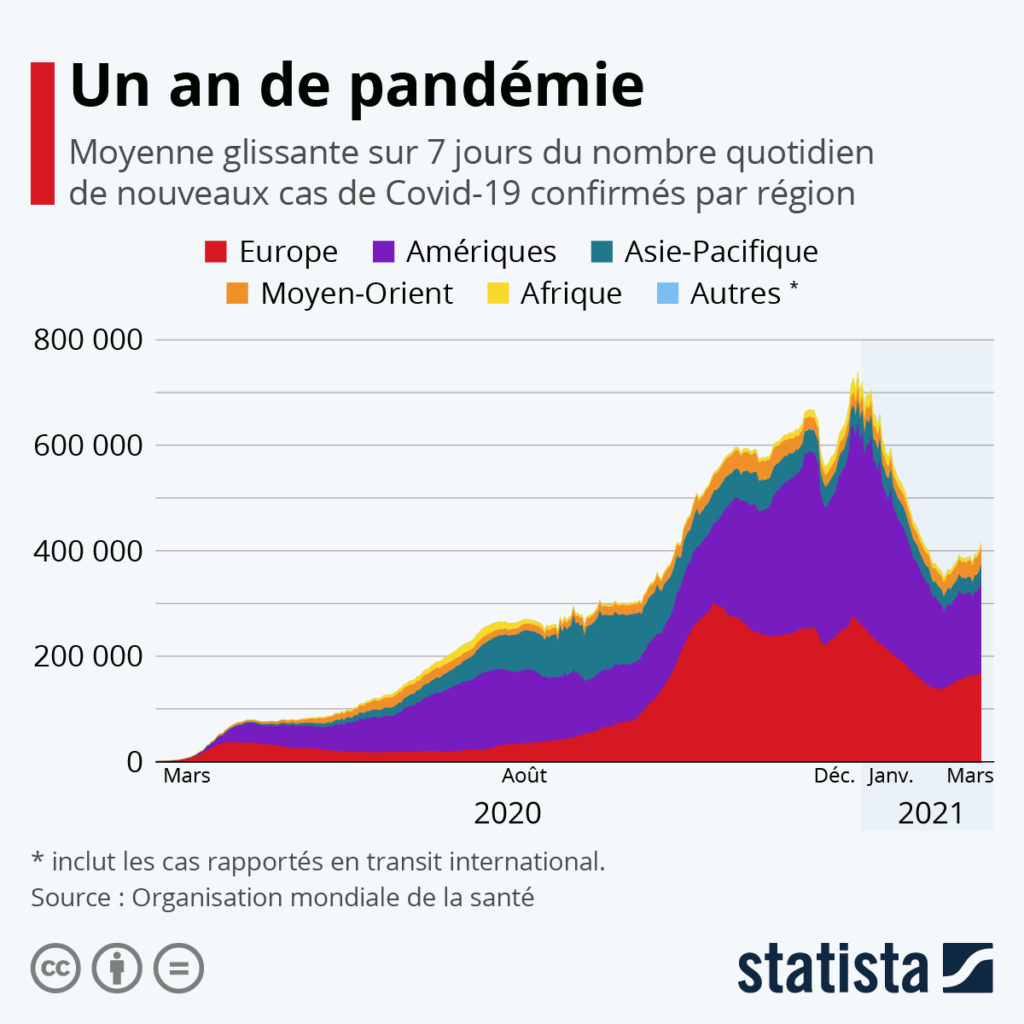

Il y a un an, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé caractérisait officiellement le Covid-19 comme une pandémie. À cette époque, on recensait alors 120 000 cas diagnostiqués dans le monde, dont les deux tiers en Chine, et un peu plus de 4 000 personnes décédées des causes de la maladie. Douze mois plus tard, le nombre total de cas identifiés dans le monde s’élève désormais à plus de 117 millions et l’on comptabilise plus de 2,6 millions de décès.

Si le virus constitue toujours une menace dans de nombreux pays à travers le monde, notamment en raison de l’apparition et de la progression de variants plus infectieux, une baisse significative et encourageante du nombre de nouveaux cas confirmés dans le monde a été observée en début d’année. Mais comme le montre notre graphique, depuis fin février, on assiste à une nouvelle phase ascendante des contaminations et la vigilance reste de mise malgré les progrès de certains pays en matière de vaccination.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas quotidiens dans le monde s’élevait à environ 416 000 le 10 mars, soit un niveau similaire à ce qui était enregistré à la fin du mois d’octobre 2020, même si les dynamiques régionales sont quelque peu différentes.

De Tristan Gaudiaut pour Statista