La rumeur enflait depuis plusieurs semaines avec les difficultés financières rencontrées par Mediapro, le diffuseur majeur du football français. C’est désormais officiel depuis le vendredi 11 décembre : la chaîne Téléfoot, qui retransmettait la Ligue 1 et la Ligue des Champions, disparaîtra le 23 décembre et ne diffusera plus aucune rencontre. Incapable de verser à la Ligue de football professionnel les montants dus au titre des droits TV, le groupe audiovisuel espagnol derrière la création de la chaîne cet été est forcé de se retirer du marché.

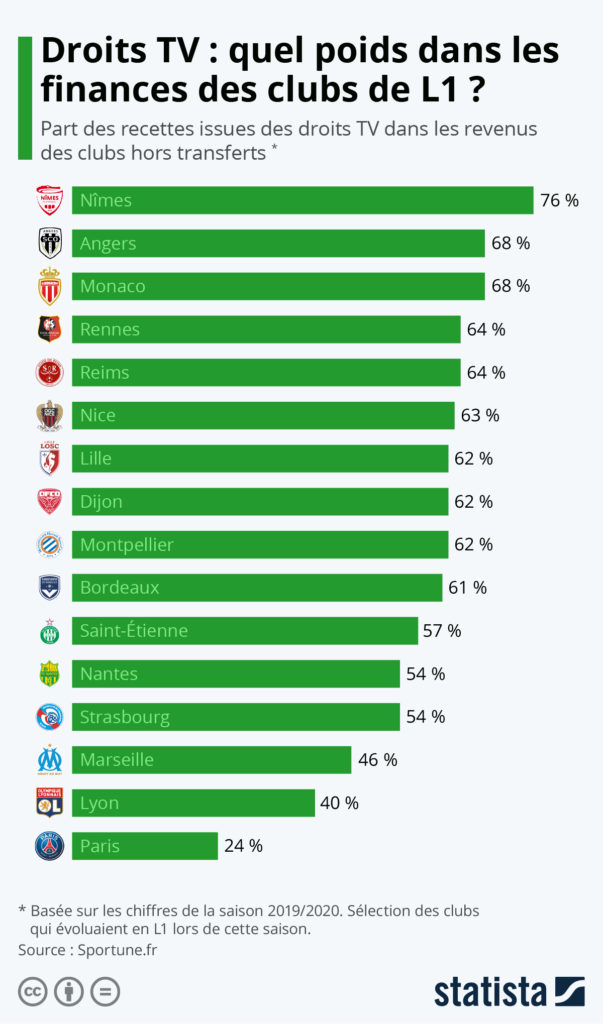

En attendant l’arrivée d’un nouveau diffuseur, les clubs français sont plongés dans une situation financière préoccupante comme le met en lumière ce graphique de Statista. Selon les estimations publiées par Sportune les recettes issues des droits TV représentaient 50 % à 75 % des revenus hors transferts enregistrés par la plupart des clubs de Ligue 1 pour la saison 2019. Parmi les clubs qui dépendaient le plus de cet apport financier, on retrouve notamment Nîmes (75 %), Monaco (68 %) ou encore Rennes (64 %). À l’opposée, les trois clubs les plus riches de France, Paris, Lyon et Marseille, enregistraient les parts les moins élevées, respectivement 24 %, 40 % et 46 %. Ces derniers pouvant notamment davantage s’appuyer sur d’autres sources de revenus.

Après la crise du coronavirus, la faillite de Mediapro constitue un nouveau coup dur pour l’ensemble des clubs professionnels. Selon les estimations de l’Observatoire Sport Business, les impacts cumulés de ces deux événements pourraient faire chuter de 40 % le chiffre d’affaires hors transferts des clubs de L1, soit un manque à gagner d’environ un milliard d’euros par rapport aux prévisions réalisées précédemment pour la saison 2020/2021.

De Tristan Gaudiaut pour Statista