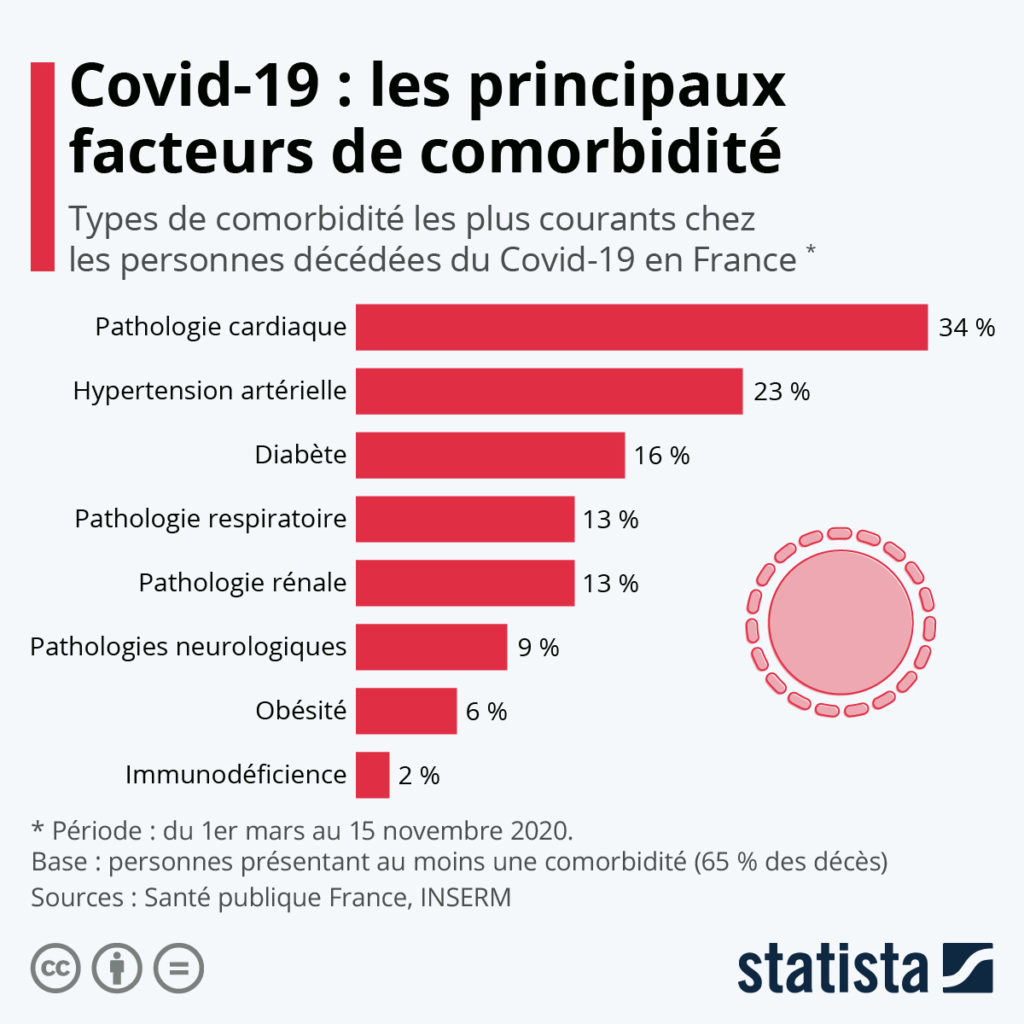

Trois catégories de population prioritaires sont déjà identifiées : les professionnels de santé au contact direct des patients et ceux les plus à risque de développer les formes graves de la maladie, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Le graphique de Statista fait le point sur cette dernière catégorie de la population, en présentant les principaux facteurs de comorbidité identifiés chez les personnes décédées depuis le début de l’épidémie. Selon l’analyse réalisée par Santé publique France et l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 65 % des patients décédés du 1er mars au 15 novembre présentaient au moins une comorbidité, les plus fréquentes étant les pathologies cardiaques (34 %), l’hypertension artérielle (23 %) et le diabète (16 %).

De Tristan Gaudiaut pour Statista