À l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé, la Journée de lutte contre le sida a lieu chaque 1er décembre depuis 1988 afin de sensibiliser le grand public à cette maladie chronique progressive causée par le virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH.

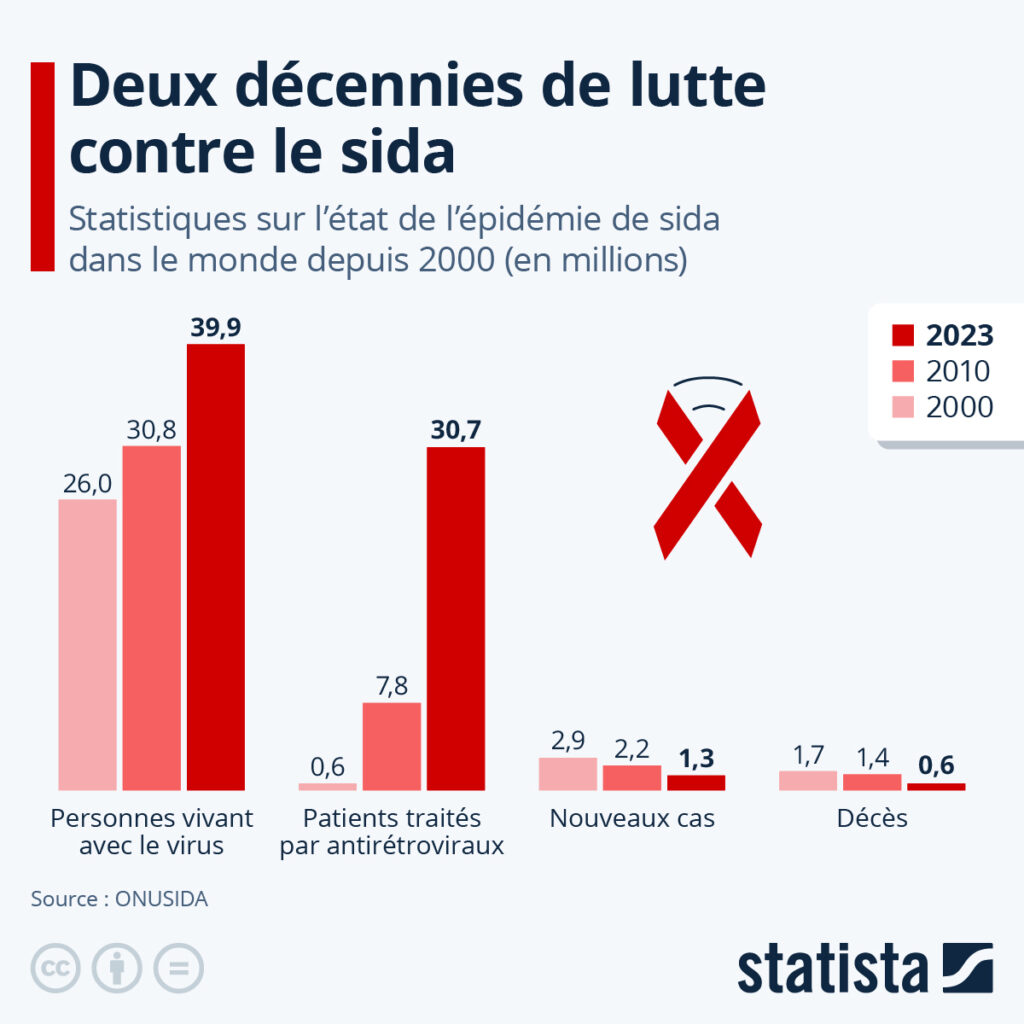

Actuellement, les Nations unies estiment que près de 40 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde et le nombre annuel de décès, descendu sous le seuil du million depuis 2017, s’élevait toujours à environ 630 000 en 2023. Comme le révèle notre graphique, le nombre de patients ayant accès aux traitements antirétroviraux n’a cessé d’augmenter depuis le début du siècle, avec une forte hausse observée à partir des années 2010. De moins d’un million en 2000 à près de 8 millions en 2010, le nombre de personnes qui bénéficient d’un traitement s’élève désormais à plus de 30 millions, ce qui correspond à plus de trois quarts des personnes vivant avec le virus.

Malgré ces chiffres positifs sur l’évolution de l’épidémie et sur l’accès aux soins au cours des vingt dernières années, les experts mettent en garde contre le développement d’une forme de complaisance à l’égard de cette maladie, qui est certes mieux traitée qu’avant mais qui reste incurable et fait toujours des ravages dans certaines régions du globe. On recensait toujours autour de 1,3 millions de nouvelles infections l’année dernière et un ralentissement des progrès en matière de prévention et de traitement est observé depuis quelques années. Il reste donc encore beaucoup d’efforts à fournir pour espérer atteindre l’objectif des Nations unies de mettre fin à l’épidémie de sida (zéro nouvelles infections) à l’horizon 2030.

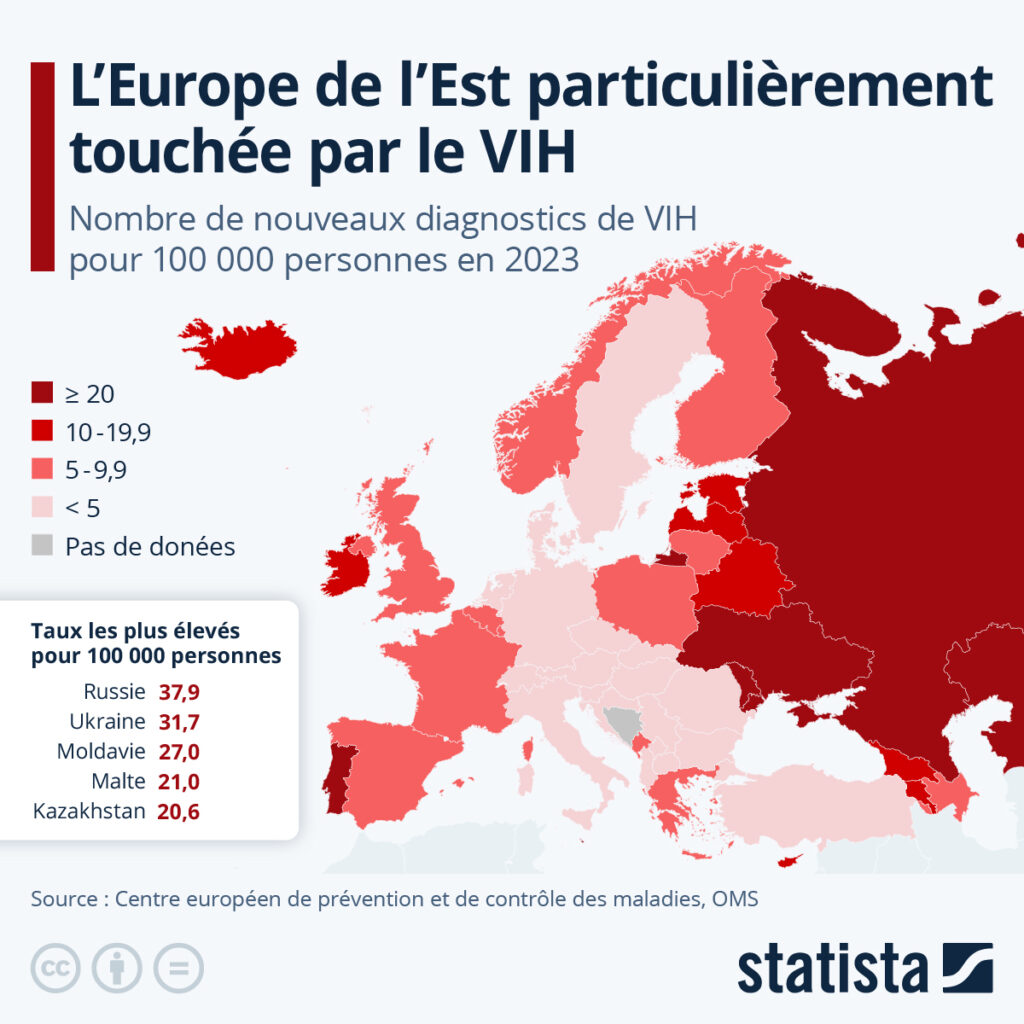

L’Europe de l’Est particulièrement touchée par le VIH

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 2,6 millions de personnes étaient affectées par le VIH dans la région européenne, qu’elle définit comme s’étendant « des côtes occidentales du Groenland aux côtes pacifiques de la Russie, et de la Méditerranée à la mer Baltique ». Comme le montre notre carte, l’Europe de l’Est est particulièrement touchée par l’épidémie.

En 2023, près de 113 000 nouveaux diagnostics d’infection au VIH ont été signalés sur le continent européen, ce qui équivaut à environ 12,7 cas pour 100 000 habitants. Les taux de personnes diagnostiquées séropositives étaient les plus élevés dans l’est de la région, avec 30,6 cas pour 100 000 habitants, contre 6,2 cas pour 100 000 dans l’ouest, et 4,2 pour 100 000 en Europe centrale. Les pays avec les plus hauts taux de nouvelles infections pour 100 000 habitants étaient la Russie (37,9), l’Ukraine (31,9) et la Moldavie (27), alors qu’à l’inverse, le Kosovo (1,1), la Slovénie et l’Autriche (2,1) affichaient les taux les plus bas. Les diagnostics étaient presque deux fois plus nombreux chez les hommes (16,7 pour 100 000 dans la région européenne) que chez les femmes (8,9 pour 100 000).

De Valentine Fourreau pour Statista