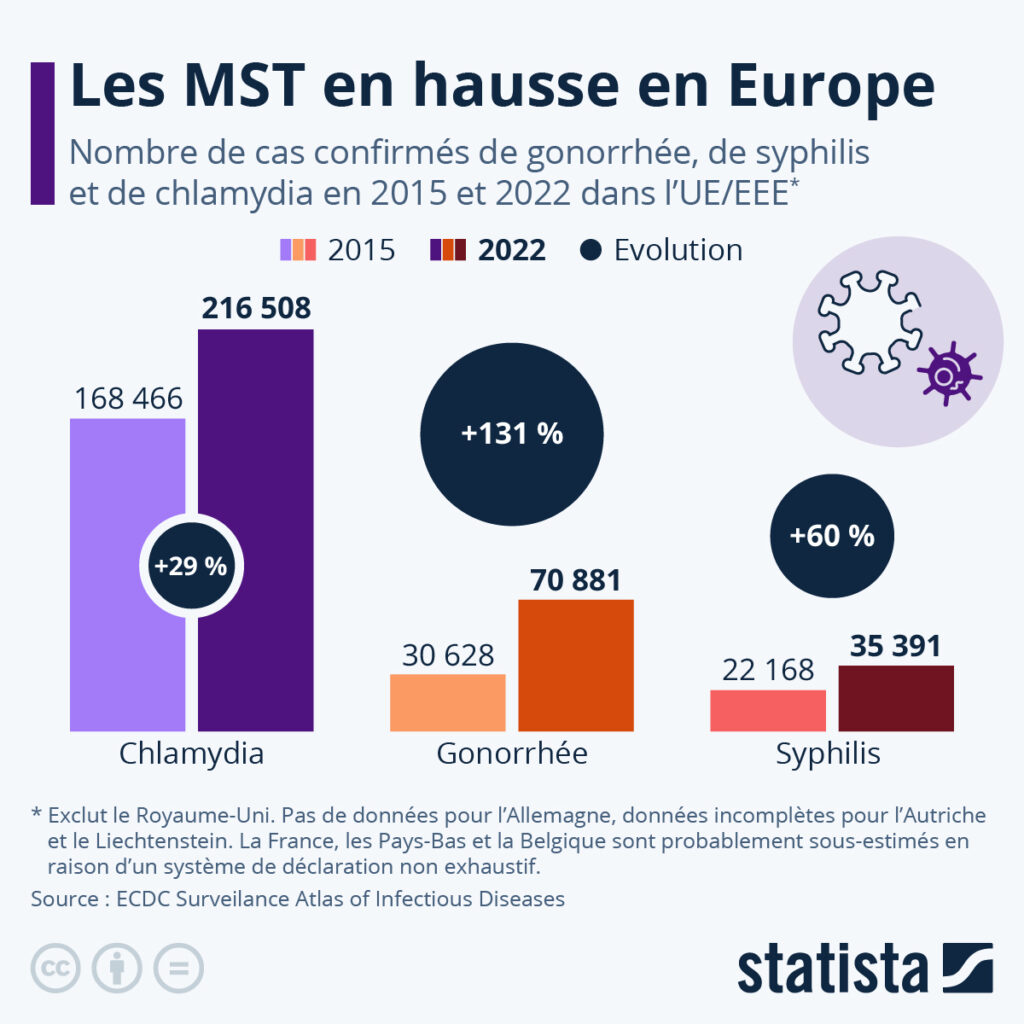

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Europe connaît actuellement une recrudescence du nombre de cas de gonorrhée, de chlamydia et de syphilis. Alors que le nombre de cas déclarés de ces infections sexuellement transmissibles avait diminué en 2020, probablement en raison de la difficulté à accéder au dépistage et d’une moindre mixité sociale pendant la pandémie, les chiffres ont recommencé à grimper en 2022.

Selon les données de l’ECDC, la chlamydia est la plus répandue des trois maladies en Europe, avec plus de 216 000 cas confirmés pour la seule année 2022. Cette année-là, c’est le Danemark qui a signalé le plus grand nombre de cas (708,9 pour 100 000 habitants), suivi de la Norvège (539,5 pour 100 000), de l’Islande (492,5), de la Suède (313,8) et de la Finlande (303,9).

Comme le montre notre infographie, le nombre de cas de syphilis a également augmenté entre 2015 et 2022. Malte présente le taux le plus élevé des pays pour lesquels des données sont disponibles, avec 24,4 cas pour 100 000 habitants en 2022. Viennent ensuite le Luxembourg (23,4), l’Espagne (16,6), l’Irlande (16,6), le Lichtenstein (15,3) et le Portugal (14,8). Toutefois, il convient de noter qu’un certain nombre d’autres pays européens se sont démarqués de cette tendance. En Roumanie, par exemple, la prévalence de la maladie a diminué depuis son pic de 55,25 cas pour 100 000 habitants en 2002 pour atteindre seulement 2,59 cas pour 100 000 habitants en 2022. La Bulgarie est également passée de 32,52 cas pour 100 000 habitants en 1998 à seulement 5,28 cas pour 100 000 habitants en 2022.

Des trois maladies présentées dans notre graphique, ce sont les cas de gonorrhée qui ont augmenté le plus rapidement depuis 2015 dans l’ensemble de l’Union, atteignant 70 881 cas déclarés en 2022, soit une augmentation de 131 %. Une grande partie de cette augmentation est due à l’Espagne, qui a vu son nombre de cas confirmés passer de 10 306 en 2020 à 22 932 en 2022. La prévalence de la maladie était également élevée en Irlande (75,3 pour 100 000), au Luxembourg (73,6), au Danemark (66,9) et en Espagne (48,4). Si les chiffres présentés n’incluent pas les données du Royaume-Uni, puisque l’ECDC cessé de les publier en 2019, le pays avait alors de loin le plus grand nombre de cas confirmés de syphilis : 116,1 pour 100 000 habitants.

L’ECDC souligne que la gonorrhée est particulièrement préoccupante en raison des signes de résistance croissante aux antibiotiques azithromycine et ciprofloxacine, et a appelé à une « surveillance vigilante et à des stratégies de réponse robustes » face à cette situation.

Dans une série de rapports publiés en décembre 2023 sur les données de 2021, l’ECDC détaille également les tendances dans les groupes qui ont une proportion plus élevée d’infections. Pour la chlamydia, les taux étaient les plus élevés chez les jeunes adultes hétérosexuels. Les analystes ajoutent que cela pourrait être dû à des disparités entre les sexes en matière de dépistage et que la chlamydia pourrait être sous-diagnostiquée chez les hommes. En ce qui concerne la syphilis, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes représentaient environ 77 % des cas déclarés en Europe en 2021, et ils représentaient 55 % des cas de gonorrhée en 2021.

L’ECDC met en garde contre les comparaisons entre pays en raison des différences entre les méthodes de dépistage et de déclaration. Outre le fait que de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués ou signalés, les augmentations peuvent également être liées à des facteurs tels que l’utilisation de tests plus sensibles. Les analystes ajoutent que ces chiffres à l’échelle européenne sont très probablement des estimations basses, en raison de systèmes de déclaration non exhaustifs en France, en Belgique et aux Pays-Bas et d’un manque de publication des données en Allemagne, en Autriche et au Lichtenstein.

De Valentine Fourreau pour Statista