La mobilisation des agriculteurs continue dans toute la France. Selon les renseignements territoriaux, près de 800 tracteurs se trouveraient dans le bassin parisien, et aucune région du pays ne serait épargnée par les blocages des agriculteurs.

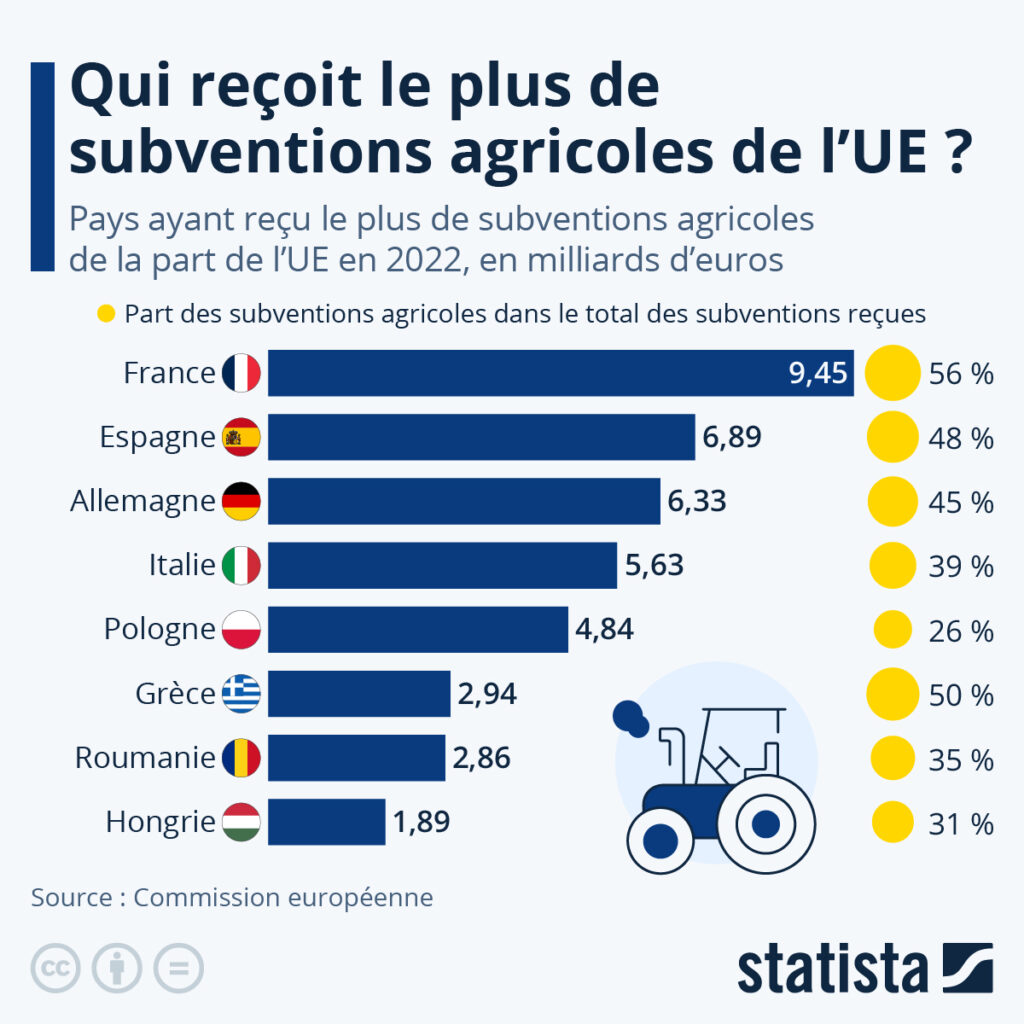

Leurs revendications sont multiples. Ils demandent que les lois EGalim, censées permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail en rééquilibrant les relations commerciales entre les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires, soient mieux appliquées et renforcées afin que les agriculteurs n’aient pas à vendre leur production à perte. De nombreux syndicats demandent également la fin de l’obligation par l’Union européenne de consacrer 4 % des terres arables à de la jachère ou à des infrastructures agroécologiques. Ils demandent aussi que les produits d’importation soient soumis aux mêmes normes que les produits français, afin d’éviter une concurrence jugée déloyale.

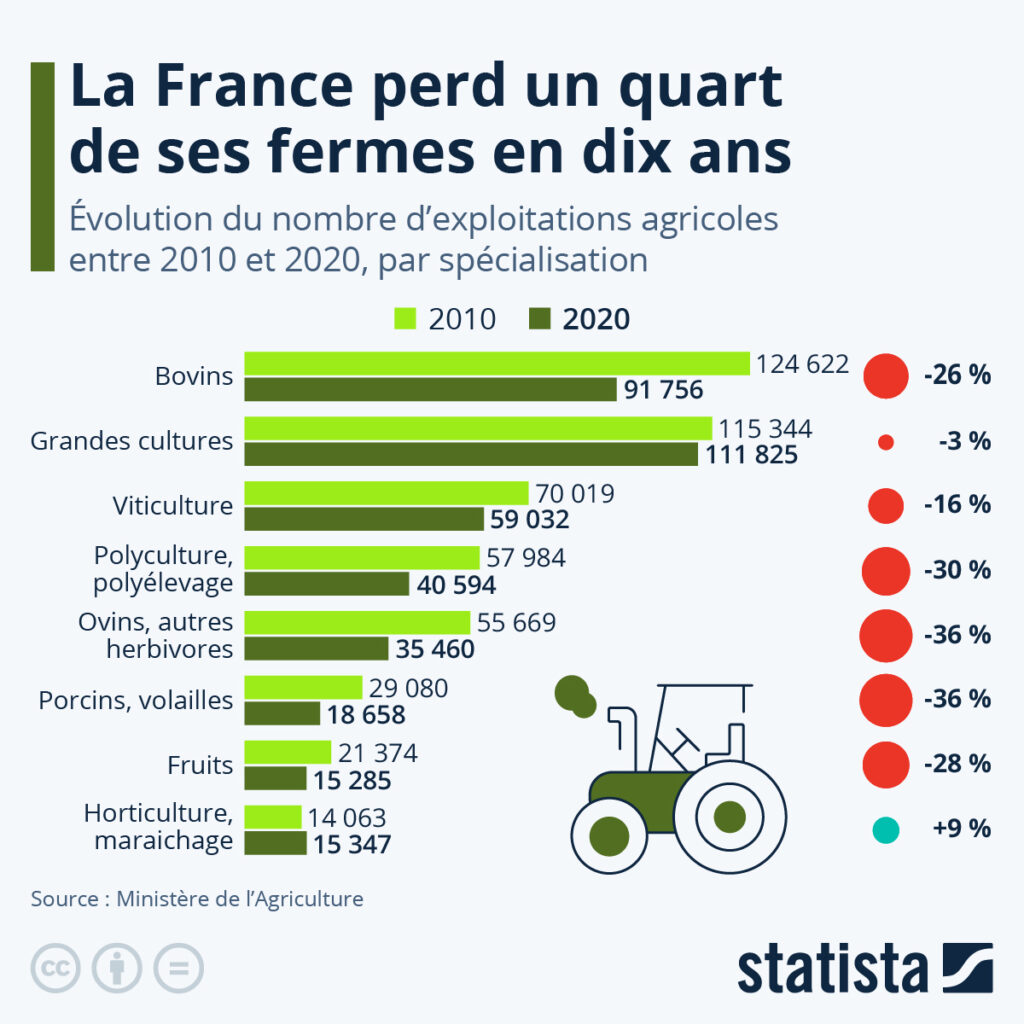

Comme le montre notre infographie, basée sur les données du plus récent recensement agricole du Ministère de l’Agriculture, la France a perdu plus de 100 000 exploitations entre 2010 et 2020. Ce sont les exploitations spécialisées dans l’élevage qui ont été les plus touchées : plus de 63 000 ont disparu en dix ans, soit près de deux tiers de la diminution totale. Les exploitations de petite taille ont particulièrement souffert. Le nombre de micro-exploitations a ainsi baissé de 31 %, tandis que celui des petites et moyennes exploitations a diminué de 21 %.

La surface agricole utile est par ailleurs restée stable, ce qui s’explique par l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations agricoles : de 55 hectares en 2010 à 69 hectares en 2020, soit une augmentation d’environ 25 %. Les grandes exploitations (136 hectares en moyenne) sont les seules à avoir vu leur nombre augmenter : elles étaient 2 000 de plus en 2020 que dix ans auparavant.

Agriculteur : un métier en péril ?

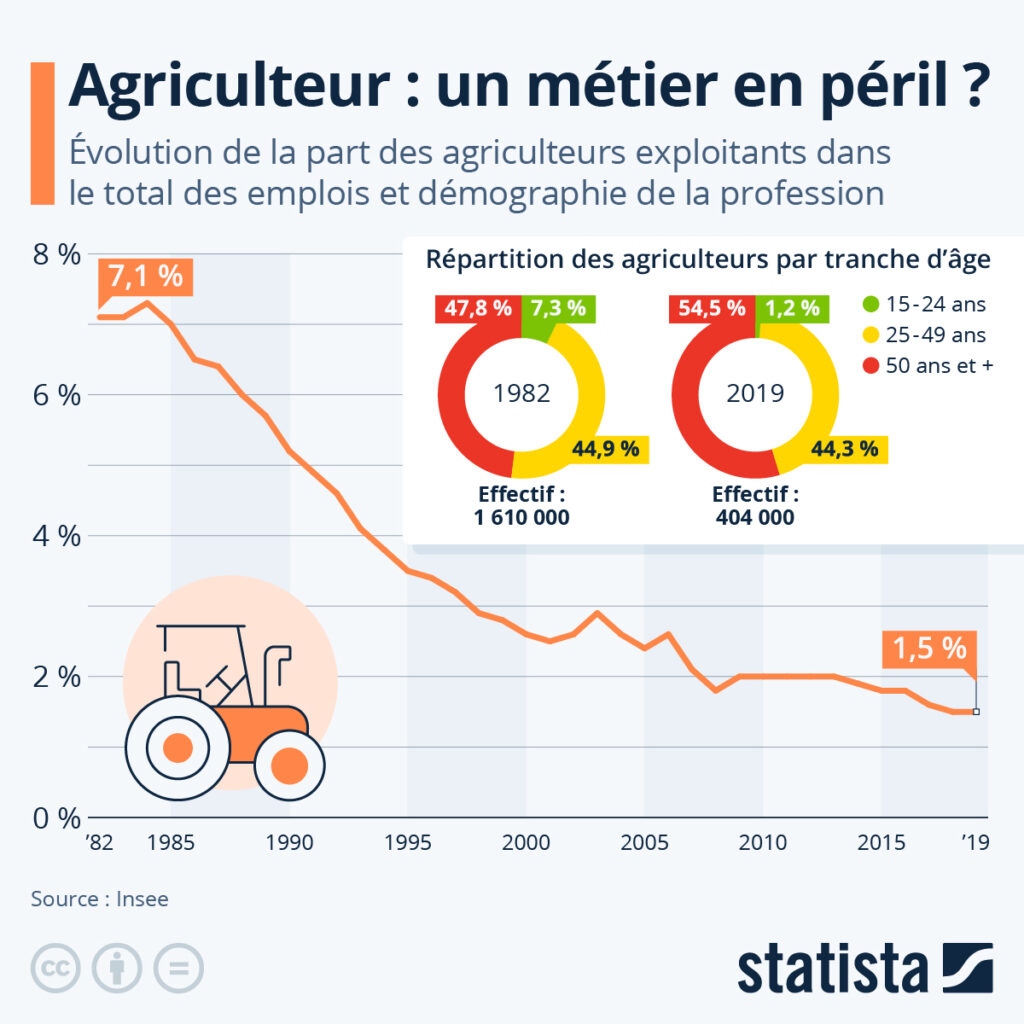

Alors que la grogne des agriculteurs se poursuit, le Premier ministre Gabriel Attal a reçu ce lundi 29 janvier soir les patrons des syndicats agricoles pour discuter de leurs revendications. Selon le ministère de l’Agriculture, de nouvelles mesures de soutien à la filière devraient prochainement être annoncées par le gouvernement. Dans le contexte de crise démographique inédite qui touche la profession, l’un des sujets les plus attendus est la réforme destinée à faciliter la transmission des exploitations agricoles. En effet, selon le dernier recensement publié par l’Insee, plus de la moitié des agriculteurs exploitants (55 %) sont aujourd’hui âgés de cinquante ans et plus. Ainsi, d’ici dix ans, on estime que la moitié des agriculteurs du pays auront cessé leur activité.

Depuis le début des années 1980, le nombre d’agriculteurs exploitants a déjà été divisé par quatre en France, selon les données de la dernière étude de l’Insee sur le sujet. Alors que la taille moyenne des exploitations agricoles a plus que doublé en quarante ans, la part des agriculteurs dans l’emploi a fortement chuté, passant de plus de 7 % en 1982 à seulement 1,5 % en 2019. Dans le même temps, l’âge moyen des agriculteurs exploitants a également beaucoup évolué. Alors que la profession comptait plus de 7 % de jeunes (15-24 ans) au début des années 1980, cette part est aujourd’hui tombée à 1 %, un chiffre nettement insuffisant pour assurer le renouvellement des générations dans le secteur agricole.

De Valentine Fourreau et Tristan Gaudiaut pour Statista