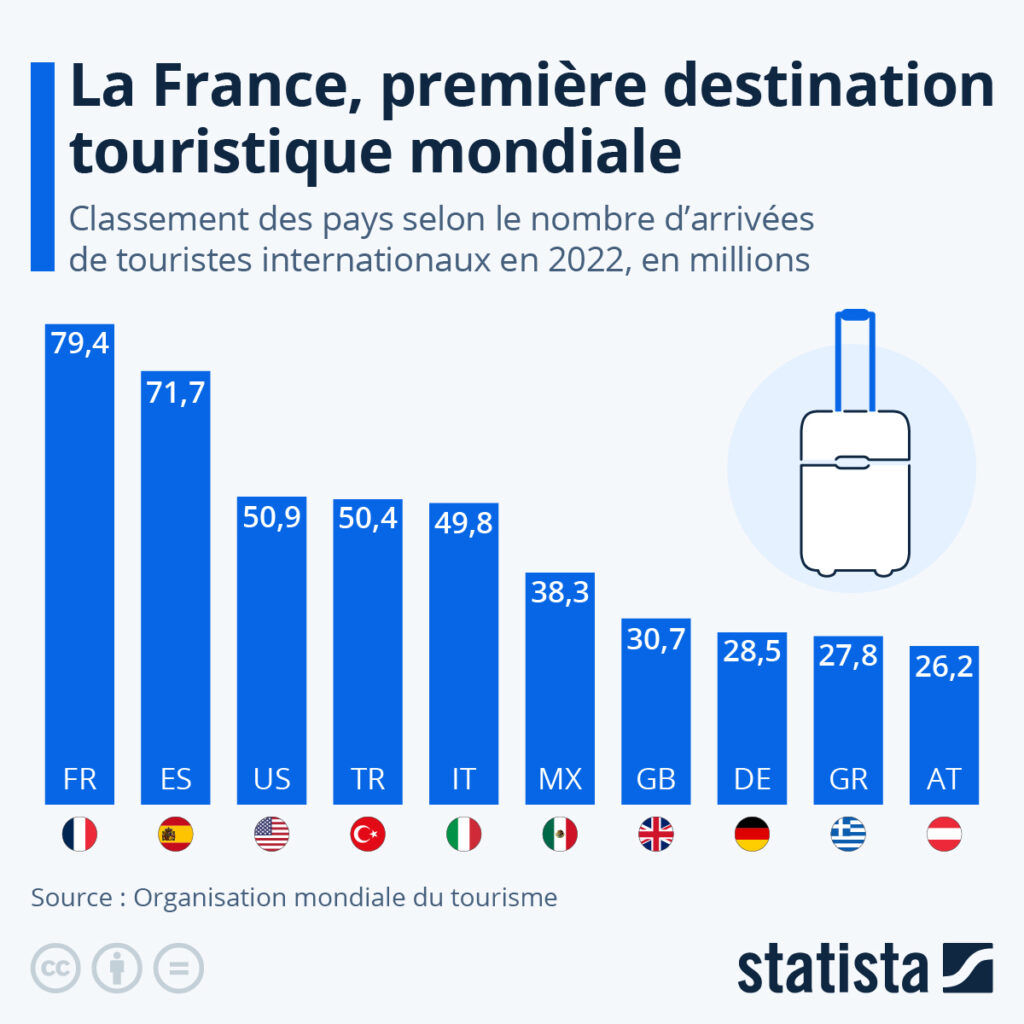

Bien qu’ayant été l’un des plus touchés par la crise sanitaire, le secteur du tourisme semble être en voie de rétablissement en 2023. D’après les derniers chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les arrivées internationales ont atteint 80 % de leur niveau pré-pandémie au premier trimestre 2023 (par rapport au premier trimestre 2019). De plus, l’OMT estime à 235 millions le nombre de touristes internationaux au cours des trois premiers mois de 2023, soit plus du double que le chiffre mesuré sur la même période l’année précédente.

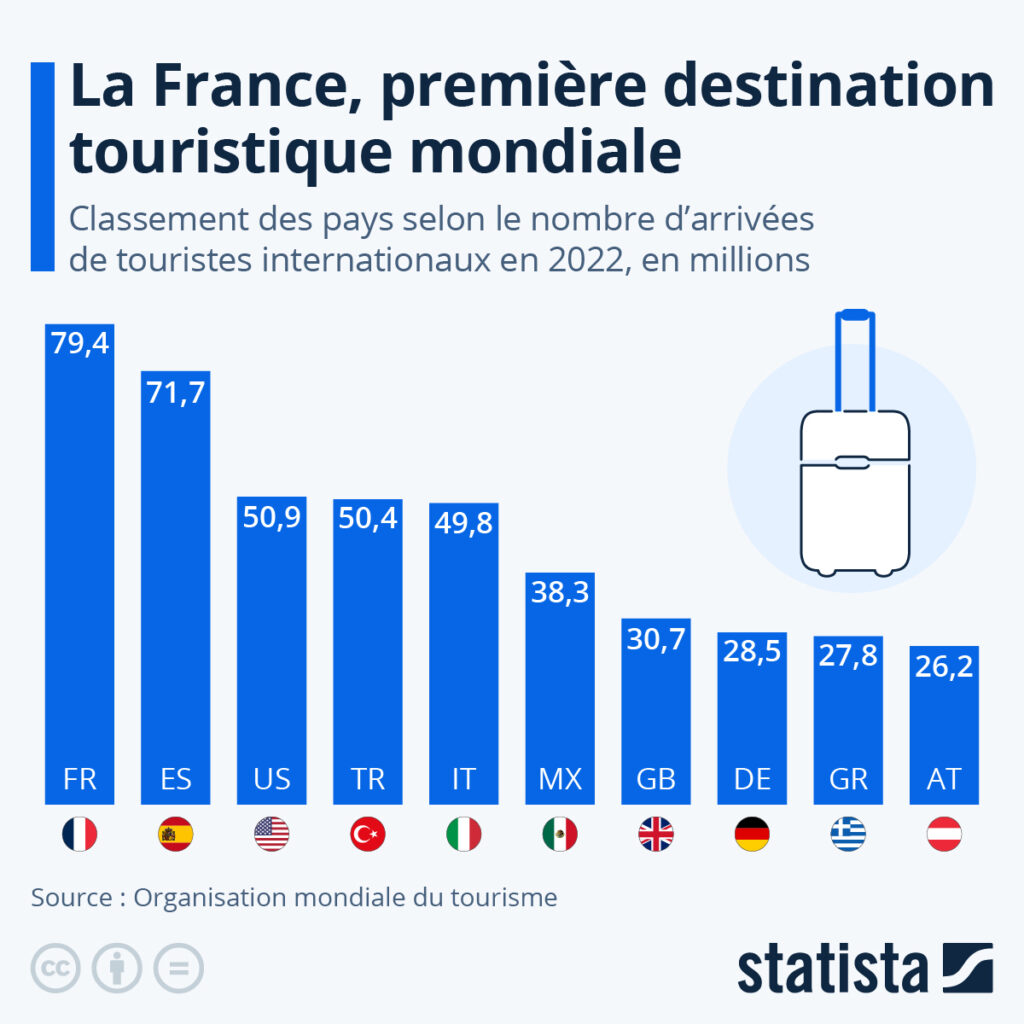

Comme le montre notre infographie, la France conserve son rang de première destination touristique mondiale, arrivant en tête des pays comptant le plus grand nombre de touristes internationaux en 2022, avec plus de 79 millions de visiteurs, soit près du double du nombre d’arrivées comptabilisées en 2020 (41,7 millions). Un niveau qui se rapproche également de celui de 2019, où 90,9 millions de voyageurs internationaux avaient visité l’Hexagone. L’Espagne (71,7 millions de visiteurs) et les États-Unis (50,9 millions de visiteurs) complétaient le podium des pays préférés des touristes étrangers en 2022, devant la Turquie et l’Italie.

Combien pèse le secteur du tourisme dans l’économie ?

Le secteur du tourisme poursuit sa reprise et est en bonne voie pour retrouver ses niveaux d’activité pré-pandémiques. Selon le dernier baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les destinations du monde entier ont enregistré quelque 235 millions d’arrivées internationales au premier trimestre 2023, ce qui représente environ 80 % du niveau mesuré à la même période en 2019, juste avant l’impact de la crise sanitaire.

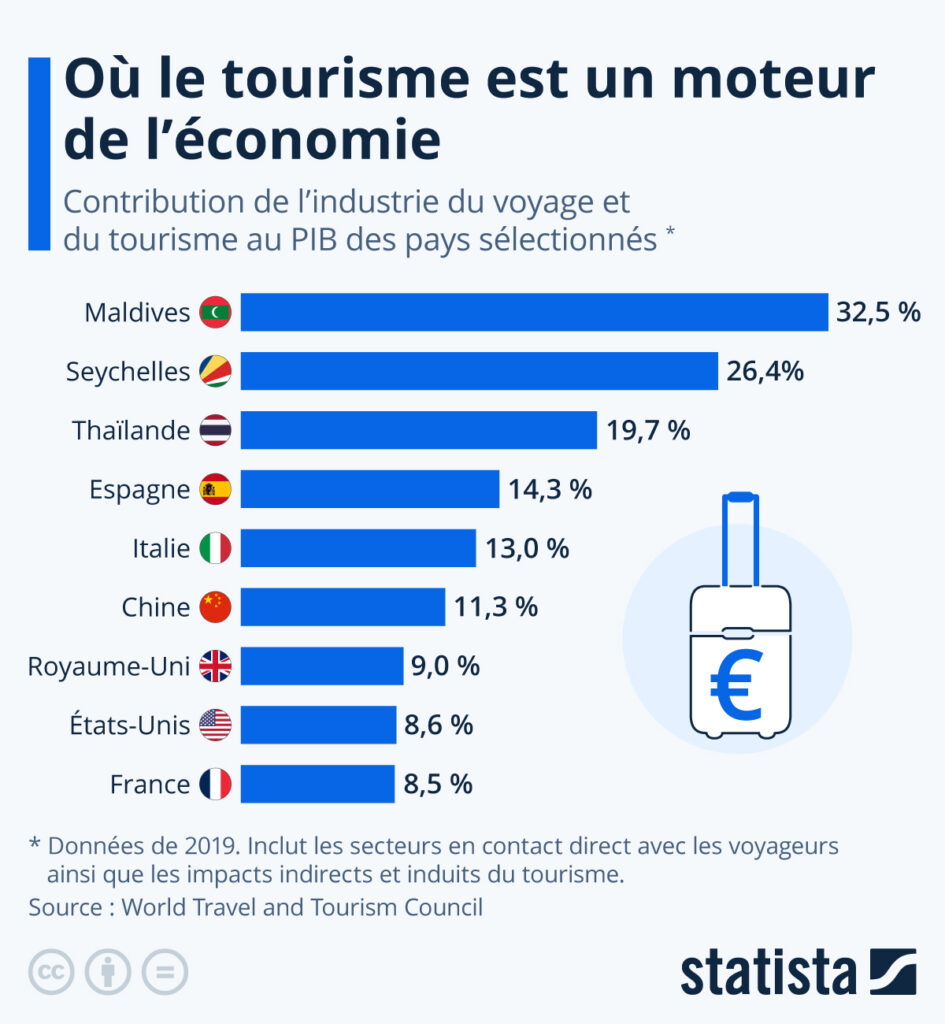

Ces perspectives sont de bon augure pour les économies qui dépendent très fortement du tourisme. Dans les îles tributaires de cette activité, comme les Seychelles et les Maldives, l’industrie du voyage et du tourisme génère par exemple entre 25 % et 33 % du PIB, si l’on se base sur les données d’avant la pandémie (2019). Mais ce secteur représente aussi un moteur important dans des économies plus diversifiées. C’est le cas par exemple de la Thaïlande, où la part du tourisme dans le PIB s’élève à 20 %, mais aussi de certains pays européens, tels l’Italie et l’Espagne (13 % à 14 %). En France et aux États-Unis, deux des trois destinations les plus visitées au monde avec l’Espagne, le secteur touristique contribue à hauteur de près de 9 % au produit intérieur brut.

De Valentine Fourreau et Tristan Gaudiaut pour Statista