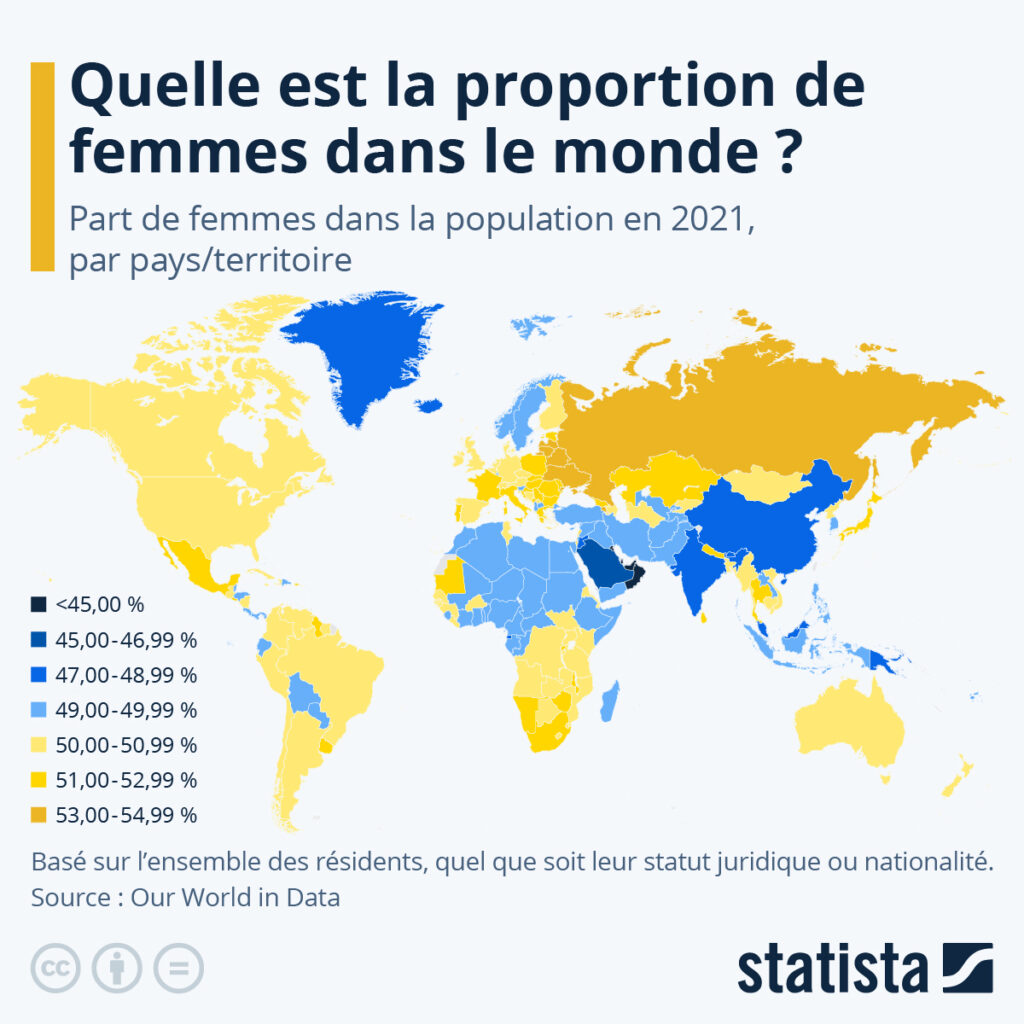

Quelle est la proportion d’hommes et de femmes sur Terre ? Au niveau mondial, la population masculine est très légèrement supérieure à la population féminine : 50,4 % contre 49,6 %. Cependant, comme le montre notre carte basée sur les données compilées par le site Our World in Data, le ratio femmes/hommes varie assez fortement d’un pays à l’autre.

En 2021, l’Arménie (55 %), le Bélarus (54 %) et le territoire de Hong Kong (54 %) présentaient la plus grande proportion de femmes dans le monde. Parmi les pays où la population féminine est la plus importante, on constate que plusieurs sont d’anciennes républiques soviétiques. À l’inverse, les pays qui comptent le moins de femmes en proportion sont situés dans la péninsule Arabique, avec en tête le Qatar (27 %), les Émirats arabes unis (30 %) et le Bahreïn (38 %).

Il y a trois principales raisons pour lesquelles ce ratio varie au sein des populations.

Tout d’abord, on peut citer les différences de mortalité et d’espérance de vie entre les deux sexes. Ce facteur explique en grande partie pourquoi il y a le plus de femmes en Europe de l’Est (ex-URSS), les écarts d’espérance de vie dans cette région étant parmi les plus importants au monde. En Russie par exemple, l’espérance de vie à la naissance en 2021 était de 75 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes (à l’échelle mondiale, l’écart n’est que de 5 ans).

Aussi, les rapports de masculinité à la naissance ne sont pas égaux. Dans tous les pays, il y a plus de naissances masculines que de naissances féminines (105 garçons pour 100 filles en moyenne). Mais l’ampleur de ce phénomène varie. En Asie du Sud et de l’Est, notamment en Chine et en Inde, les femmes sont nettement moins nombreuses que les hommes en raison d’un taux de naissances masculines plus élevé que la moyenne (110 à 115 garçons pour 100 filles).

Enfin, les migrations peuvent également affecter les ratios femmes/hommes dans les populations. Plusieurs pays du Moyen-Orient, dont le Qatar, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, font appel à une quantité importante de main-d’œuvre étrangère à prédominance masculine, ce qui impacte fortement les rapports de masculinité qui y sont mesurés.

De Tristan Gaudiaut pour Statista