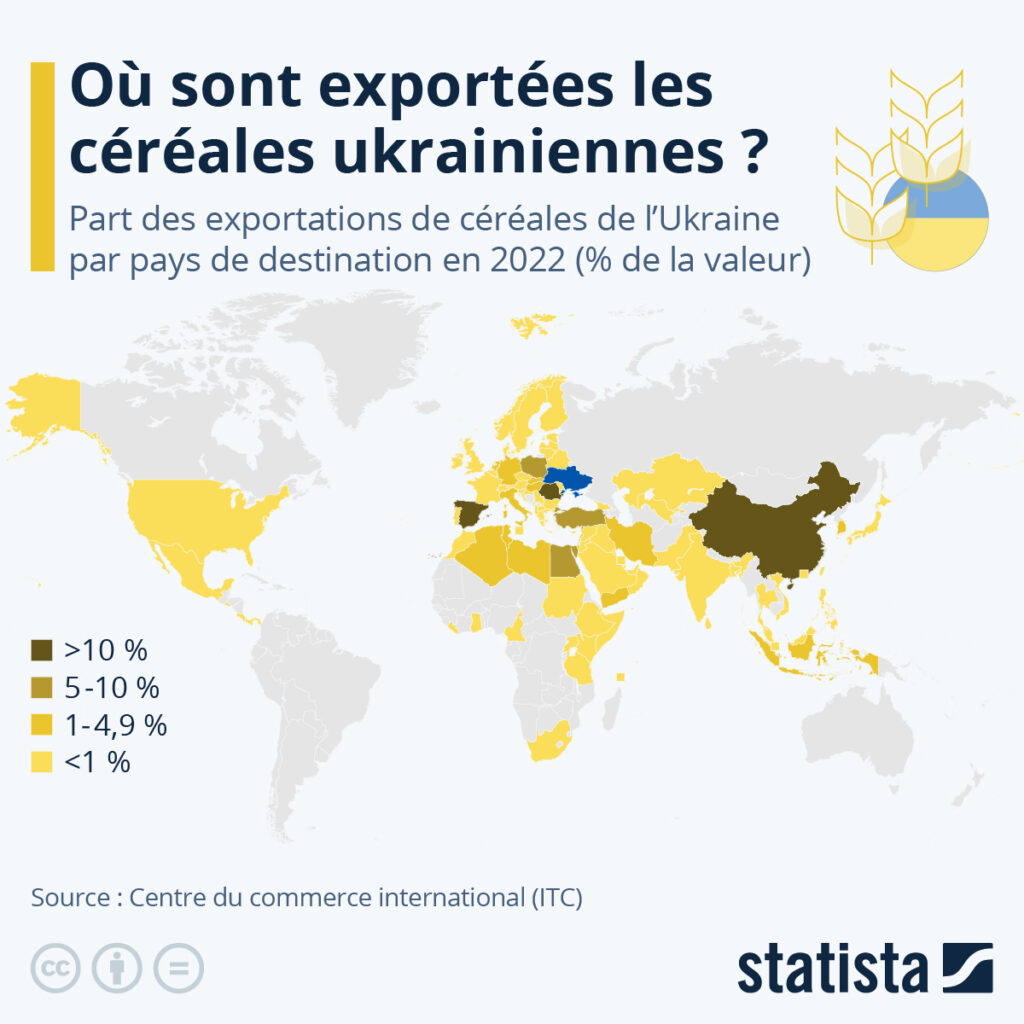

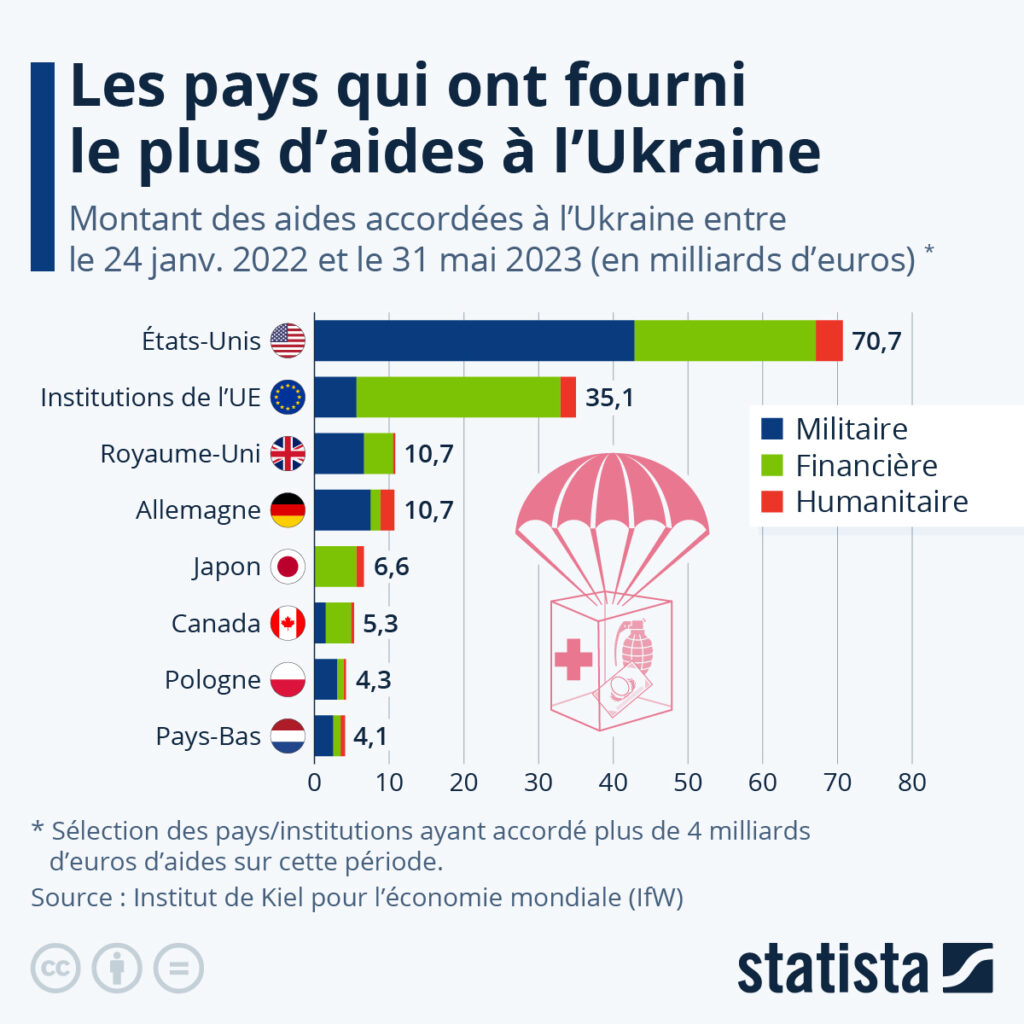

Alors que la Russie a annoncé lundi 17 juillet son retrait de l’Initiative céréalière de la mer Noire – un accord signé avec l’Ukraine, la Turquie et les Nations unies pour permettre la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes malgré la guerre – la carte ci-dessus donne un aperçu de l’importance de ces flux agricoles à l’échelle mondiale.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une hausse significative des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, et en particulier des prix des céréales, étant donné le rôle joué par ces deux pays dans le commerce agricole international. Les « couloirs de solidarité » mis en place par l’Union européenne pour aider l’Ukraine à exporter ses produits agricoles et l’Initiative céréalière de la mer Noire (signée en juillet 2022) ont contribué de manière significative à la baisse des prix observée depuis la fin de l’année 2022.

Au total, l’an dernier, 90 pays ont importé des céréales (blé et autres) en provenance de ce pays déchiré par la guerre. Environ la moitié d’entre eux sont situés en Afrique et en Asie. La Roumanie voisine, peu touchée par les blocages des exportations maritimes de Kyiv, est devenue le premier importateur de céréales ukrainiennes en 2022 (devant la Chine).

Tristan Gaudiaut, Statista.