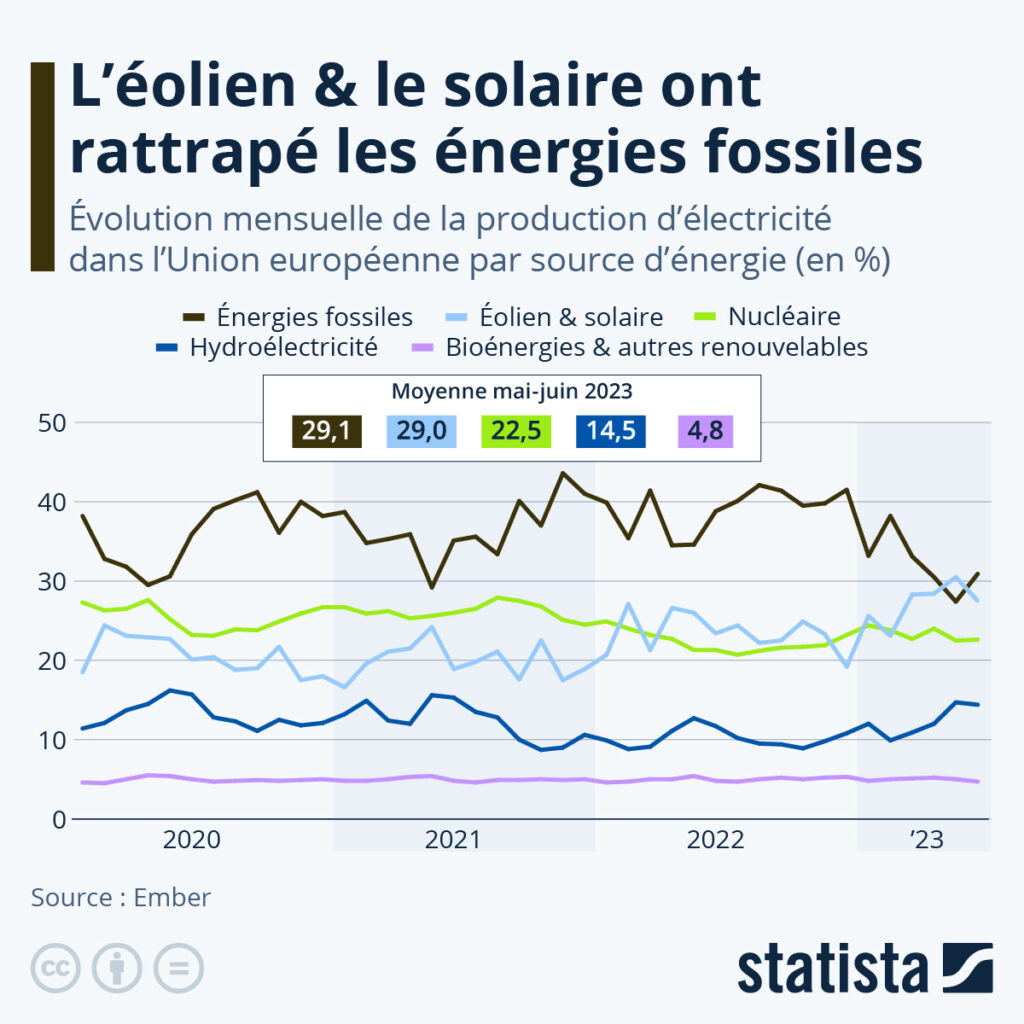

Selon le suivi du groupe de réflexion sur l’énergie Ember, l’année 2023 marque un tournant dans la production d’électricité en Europe. Au mois de mai, pour la première fois sur un mois complet, les énergies éoliennes et solaires ont produit plus d’électricité dans l’Union européenne (UE) que l’ensemble des combustibles fossiles. Comme l’indique le graphique ci-dessus, ces deux énergies renouvelables ont contribué à hauteur de 29 % au mix électrique de l’UE au cours des deux derniers mois (moyenne sur mai et juin), soit autant que le gaz, le charbon et le pétrole réunis (29,1 %).

Les analystes d’Ember indiquent que la croissance et les bonnes performances de l’énergie solaire et éolienne, combinées à une faible demande d’électricité, sont à l’origine de ce record. Chacune des deux énergies renouvelables a signé un record mensuel cette année : le solaire a généré 14 % de l’électricité de l’UE en mai et l’énergie éolienne 23 % en janvier. Dans le même temps, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la plupart des pays de l’UE ont accéléré leurs plans visant à réduire leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Depuis le deuxième semestre 2022, la part des énergies fossiles dans le mix électrique européen est tombée d’environ 40 % à moins de 30 %. En troisième position, l’énergie nucléaire produit actuellement entre 20 % et 25 % de l’électricité de l’UE.

Tristan Gaudiaut, Statista