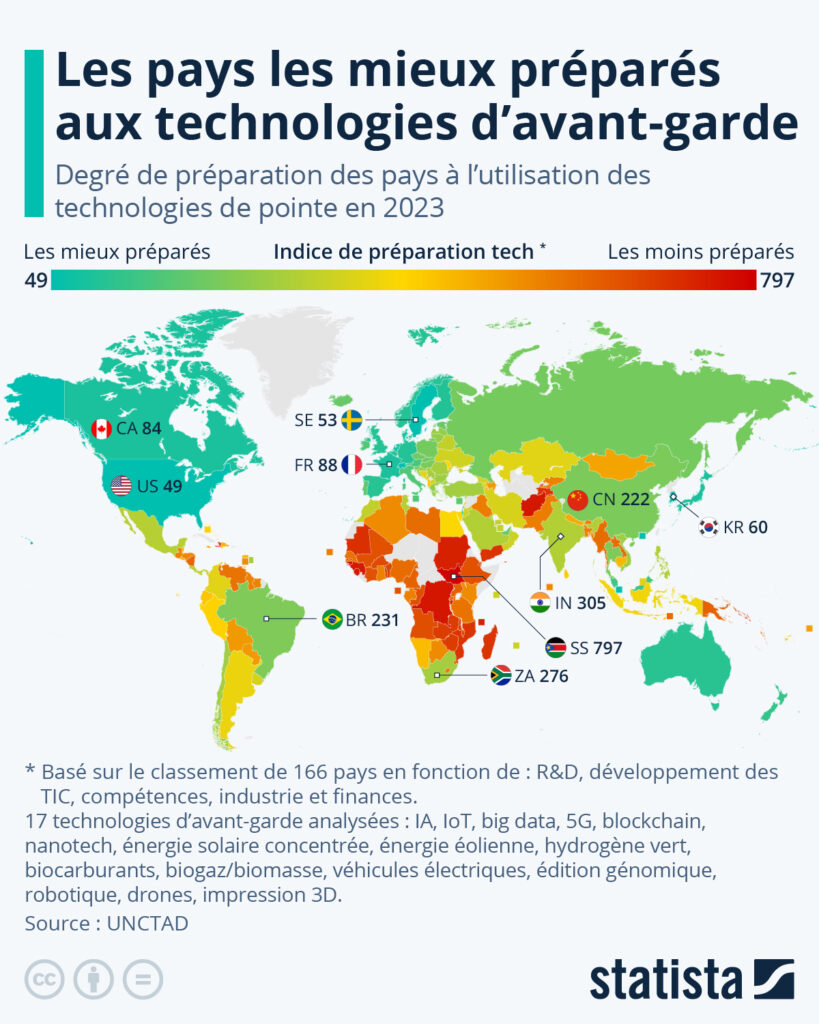

Les États-Unis, le Canada, Singapour, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse, la Suède, les Pays-Bas et la France font partie des dix pays les mieux préparés à utiliser, adopter ou à s’adapter aux technologies d’avant-garde, dont un grand nombre seront essentielles à la transition vers des sociétés durables et à faibles émissions de CO2, selon un rapport publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

166 pays ont été classés sur la base de cinq indicateurs technico-économiques en fonction de leur degré de préparation à l’utilisation de 17 technologies de pointe (parmi lesquelles : IA, IoT, big data, blockchain, nanotech, énergie solaire concentrée, énergie éolienne, hydrogène vert, biogaz et biomasse, édition génomique, robotique, impression 3D). La carte présentée ci-dessous indique le score final des pays, basé sur leur rang pour chacun des indicateurs analysés. Par exemple, la France se classe à la 8e place pour la R&D, à la 18e place pour les TIC (technologies de l’information et de la communication), à la 24e place pour les compétences, à la 17e place pour l’industrie et à la 21e place pour les finances, soit une somme de 88 points.

Comme le met en avant la carte, il existe un fossé évident entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu. L’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique subsaharienne sont parmi les régions les moins bien préparées à exploiter les technologies d’avant-garde, ce qui signifie qu’elles risquent le plus de passer à côté des opportunités technologiques, économiques et environnementales. Le bas du classement est occupé par la Guinée, la République démocratique du Congo, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sud-Soudan. Ces cinq pays sont tous classés en queue de peloton dans les cinq domaines analysés.

Malgré la capacité de la Chine à produire et à innover dans le domaine des technologies de pointe, le pays est moins bien classé qu’on aurait pu s’y attendre, puisqu’il arrive en 35e position (222 points), en raison notamment de disparités entre les zones urbaines et rurales en matière de couverture internet et d’accès aux nouvelles technologies. En ce qui concerne les autres membres du bloc BRICS, le Brésil est classé au 40e rang, l’Inde au 46e et l’Afrique du Sud au 56e. Un certain nombre de pays d’Asie obtiennent toutefois de meilleurs résultats que prévu, comme l’Inde (55e position), les Philippines (57e) et le Vietnam (45e).

De Tristan Gaudiaut pour Statista