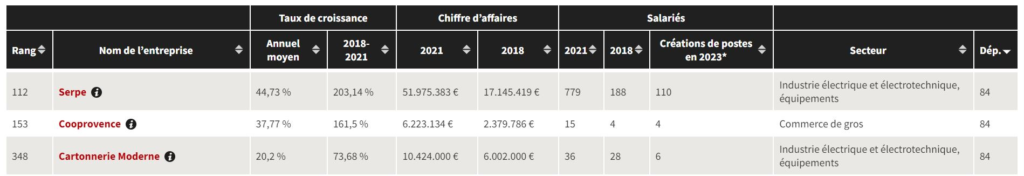

CooProvence, Serpe et Cartonnerie Moderne, trois entreprises vauclusiennes, figurent dans le palmarès 2023 des 500 Champions français de la croissance* que viennent de publier le journal Les Echos et l’institut Statista.

Spécialisée dans la création et l’entretien des espaces naturels et plantés en zone urbaine et en pleine nature, l’entreprise Serpe est basée au Thor, dans la zone d’activité la Cigalière. Créée en 1988, l’agence d’Avignon se classe en 112e position du classement avec un taux de croissance annuel moyen de 44,73% et une augmentation de 203,14% sur la période 2018-2021. L’agence historique du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 51M€ en 2021, prévoit la création de 110 postes en 2023 pour porter ses effectifs au-delà des 800 salariés.

Pour rappel, le Groupe Serpe s’était classé en 421e position du classement lors de l’édition 2021, avant de disparaître du palmarès en 2022.

C’est ensuite à CooProvence, coopérative artisanale d’achats et de services spécialisée dans le domaine de la plomberie, du chauffage, du sanitaire et de l’électricité, de figurer en 153e position du classement 2023 des Echos. Créée en 2016, l’entreprise basée à Avignon, dans la zone d’activité de Fontcouverte, affiche un taux de croissance annuel moyen de 37,77% et une augmentation de 161,5% sur la période 2018-2021. En 2023, l’entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6M€ en 2021, prévoit la création de quatre postes.

Enfin, l’entreprise Cartonnerie Moderne, expert de la fabrication d’emballages personnalisés pour les métiers de bouche, clôture ce trio d’entreprises vauclusiennes présentes dans le classement établi par le journal Les Echos et l’institut Statista. Créée en 1904, l’entreprise implantée à Vedène se classe en 348e position du classement avec un taux de croissance annuel moyen de 20,2% et une augmentation de 73,68% sur la période 2018-2021. L’entreprise, déjà lauréate en 2017, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10M€ en 2021 et prévoit la création de six postes en 2023.

Le classement complet des Champions de la Croissance 2023 est à retrouver en suivant ce lien.

* le Palmarès 2023 des Champions de la Croissance met en avant les 500 entreprises françaises indépendantes les plus dynamiques, ayant enregistré une croissance significative de leur chiffre d’affaires sur la période 2018-2021, et ayant généré au minimum 100K€ de chiffre d’affaires en 2018 et 1,5M€ de chiffre d’affaires en 2021.