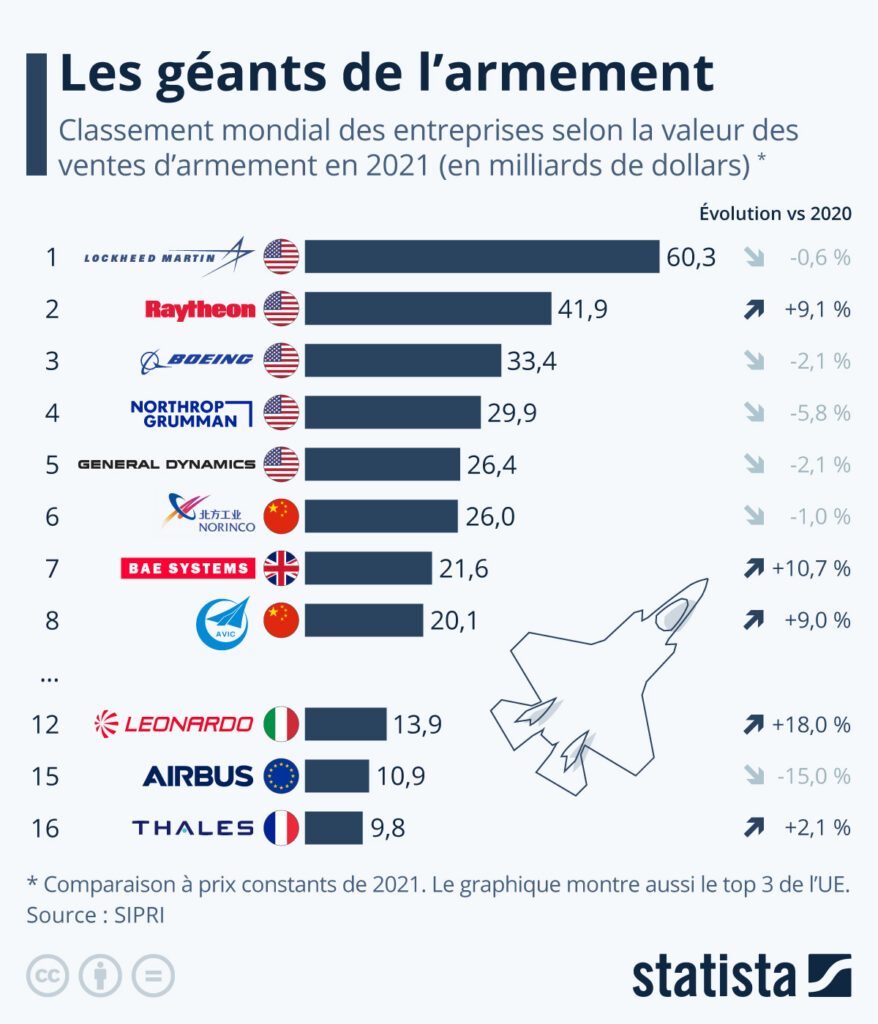

L’année dernière, les ventes d’armes et de services militaires des 100 plus grandes entreprises du secteur ont augmenté de près de 2 % par rapport à 2020 pour atteindre un total de 592 milliards de dollars, selon les nouvelles données publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). En 2020, la crise du Covid-19 n’avait pas impacté le chiffre d’affaire mondial de l’industrie de la défense, dont les ventes sont en hausse constante depuis plusieurs années.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les entreprises américaines dominent toujours nettement le classement, avec un top 5 mondial composé de Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics et de Northrop Grumman – qui vient de dévoiler le nouveau bijou de l’U.S. Air Force, le cyber bombardier B-21 Raider. À elles seules, ces cinq sociétés ont vendu pour 192 milliards de dollars d’armement en 2021 – soit environ le tiers du total mondial.

Deux entreprises publiques chinoises figurent également dans le top 8 : Norinco, qui fabrique des fusils et des missiles, et Aviation Industry Corporation of China (AVIC), spécialisée dans l’aéronautique, avec respectivement 26 milliards et 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière. Les ventes d’armements des entreprises chinoises connaissent une hausse significative ces dernières années, principalement grâce aux programmes de modernisation lancés par l’Armée populaire de libération.

Les sociétés européennes sont également bien représentées dans le premier quart de cette liste. Les constructeurs aéronautiques Leonardo et Airbus, ainsi que le groupe électronique français Thalès se classent dans le top 16 mondial avec des ventes d’armes qui s’échelonnaient entre 10 et 14 milliards de dollars en 2021.

Tristan Gaudiaut pour Statista.