En 2021, les commandes à l’exportation des entreprises françaises de défense ont atteint leur troisième plus haut niveau historique, soit 11,7 milliards d’euros, selon le rapport annuel du ministère des Armées. La France a ainsi conservé son rang de troisième plus gros exportateur d’armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Les auteurs du rapport notent que ces chiffres s’inscrivent dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et le maintien de la lutte contre le terrorisme dans plusieurs régions du monde.

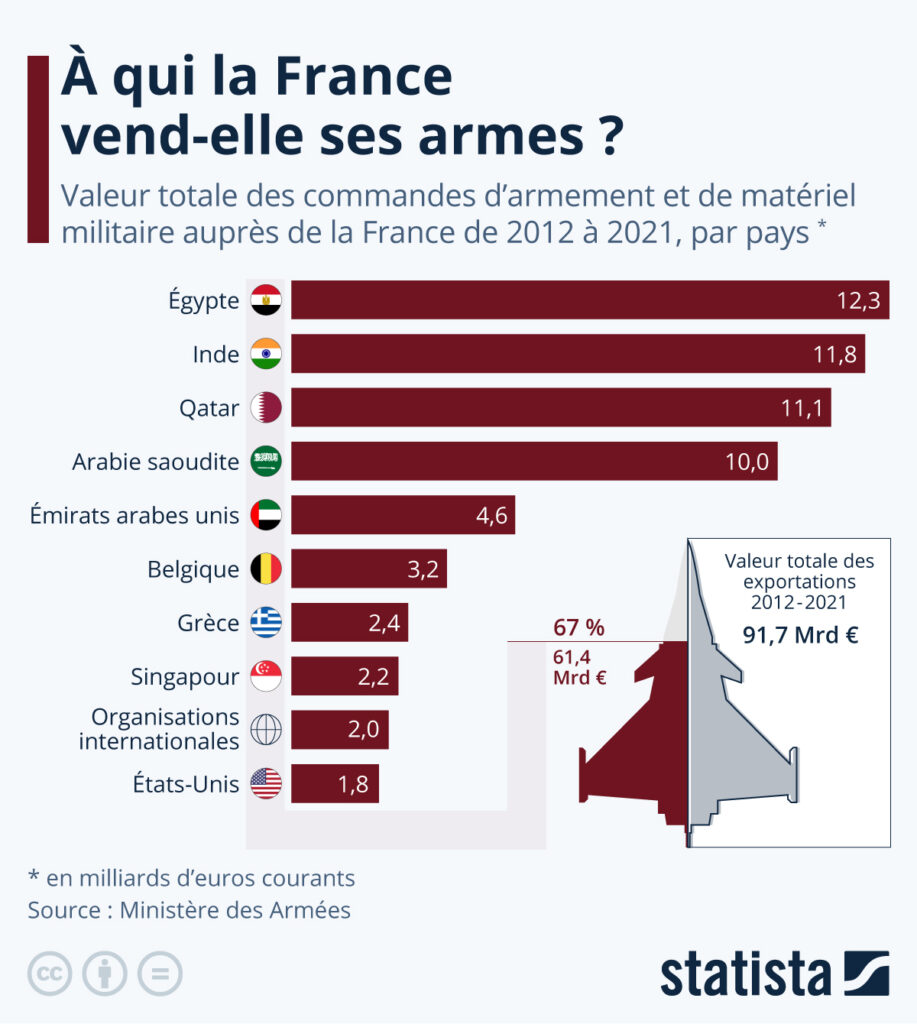

Mais à qui la France vend-elle principalement ses armes ? Comme le montre notre graphique, dix clients ont représenté les deux tiers des 92 milliards d’euros d’équipements militaires exportés au cours de la décennie passée (2012-2021). Les pays qui ont commandé le plus d’armes auprès de l’industrie française sur cette période sont l’Égypte (12,3 milliards d’euros), l’Inde (11,8 milliards), le Qatar (11,1 milliards) et l’Arabie saoudite (10,0 milliards). Ensemble, ces quatre pays ont représenté près de la moitié de la valeur de l’armement français expédié à l’étranger ces dix dernières années.

Une grande partie de la valeur exportée par la France provient des avions de combat Rafale vendus par Dassault et des ventes de sous-marins et frégates construits par Naval Group.

De Tristan Gaudiaut pour Statista