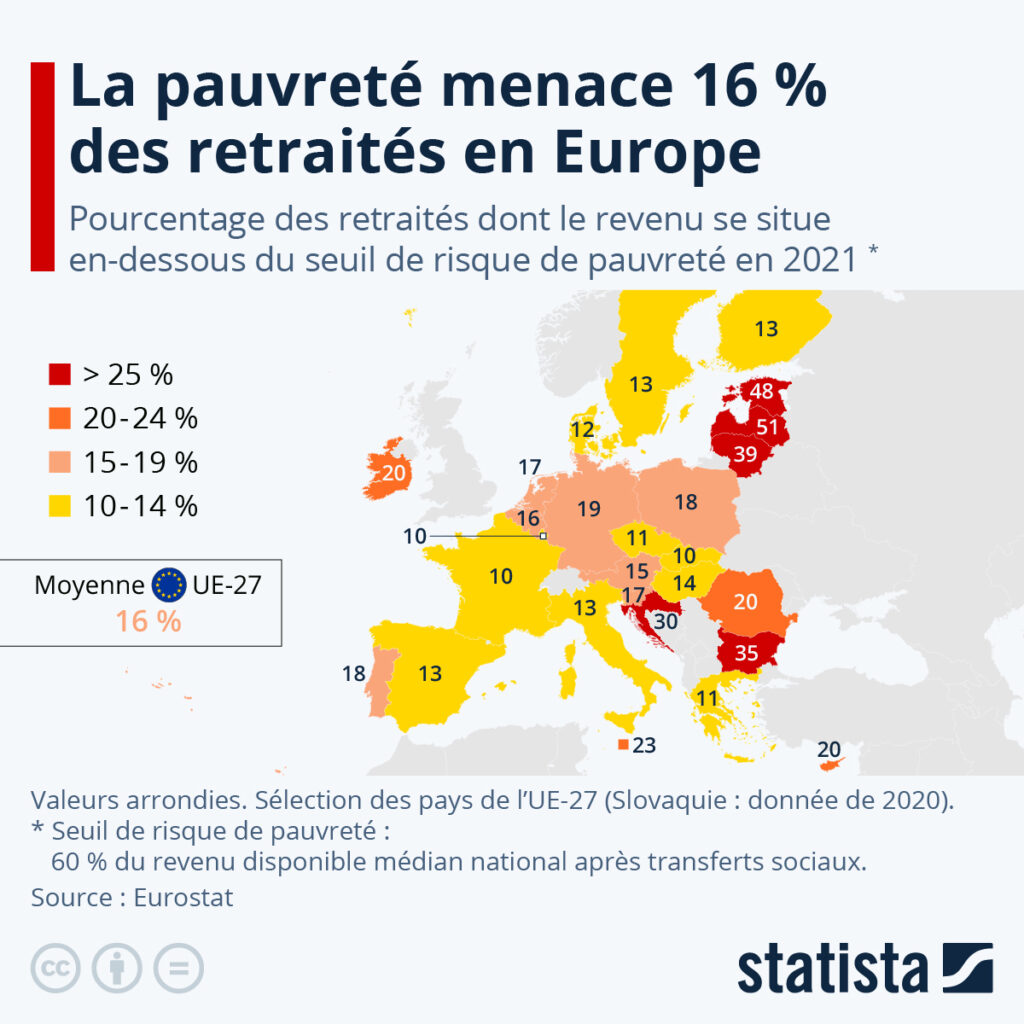

De la Lituanie au Luxembourg, en passant par la France, les pensions de retraite s’échelonnent de 250 à plus de 2 000 euros dans l’Union européenne. Mais au delà de ces données brutes et en tenant compte des écarts du coût de la vie, la pauvreté menace en moyenne 16 % des retraités européens selon Eurostat. Ce taux correspond plus précisément à la proportion de retraités dont les revenus se situent en-dessous du seuil de risque de pauvreté, c’est-à-dire inférieurs à 60 % du revenu disponible national médian après prise en compte des transferts sociaux.

Comme le met en avant notre carte, les retraités de certains pays d’Europe sont beaucoup plus menacés que d’autres par la précarité économique. La situation est particulièrement préoccupante dans les pays baltes, où la part de retraités « à risque de pauvreté » atteint voire dépasse 40 %. En Allemagne, environ 20 % des retraités sont menacés par la précarité, soit un chiffre supérieur de 4 points à la moyenne de l’UE. Pour compléter leurs revenus, il est estimé que 11 % des retraités allemands (65-74 ans) sont obligés d’exercer un emploi, bien souvent des petits boulots.

Avec environ 10 % de retraités qui touchent moins de 60 % du revenu médian disponible, la France affiche l’un des taux les plus bas d’Europe, juste derrière la Slovaquie (9,6 %) et le Luxembourg (9,5 %). Même si de fortes disparités existent à l’échelle nationale (en fonction du sexe, des régions,…), cette statistique suggère que système de retraite français protège relativement efficacement les personnes âgées contre la précarité.