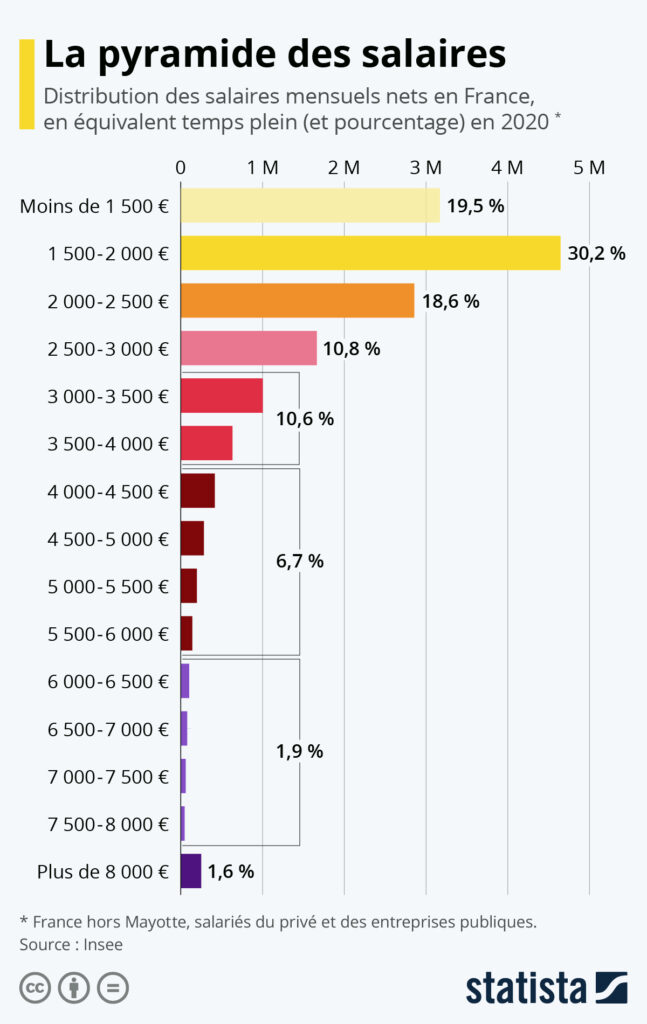

Combien gagnez-vous par rapport à la moyenne des Français ? Une étude de l’Insee dévoile la distribution des salaires dans l’Hexagone et permet de le découvrir. En 2020, le salaire moyen d’un salarié du privé s’élevait à 2 518 € nets par mois en équivalent temps plein (EQTP). Mais ce chiffre est tiré à la hausse par les très gros revenus. En effet, la médiane des salaires est inférieure de 20 % à la moyenne, traduisant une plus forte concentration dans le bas de la distribution. Le salaire net médian – qui signifie que 50 % des salariés français gagnent moins que cette somme et que l’autre moitié gagne plus – se situe ainsi à 2 005 € nets mensuels.

Basé sur les données de cette étude, notre graphique donne un aperçu détaillé de la répartition des salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques, en équivalent temps plein. On constate que 19,5 % des salariés perçoivent moins de 1 500 € nets par mois (certains salaires en EQTP pouvant être inférieurs au Smic) et qu’environ 30 % se situent entre 1 500 € et 2 000 € nets. Concernant les tranches suivantes, près de 30 % touchent de 2 000 € à 3 000 € et ils ne sont plus que 10,6 % à gagner entre 3 000 € et 4 000 €. Les revenus supérieurs à 4 000 € nets mensuels ne concernent qu’autour d’un salarié français sur dix en EQTP. Au delà de 8 000 €, seulement 1,6 %.

De Tristan Gaudiaut pour Statista