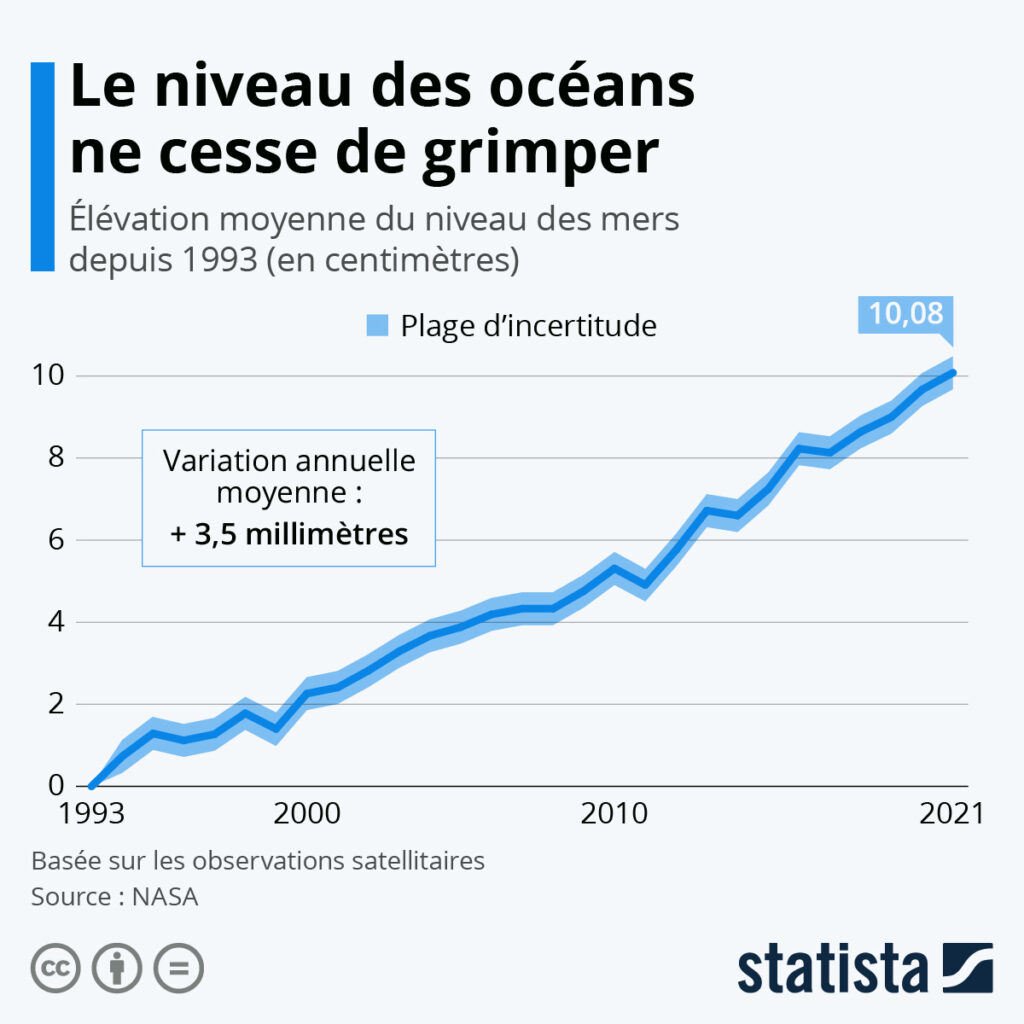

Le solstice d’été, qui a lieu le 21 juin, marque le jour le plus long de l’année et le début de l’été astronomique dans l’hémisphère Nord. Si l’été météorologique démarre lui officiellement le 1er juin, cette saison tend à pointer le bout de son nez de plus en plus tôt avec les effets du réchauffement climatique. En témoigne notamment les températures estivales relevées en France au cours du mois de mai 2022, qui a été le mois de mai le plus chaud et le plus sec jamais mesuré dans l’Hexagone, détrônant mai 2011 de près de 1°C.

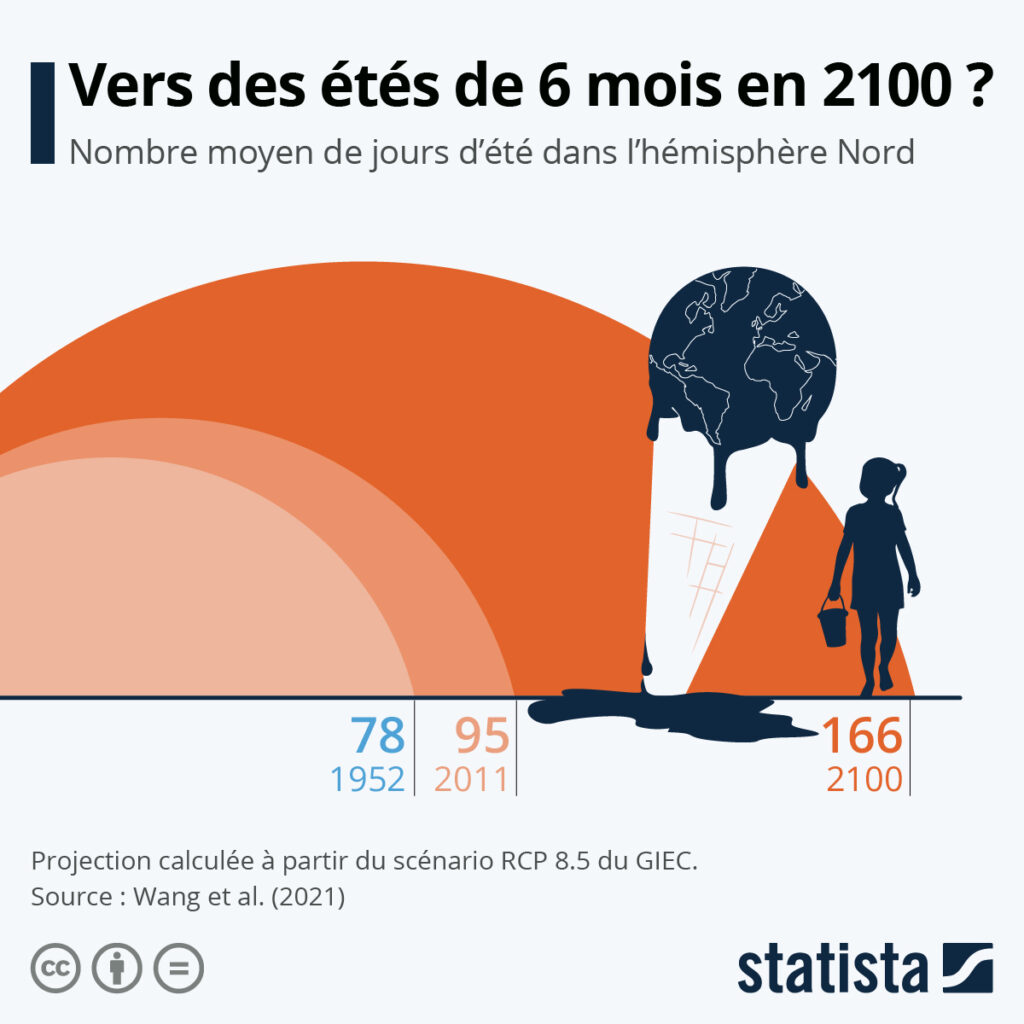

Dans une étude récente portant sur la manière dont le changement climatique affecte les saisons dans l’hémisphère Nord, une équipe de scientifiques chinois a révélé que la durée moyenne de l’été sous nos latitudes est déjà passée de 78 à 95 jours entre 1952 et 2011, tandis que celle de l’hiver a diminué de 76 à 73 jours. Les chercheurs ont défini le début de l’été comme le moment où apparaissent des températures se situant dans les 25 % les plus chaudes enregistrées pendant la période étudiée, et l’hiver, lorsque les températures tombent dans les 25 % les plus froides. Le printemps et l’automne sont définis comme les périodes de transition entre ces deux saisons.

En utilisant des modèles climatiques, ils ont ensuite cherché à prédire comment les saisons pourraient évoluer à l’avenir si l’humanité échoue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Selon l’un des scénarios les plus pessimistes du GIEC, le RCP 8.5, qui prévoit une poursuite de la hausse des émissions dans les prochaines décennies, les étés pourraient durer jusqu’à 6 mois (166 jours) d’ici la fin du siècle dans l’hémisphère Nord. Dans ce scénario, les hivers dureraient alors moins de deux mois, et les saisons de transition, le printemps et l’automne, seraient également nettement plus courtes qu’aujourd’hui.

Si la perspective d’étés plus longs peut sembler agréable au premier abord pour les amateurs de soleil, une telle déformation des cycles saisonniers est amenée à perturber l’équilibre des écosystèmes, en impactant par exemple négativement la production agricole ou les probabilités d’apparition de maladies transmises par les moustiques. Des étés plus longs signifient également des vagues de chaleur, des tempêtes et des incendies de forêt plus fréquents, faisant peser un certain nombre de risques accrus pour l’humanité.

De Tristan Gaudiaut pour Statista