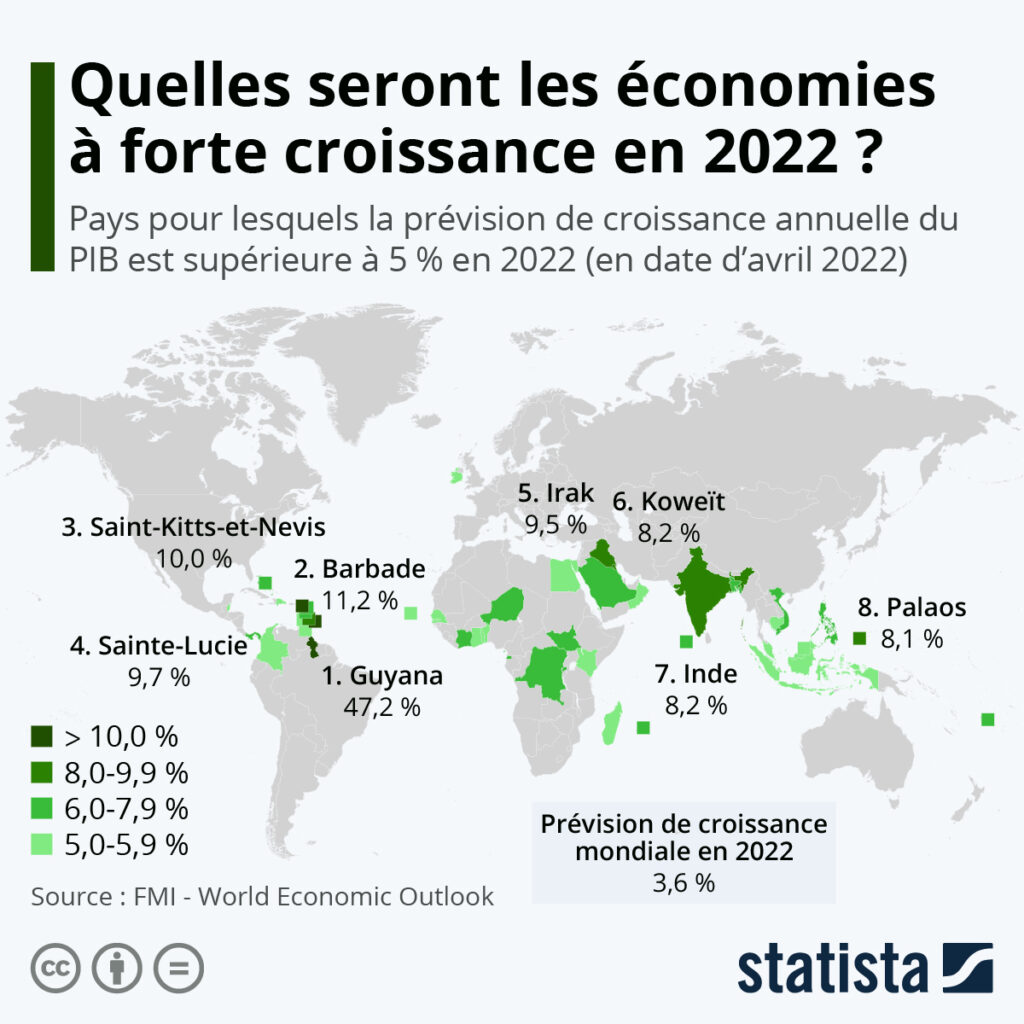

En avril, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale à 3,6 % pour 2022 (soit 0,8 points de moins qu’en janvier). Une révision justifiée par la guerre en Ukraine, les sanctions économiques contre la Russie et les confinements drastiques mis en place en Chine pour endiguer le Covid-19. Principal moteur de la croissance mondiale, le géant asiatique devrait connaître une hausse du PIB comprise entre 4 % et 5 % cette année, soit un net ralentissement après le bond de plus de 8 % enregistré en 2021. Sur le Vieux-Continent, la croissance de la zone euro est prévue à 2,8 % (et 2,9 % pour la France).

En se basant sur ces perspectives économiques, notre infographie met en avant les pays où les prévisions de croissance du PIB sont nettement supérieures à la moyenne, avec plus de 5 % attendus en 2022. Comme l’année dernière, c’est le Guyana qui devrait signer la plus forte croissance économique de la planète, avec une hausse du PIB estimée à plus de 40 %. Grâce au pétrole découvert dans son sous-sol et dont les exportations ont commencé en 2020, le petit pays d’Amérique du Sud connaît actuellement un boom économique sans précédent.

Avec la reprise du tourisme cette année, les petits États insulaires des Caraïbes, très dépendants de ce secteur d’activité, font partie des économies qui verront leur PIB le plus augmenter en 2022. Une croissance de plus de 10 % est ainsi attendue à la Barbade. Les principaux exportateurs de pétrole sont également bien représentés sur notre carte, profitant notamment de l’impact de la hausse des prix de l’énergie. La croissance pourrait ainsi dépasser 8 % en Irak, au Koweït et en Arabie saoudite. Parmi les autres régions du globe particulièrement dynamiques cette année, on peut citer l’Inde et l’Asie du Sud-Est, mais aussi l’Afrique, où des pays comme le Niger, la RDC et la Côte d’Ivoire pourraient enregistrer des hausses du PIB de 6 % ou plus. En Europe, seul une économie affiche une prévision de croissance supérieure à 5 % : l’Irlande (5,2 %).

De Tristan Gaudiaut pour Statista