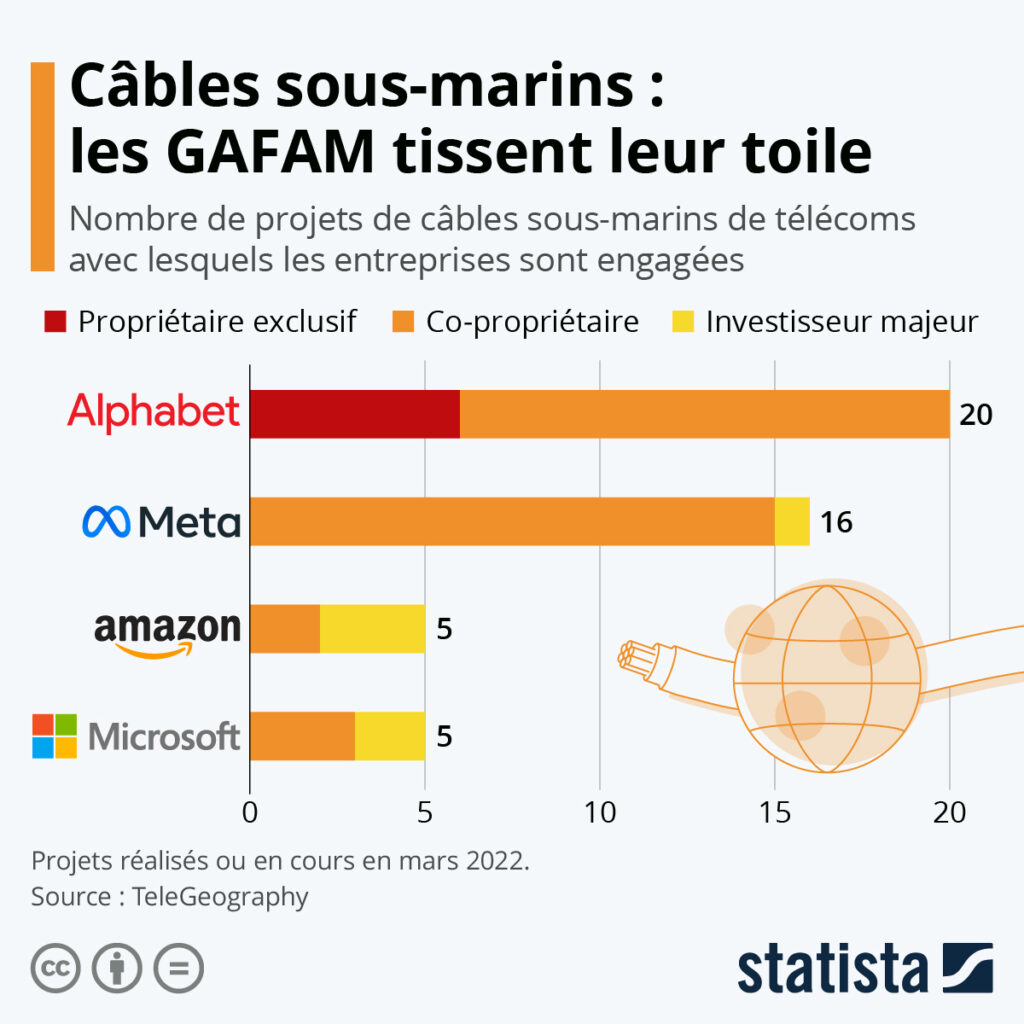

Plus de 95 % des données numériques mondiales transitent aujourd’hui par des câbles sous-marins de télécommunications. Il n’est donc guère surprenant de voir les géants de la tech se lancer à l’assaut de ces infrastructures stratégiques. Comme le détaille le recensement actualisé de TeleGeography, Alphabet, Meta, Microsoft et Amazon sont tous propriétaires ou copropriétaires et investisseurs majeurs de plusieurs câbles sous-marins déployés ou en cours de réalisation autour du globe.

Comme le montre notre graphique, c’est pour le moment Alphabet, la maison-mère de Google, qui mène la course devant Meta, ayant investi dans un total de 20 projets de câbles sous-marins contre 16 pour le groupe de Mark Zuckerberg. De plus, Alphabet est également la seule des quatre entreprises à disposer de câbles exclusivement pour son propre usage, au nombre de 6. Parmi ces derniers, on peut citer « Dunant » qui connecte la côte Est des États-Unis à la côte atlantique française, ou encore « Grace Hopper », qui devrait être mis en ligne cette année et qui reliera les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne.

Sur le même sujet : notre carte des principaux câbles sous-marins en service dans le monde.

De Tristan Gaudiaut pour Statista