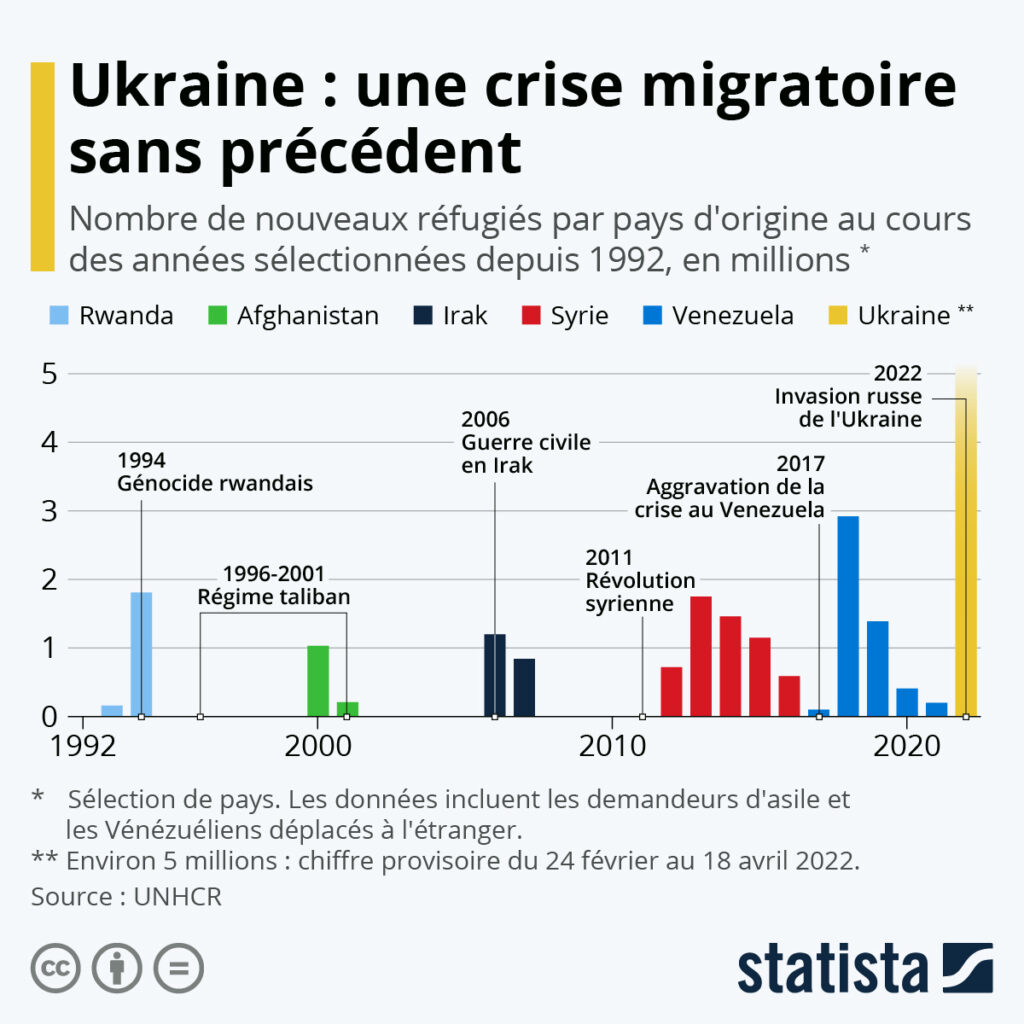

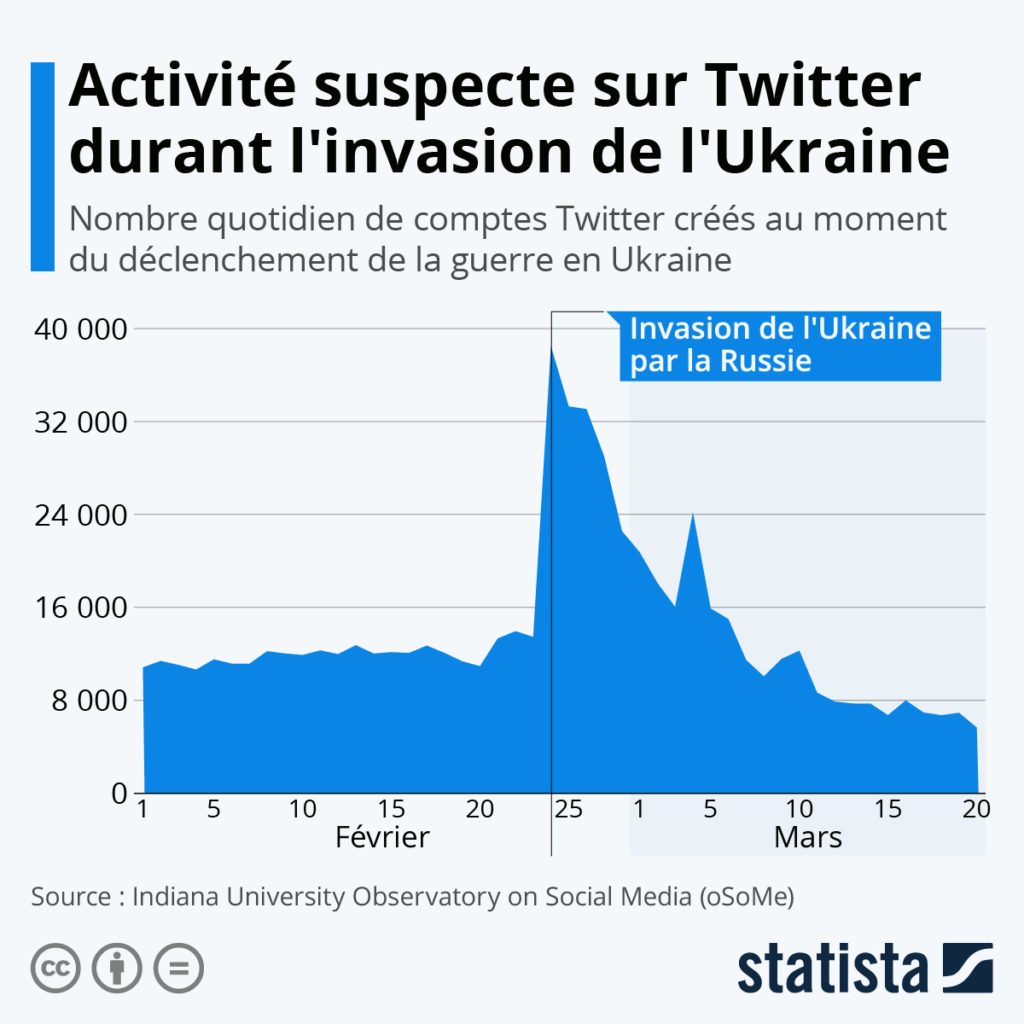

La guerre en Ukraine a engendré la plus grande crise migratoire depuis au moins la fin de la guerre froide. En l’espace de seulement huit semaines, cinq millions de personnes ont fui vers d’autres pays (environ 11 % de la population), tandis que des millions d’autres ont été déplacées en Ukraine. Cette vague de réfugiés met les pays frontaliers à rude épreuve. La population de Varsovie, la capitale de la Pologne, a par exemple augmenté d’un cinquième depuis le début de l’invasion russe.

Comparée aux autres crises humanitaires majeures des dernières décennies, l’ampleur de l’exode des Ukrainiens est sans précédent. D’après les données de l’UNHCR reprises dans notre graphique, depuis le début des années 1990, les plus fortes hausses sur un an du nombre de réfugiés de guerre et économiques avaient jusqu’alors été observées au Venezuela (2,92 millions en 2018), au Rwanda (1,81 millions en 1994) et en Syrie (1,75 millions en 2013).

De Tristan Gaudiaut pour Statista