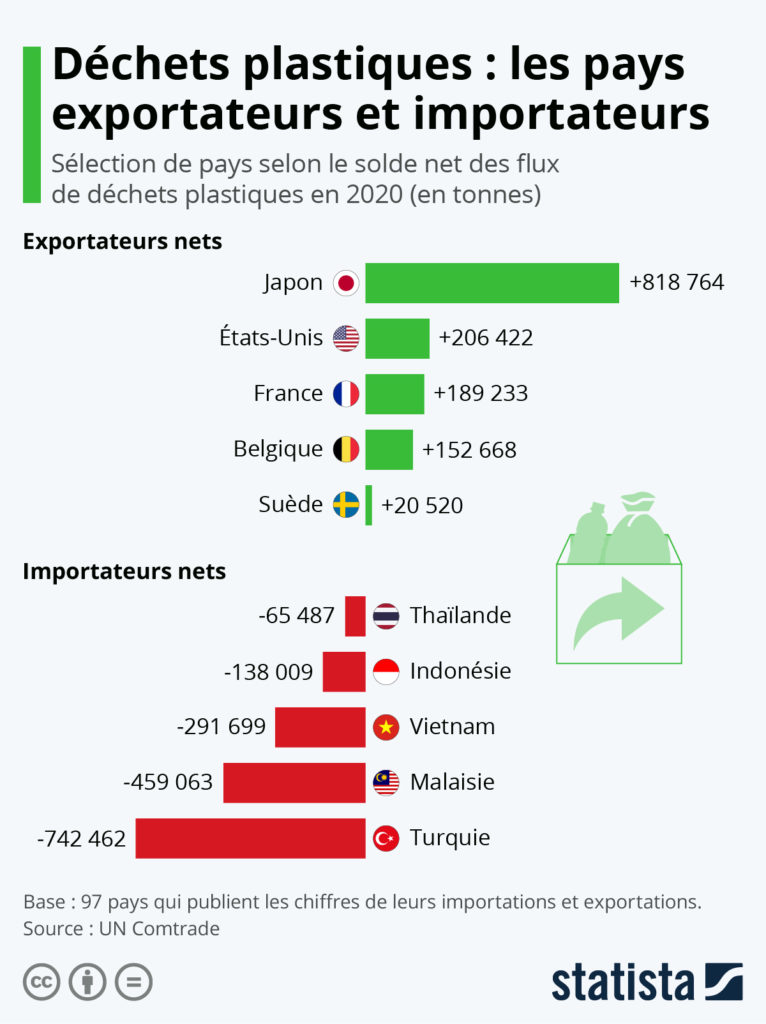

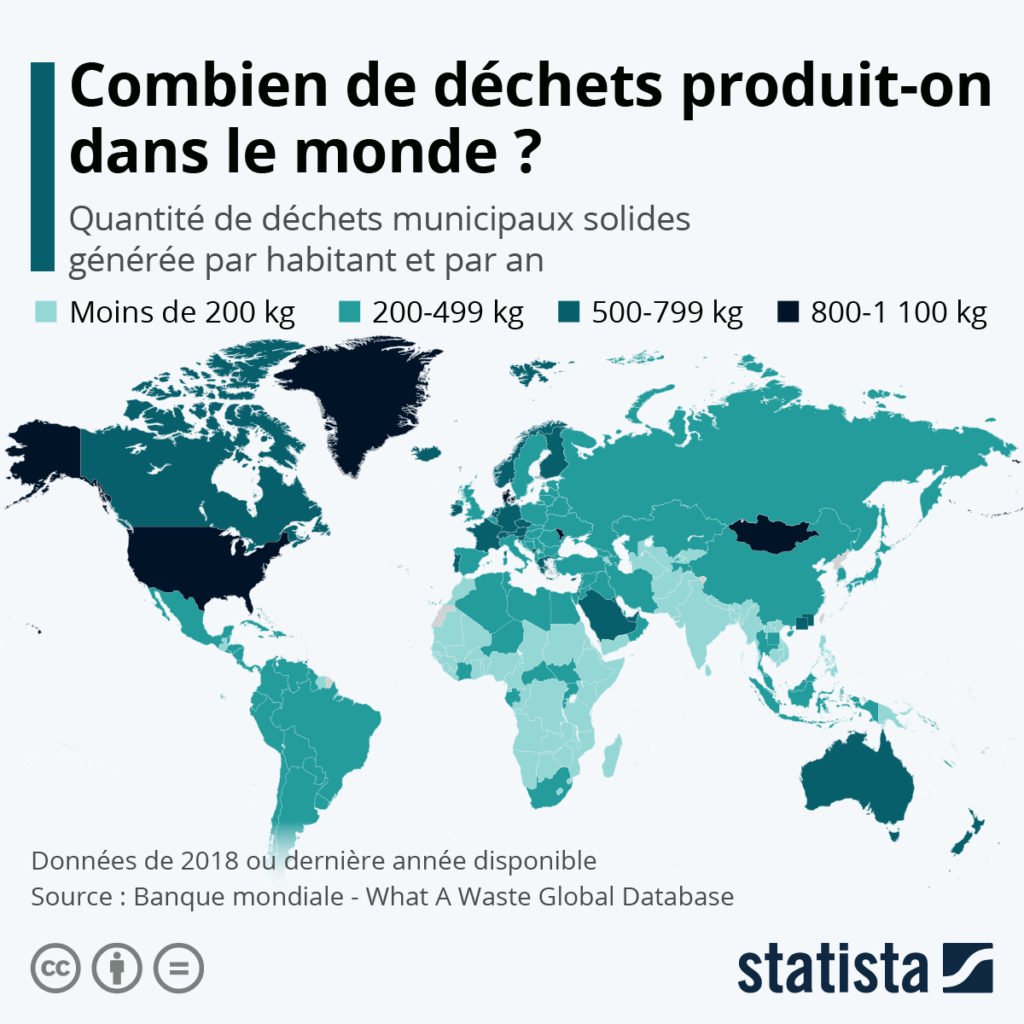

Le recyclage des matières plastiques suscite une véritable bataille à l’échelle mondiale. Après que la Chine a décidé d’interdire l’importation de déchets plastiques sur son territoire en 2019, d’autres pays asiatiques se sont lancés dans ce secteur. Mais si le recyclage des déchets plastiques en provenance de l’étranger peut s’avérer lucratif pour certains, l’absence de réglementation et de contrôle dans la plupart des pays importateurs n’est pas sans causer une myriade de problèmes environnementaux.

Après le retrait de la Chine, le Vietnam et la Malaisie sont devenus les plus gros importateurs de déchets plastiques en Asie, tandis que la Turquie représente aussi un acteur majeur de ce secteur sur la scène internationale, récupérant notamment de gros volumes en provenance des pays européens.

Les experts s’attendent à ce que les flux de déchets exportés par les pays industrialisés continuent de se déplacer vers des régions où la gestion du recyclage n’est pas encore optimale et où les réglementations environnementales sont peu (ou pas) existantes. La plupart des déchets plastiques qui transitent dans le monde proviennent de pays comme le Japon, les États-Unis, l’Allemagne (qui n’a pas communiqué de chiffres en 2020) et la France.

Selon les données de la plateforme Comtrade de l’ONU, le Japon a expédié près de 821 000 tonnes à l’étranger en 2020, tout en n’important presque pas de déchets plastiques, d’où des exportations nettes d’environ 819 000 tonnes. Les États-Unis affichaient des exportations nettes de plus de 206 000 tonnes et la France d’environ 189 000 tonnes.

De Tristan Gaudiaut pour Statista