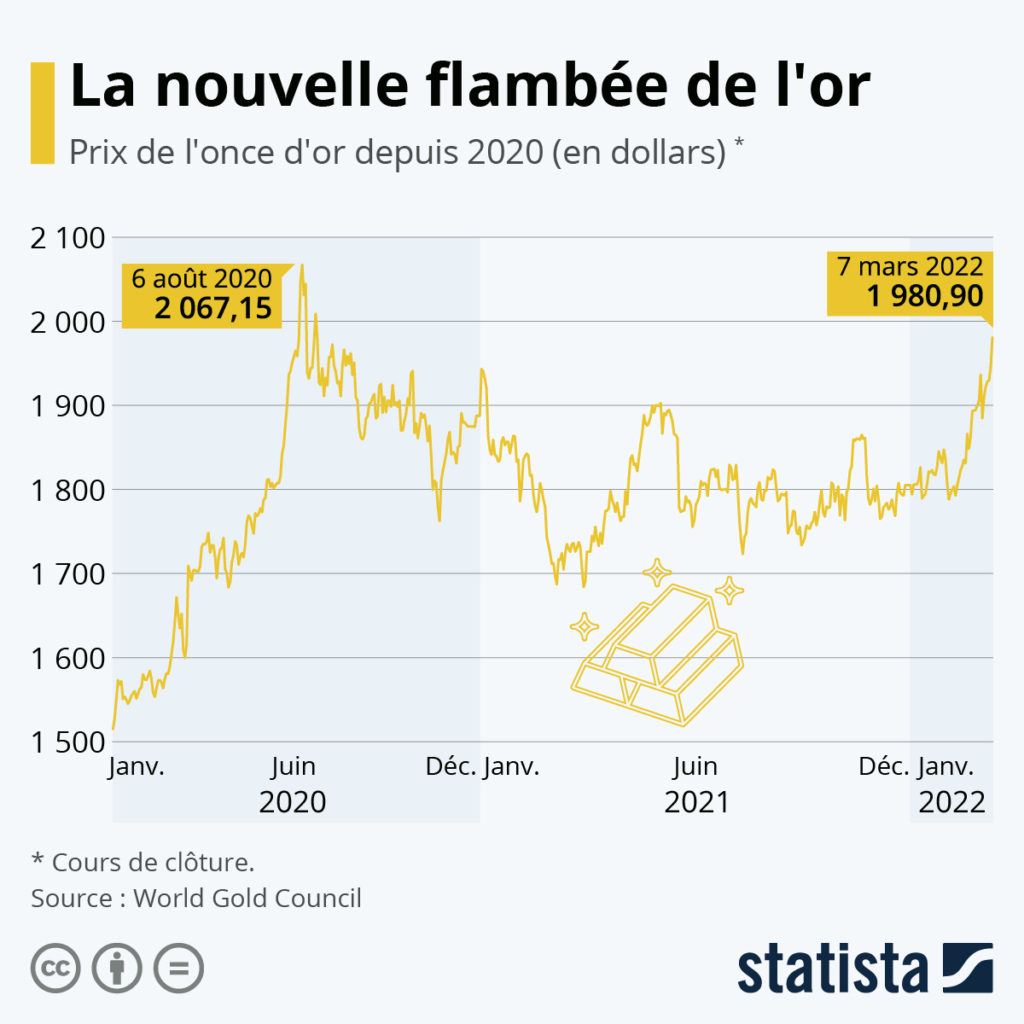

En pleine crise sanitaire et économique du Covid, l’or avait repris en 2020 son rôle de valeur refuge par excellence. Le cours du précieux métal avait connu une hausse inédite en août 2020, atteignant un record historique à 2 067 dollars de l’once (en clôture du 6 août 2020).

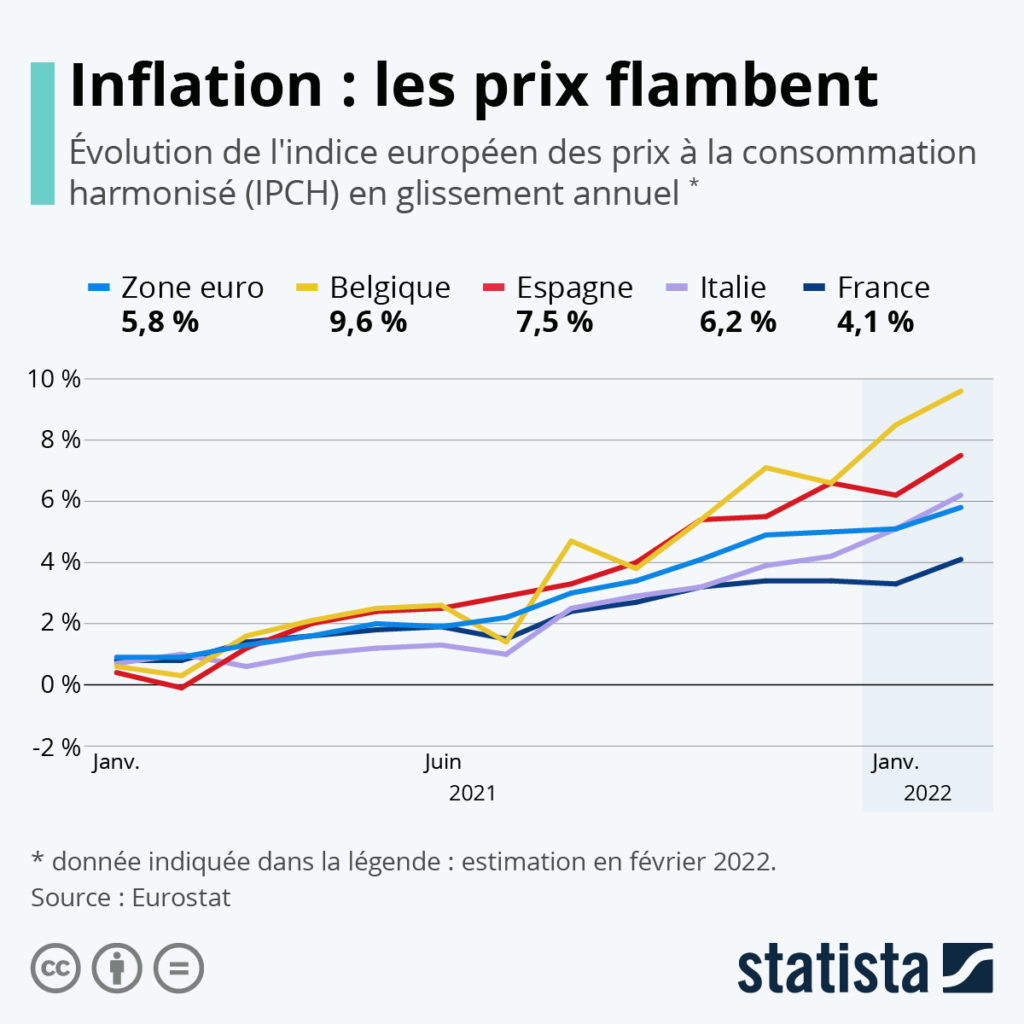

Comme l’indique notre graphique, l’escalade de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ainsi que le retour de l’inflation provoquent une nouvelle ruée vers l’or et une forte hausse de son prix qui frôle à nouveau le seuil des 2 000 l’once (le cours de clôture était de 1 980,90 dollars hier).

Dans les échanges asiatiques, il dépassait d’ailleurs déjà les 2 000 dollars hier matin, avant de retomber sous ce seuil symbolique. De manière générale, les principales Bourses européennes ont ouvert en forte baisse, ce lundi, à la suite des places asiatiques, déstabilisées par la flambée des prix de l‘énergie. Selon Les Échos, les prix du pétrole ont frôlé les 140 dollars le baril hier, après que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a évoqué dimanche des discussions entre les États-Unis et leurs alliés européens sur la possibilité d’interdire les importations de pétrole russe.

De Claire Jenik pour Statista