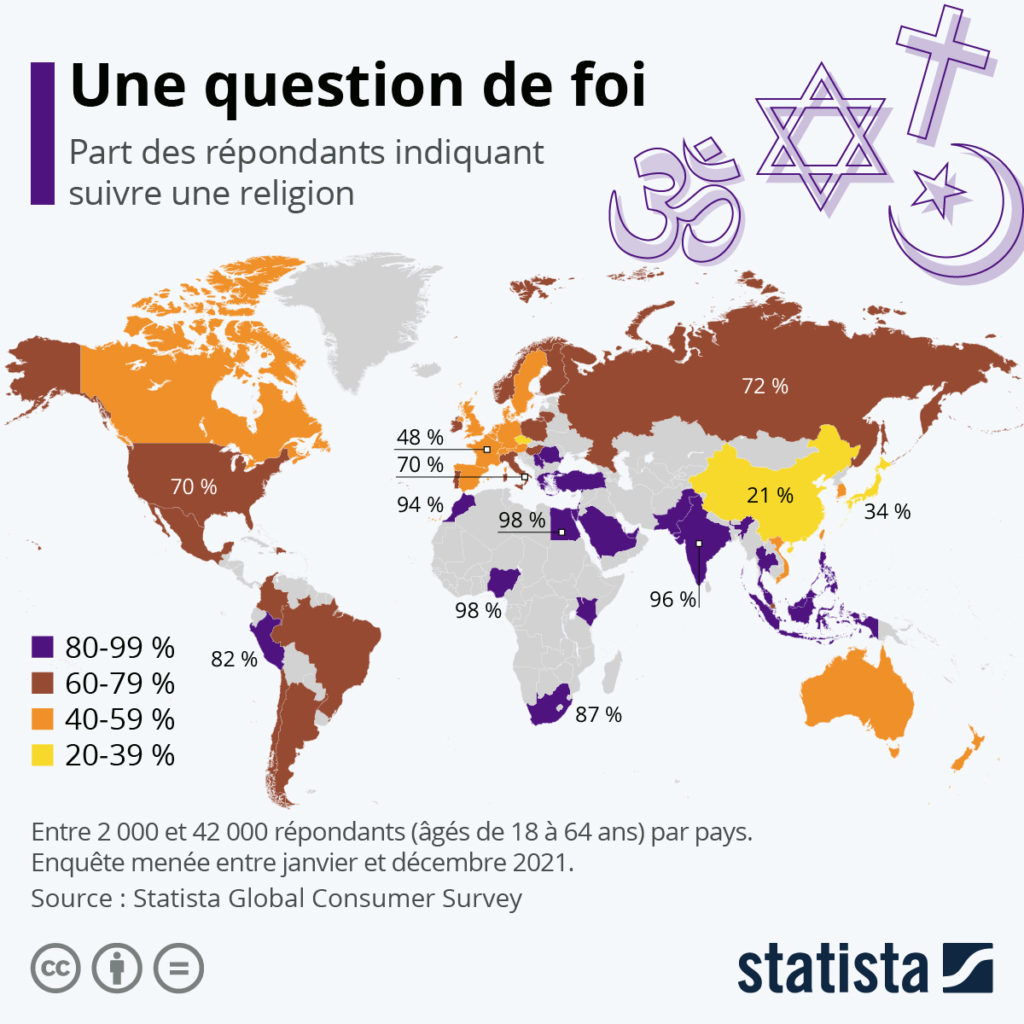

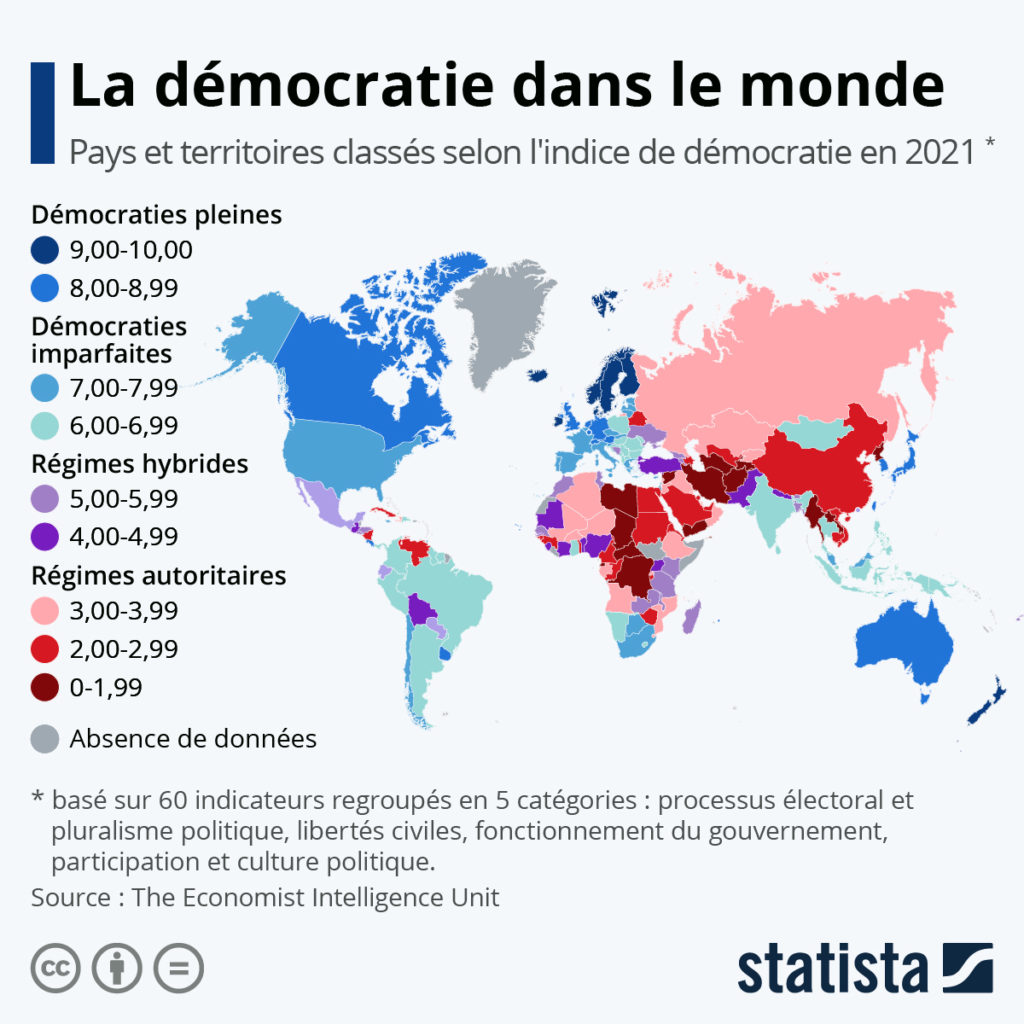

Sans aucun doute, la religion joue un rôle prépondérant dans la vie de milliards de personnes autour du globe. D’autres, en revanche, ne se disent attirées par aucune croyance religieuse.

Selon l’enquête du Statista Global Consumer Survey, réalisée entre janvier et décembre de l’année dernière, seuls 21 % de la population adulte interrogée en Chine affirment ainsi suivre une croyance religieuse, le taux le plus bas parmi les 56 pays inclus dans l’étude. À l’extrême opposé se trouvent l’Indonésie et le Pakistan, avec 99 % des participants déclarant avoir une affiliation religieuse.

En Europe, la République tchèque (28 %) est le pays qui compte le moins de personnes se déclarant croyantes, tandis que la Roumanie se distingue comme le plus religieux (91 %). La France fait partie des pays les moins croyants du monde : seuls 48 % des Français déclarent appartenir à une religion, alors que nos voisins allemands, suisses et espagnols affichent des valeurs nettement supérieures avec 59 % des répondants qui affirment suivre une religion.

À l’autre bout du spectre, on retrouve l’Inde ou encore l’Afrique du Sud où la quasi-totalité des habitants (96 et 87 % respectivement) y accordent une grande importance. De manière générale, les pays les plus religieux se situent en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Amérique du Sud, alors que les Européens sont moins attachés à une religion, explique le Pew Research Centre.

Bien que l’on assiste à un déclin continu de la participation religieuse dans la plupart des pays occidentaux, comme la France, où la part des agnostiques, athées, et autres personnes n’adhérant à aucune religion est en hausse constante, la situation est bien différente à l’échelle de la planète. Principalement en raison des dynamiques démographiques à l’œuvre dans le monde, la part de la population adhérant à une religion est amenée à augmenter au cours des années à venir, comme le met en évidence notre graphique Statista sur l’évolution des religions au 21ème siècle.

De Claire Jenik pour Statista