En réaction à la crise en Ukraine, les puissances occidentales se sont déclarées prêtes à imposer des sanctions économiques massives à la Russie en cas d’escalade militaire. La proximité géographique allant de pair avec les liens économiques, ces sanctions pourraient coûter cher à l’Europe qui s’expose beaucoup plus que les États-Unis dans ce dossier. En effet, malgré l’imposition de sanctions européennes suite à l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie demeure le cinquième partenaire économique de l’Union européenne (devant la Turquie et le Japon).

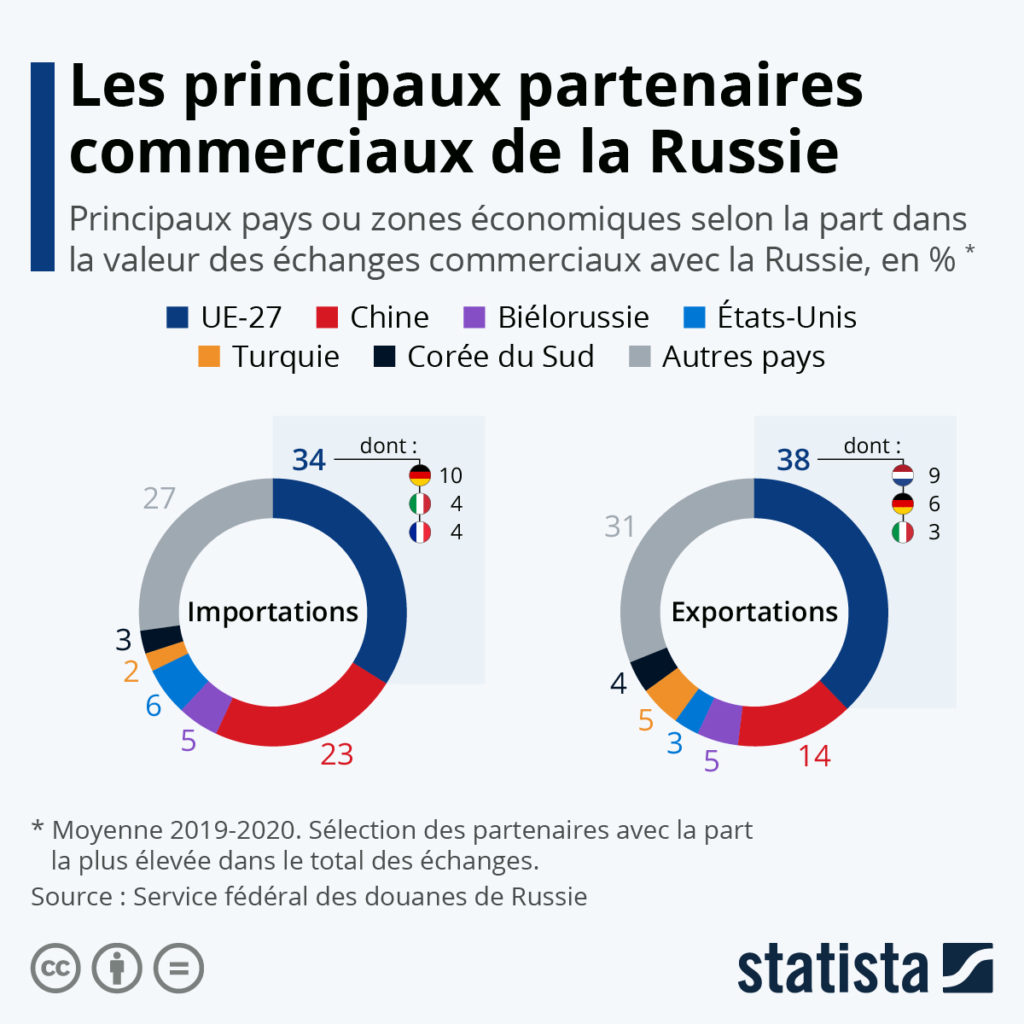

Mais bien que l’on parle souvent de la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie, notamment pour son gaz, l’inverse existe également. Vladimir Poutine a aussi beaucoup à perdre sur le plan économique en cas d’escalade du conflit. Comme le détaille notre graphique, l’Union européenne est de loin le premier partenaire commercial de Moscou. Les 27 pays européens ont représenté 38 % des exportations et 34 % des importations de la Russie sur la période 2019-2020, contre respectivement 23 % et 14 % pour la Chine, son deuxième partenaire.

Outre les pertes financières qu’engendrerait un arrêt des échanges avec l’UE, dont elle est le premier fournisseur d’hydrocarbures, la Russie dépend aussi de l’Europe pour importer certains produits stratégiques. C’est le cas par exemple des biens d’équipements industriels, principalement importés d’Allemagne ou d’Italie, et essentiels à la productivité de l’économie russe. « L’Union européenne est le premier fournisseur de la Russie » et ces produits représentent le « premier poste d’importation de la Russie », explique sur Europe 1 l’économiste Julien Vercueil. D’autres catégories, comme la chimie et la pharmacie, sont aussi des domaines dans lesquels la Russie est particulièrement dépendante de l’UE.

De Tristan Gaudiaut pour Statista